RISTEXのSDGsに関する取り組みについてはこちらをご覧下さい。

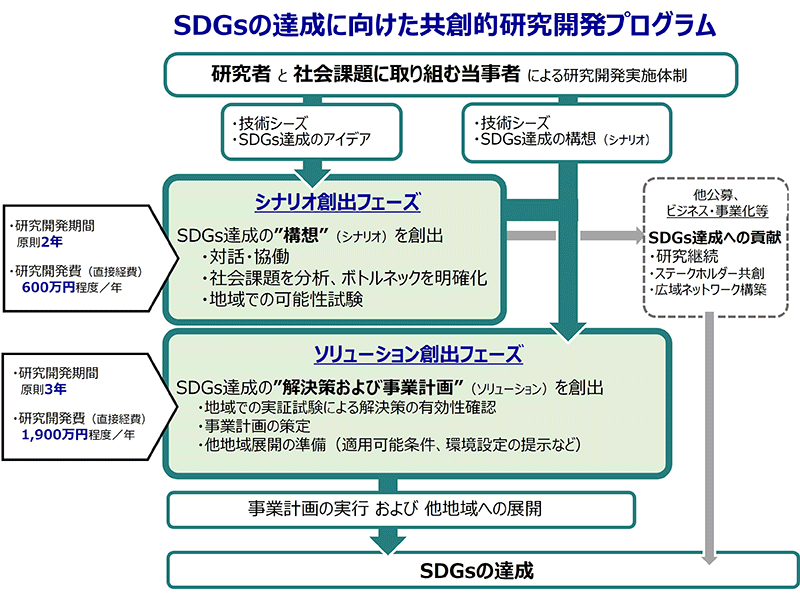

RISTEXでは、SDGsの達成に向けて、技術シーズを活用して課題解決を目指す研究開発プログラムを、2019年度より「SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム(SOLVE for SDGs)シナリオ創出フェーズ・ソリューション創出フェーズ」として実施しています。

その後も、同じくSDGsの観点から以下の枠をSOLVE for SDGsの下に設定し、研究開発を推進しています。

SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム(シナリオ創出フェーズ・ソリューション創出フェーズ)

SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム(社会的孤立・孤独の予防と多様な社会的ネットワークの構築)

SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム(情報社会における社会的側面からのトラスト形成)

プログラム総括

川北 秀人

IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所] 代表者国連の定める2030アジェンダ(われわれの世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ)は、「誰1人置き去りにしない (No one will be left behind)」という基本理念の下、17の持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)と169のターゲットを掲げるとともに、その達成のためにSTI(科学技術イノベーション)が大きな役割を果たすことを期待しています。「SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム(シナリオ創出フェーズ・ソリューション創出フェーズ)」(以下、「本プログラム」) は、STIを活用して、特定の地域における社会課題を解決するとともに、その成果を軸として、業務プロセスのデザインや担い手の育成などを含む事業構想(シナリオ)にまとめあげ、国内外の他地域に適用可能なソリューション(事業計画)として提示することを目標としています。これらのソリューションには、本プログラムにおける研究開発プロジェクトの終了後にも多地域において広く展開され、SDGsの達成に向けた大きなインパクトを生むものであることが期待されます。

プログラムの目標

本プログラムでは、研究代表者と、地域で実際の課題解決にあたる協働実施者が、ペアで研究開発を行います。自然科学や人文社会科学の知識や技術、さらにはステークホルダーとの対話・協働を通じて得られる「現場知・地域知」(現場や地域でこれまでに直面した問題の解決やその判断、事後の反省といった経験や知見)なども活用し、「シナリオ創出フェーズ」と「ソリューション創出フェーズ」の二段階構成でSDGsの達成に資する成果の創出をめざします。

「シナリオ創出フェーズ」では、対話・協働を通じて地域における社会課題を分析してボトルネックを明確化し、科学技術を活用して社会課題を解決する新たな社会システムを想定して、可能性試験などによるエビデンスも得ながら、SDGsを達成する構想(シナリオ)を創出します。

「ソリューション創出フェーズ」では、シナリオに基づいて研究開発を行い、地域における実証試験を経て課題解決策の有効性を示すとともに、他地域に展開するための適用可能条件や環境設定も提示します。また、研究開発プロジェクト終了後の自立的継続のための計画(事業計画)の策定と、計画実行の準備を行っていきます。

これら2つの創出フェーズにより、複雑化する地域社会課題を解決するためのステークホルダーとの共創的な研究開発を通じてイノベーティブな生きた知見を創出し、社会をトランスフォームするために研究開発を推進していきます。

マネジメント・チーム

プログラム総括

- 川北 秀人 2023年9月~

(IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所] 代表者)

※2019年5月~2023年8月 プログラム総括補佐 - 関 正雄 2019年5月~2023年8月

(放送大学 客員教授/損害保険ジャパン株式会社経営企画部 シニア アドバイザー)

プログラム総括補佐

- 奈良 由美子 2019年5月~2025年3月

(放送大学 教養学部 教授)

プログラムアドバイザー

- 浅田 稔

(大阪国際工科専門職大学 副学長/大阪大学先導的学際研究機構共生知能システム研究センター 特任教授) - 岩﨑 三枝子

(元経団連1%クラブ 座長/元トヨタ自動車株式会社 共生社会推進室 室長) - 岩田 孝仁

(静岡大学防災総合センター 客員教授) - 奥山 千鶴子

(NPO法人子育てひろば全国連絡協議会 理事長) - 河野 康子

(一般財団法人日本消費者協会 理事) - 竹内 弓乃

(特定非営利活動法人ADDS 共同代表) - 田中 泰義

(毎日新聞社 くらし科学環境部 記者) - 萩原 なつ子

(独立行政法人国立女性教育会館 理事長/NPO法人日本NPOセンター 代表理事) - 廣常 啓一

(株式会社新産業文化創出研究所 代表取締役所長/帝塚山学院大学 社会連携機構 特任教授/大阪公立大学大学院 都市経営研究科 客員講師) - 藤江 幸一

(放送大学 監事) - 松崎 光弘

(株式会社エーゼログループ 地域創発研究所 所長/イゼルローン株式会社 代表取締役) - 山内 幸治

(NPO法人ETIC. シニア・コーディネーター / Co-Founder) - 善本 哲夫

(立命館大学 経営学部 教授) - 日比谷 潤子 2019年7月~2021年3月

(学校法人 聖心女子学院 常務理事) - 窪田 順平 2019年7月~2021年5月

(大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 理事) - 長澤 恵美子 2019年7月~2023年3月

(一般社団法人 日本経済団体連合会 SDGs本部 副本部長) - 平田 直 2019年7月~2025年3月

(東京大学 名誉教授)

「プログラム総括について」

(2023年9月~)

川北秀人氏は、IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]代表者として、「社会事業家のマネジメント支援」「ビジネスと市民生活を通じた環境問題・社会的課題の解決」に長年取り組まれてこられている。社会技術研究開発事業では「研究開発成果実装支援プログラム アドバイザー(2008年~2020年)」 「フューチャーアース委員会 委員(2015年~2020年)」「安全な暮らしをつくる新しい公/私空間の構築 研究開発領域 評価専門アドバイザー(2018年~2022年)」を歴任、ご尽力頂くとともに、本プログラムにおいては有識者として制度設計時から参画頂き、プログラム開始当初の2019年から総括補佐として前総括の関氏とともにプログラムを中心的に推進いただいてきた。

社会技術研究開発事業以外でも非常に多数の社会課題解決に取り組む組織等において重要な役割を担われており、SDGsの達成に向けて、本プログラムが目指す研究成果の社会実装において、さらに広く他地域へ展開可能な社会課題の解決策を提示していくために重要な、知見・実績・ネットワーク等を深く・広く有されている。川北氏は、前述の経歴・実績から、本プログラム運営にあたってその活動経験・知見を発揮していただけるものと考える。

(2019年5月~2023年8月)

関正雄氏は、損保ジャパン(株)において20年近くにわたりCSRの推進に関わっており、その間、社会的責任に係るISO26000規格策定の日本産業界代表エキスパートを務めたほか、内閣府、経済産業省、文部科学省、環境省等における環境、サステナビリティ、社会的責任に関わる委員等を歴任している。また、SDGsを盛り込んだ経団連企業行動憲章改定(2017年)における座長等、産業界へのSDGs浸透に第一人者として尽力している。経団連企業市民協議会(CBCC)企画部会長、国連グローバル・コンパクトCaring for Climate企画委員を務め、2013年からは明治大学にて、企業と社会の共通価値創造や企業の社会的責任等に関する研究・教育を精力的に行い、新聞紙上でもSDGsと企業の社会的責任に関する連載を多数執筆するなどしている。

本プログラムは、SDGsの達成に向けて、科学技術を手段とし、地域において実証され、さらに他地域にも広く展開可能な社会課題の解決策を提示し、さらにそれら解決策実現のための事業計画を策定することを目指すものであり、その運営には、本プログラムがSDGsを活用して課題に取り組むための幅広い知見はもとより、研究者のみならず企業、行政、NPO、地域住民など、多様なステークホルダーの連携・協働を促すバランスの取れた視点や、成果を事業として継続させるためのマネジメントに必要な深い知識と経験を有していることが求められる。関氏は、前述の経歴・実績から、本プログラム運営にあたってその活動経験・知見を発揮していただけるものと考える。

アクションレポート

プログラムの評価

中間評価

| 活動報告書 | 評価報告書 |

|---|---|

事後評価

| 活動報告書 | 評価報告書 |

|---|---|

| (掲載予定) | (掲載予定) |

研究開発プロジェクト

【シナリオ創出フェーズ】

![]()

2024年度採択

|

高リスク地点予測に基づく害獣モニタリング環境を活用した住民・自治体関係者との協働による獣害対策のシナリオ創出 研究代表者:齋藤 寛 (会津大学 コンピュータ理工学部 教授) 協働実施者:諏訪 慎弥 (福島県 会津地方振興局 県民環境部 副部長(総務)兼 県民生活課 課長) |

|

|---|---|

|

誰もが一票を届けることができる、有権者フレンドリーな投票実現のためのシナリオ構築 研究代表者:村岡 詩織 (島根県立大学 地域政策学部 講師) 協働実施者:平林 浩一 (狛江市 副市長) |

|

|

ヤングケアラー負担ゼロに向けた家族まるごと支援を促進するシナリオ創出 研究代表者:門田 行史 (自治医科大学 医学部小児科学 准教授) 協働実施者:磯 翔 (一般社団法人Apple Base 理事長) |

|

2023年度採択

|

科学的根拠に基づくPPP/PFI道路インフラマネジメント手法の構築と社会実装 研究代表者:貝戸 清之 (大阪大学 大学院工学研究科 教授) 協働実施者:川井 晴至 (前田建設工業株式会社 経営革新本部 参事役) |

|

|---|---|

|

複数の運行形態を組み合わせた公共交通サービスの共創支援シミュレーション手法の構築 研究代表者:金森 亮 (名古屋大学 未来社会創造機構 モビリティ社会研究所 特任教授) 協働実施者:今枝 秀二郞 (株式会社日建設計総合研究所 都市部門 研究員) |

|

|

移動困難者の回遊・交流・社会参加を実現する公共空間マネジメントDXプラットフォームのシナリオ創出 研究代表者:高取 千佳 (東京大学 大学院工学系研究科 准教授) 協働実施者:清水 邦之 (福岡市身体障害者福祉協会 会長) |

|

2022年度採択

|

市民のSDGs取組に向けた行動変容のためのミュージアム活用シナリオの創出 研究代表者:佐々木 亨 (北海道大学 大学院文学研究院 教授) 協働実施者:佐久間 大輔 (大阪市立自然史博物館 学芸課 課長) |

|

|---|---|

|

高速データ通信とAI技術による豪雪中山間地における新しい健康づくりのためのシナリオ創出 研究代表者:菖蒲川 由郷 (新潟大学 大学院医歯学総合研究科 十日町いきいきエイジング講座 特任教授) 協働実施者:小林 良久 (十日町市 市民福祉部 地域ケア推進課 課長) |

|

|

性虐待などの被害児が心身の回復につながる医療機関をハブとするCAC(Children's Advocacy Center)モデルの構築 研究代表者:田上 幸治 (神奈川県立病院機構 神奈川県立こども医療センター 臨床研究所 部長) 協働実施者:溝口 史剛 (前橋赤十字病院 小児科 副部長) |

|

|

離島の発達障害児医療におけるアバターロボットの活用支援体制の構築 研究代表者:永田 康浩 (長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科 教授) 協働実施者:熊﨑 博一 (長崎大学病院 地域連携児童思春期精神医学診療部 診療部長) |

2021年度採択

|

ピアサポートのDX化による、新しい当事者参画医療社会モデルの構築にむけたシナリオの創出 |

|

|---|---|

|

人工知能を用いた障がい者の就労可能性の向上に資する、DX協働基盤の開発と社会実装のためのシナリオ創出 |

|

|

人とシステムの協働による海岸清掃共創シナリオの構築 |

|

|

科学と実践が駆動する「地域ガバナンス」に基づく、未来志向型の森林生態系の適応的管理に関するシナリオ開発 |

2020年度採択

|

認知症包摂型社会モデルに基づく多様な主体による共創のシナリオ策定 |

|

|---|---|

|

水力発電事業の好適地である神通川水系における流域治水に資する動的運用ルールの共創手法の構築 |

|

|

発達障害の特性に関連する対処法を多様な脳特性に対応して自動提案する情報配信サービスの可能性検証 |

|

|

温泉地域における超分散型エネルギー社会を実現するためのシナリオ策定 |

|

|

小水力エネルギーを活用した災害復興時における主体形成と持続的むらづくりのシナリオ形成 |

|

|

地域の医療・保健・福祉・教育が連携して自殺ハイリスクの子どもを守る社会システムのシナリオ創出 |

|

|

低消費電力・遠距離通信プラットフォーム構築による安全安心な林業労働環境の創出と地域山林資源活用の可能性評価 |

|

|

災害感応度の高い都市圏の災害連鎖の動的予測を可能にするシナリオ策定 |

2019年度採択

|

障害情報の電子化による次世代地域・福祉サービス連携の創出 |

|

|---|---|

|

水素技術を活用し、住民参画を目指したクリーンエネルギープロシューマーモデルの開発 |

|

|

包括的な災害リスクのプロアクティブアラートに基づくインクルーシブ防災の実現 |

|

|

性暴力撲滅に向けた早期介入とPTSD予防のための人材育成と社会システムづくり |

|

|

誰一人として水に困らない社会へ:小規模分散型の水供給・処理サービスの開発・可能性検証 |

|

|

「住み続けたい」を支える離島・へき地医療サポートモデルの構築 |

|

|

共創的支援を促進する視覚障害者のための3D造形物配信・出力エコシステムの構築 |

【ソリューション創出フェーズ】

![]()

2024年度採択

|

ピアサポートの価値創造と普及による新しい医療社会モデル構築にむけた展開 研究代表者:北原 秀治 (東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 特任准教授) 協働実施者:宿野部 武志 (一般社団法人ピーペック 代表理事) |

|

|---|---|

|

多様なリンクワーカーとともにつくる社会的処方とテクノロジーがつなぐ地域主導の未来型健康社会のソリューション創出 研究代表者:菖蒲川 由郷 (新潟大学 大学院医歯学総合研究科 特任教授) 協働実施者:中村 洋心 (新潟県 福祉保健部 部長) |

|

|

性虐待などの被害児が心身の回復につながる医療機関をハブとするCAC(Children's Advocacy Center)モデルの構築と展開 研究代表者:田上 幸治 (神奈川県立病院機構 神奈川県立こども医療センター 臨床研究所 部長) 協働実施者:本山 景一 (茨城県立こども病院 小児総合診療科 副部長) |

|

|

多様なステークホルダーの共創と連携による包摂的な眼科医療の社会実装 研究代表者:中山 慎太郎 (株式会社OUI 最高執行責任者) 協働実施者:清水 映輔 (慶應義塾大学 医学部 特任講師) |

|

2023年度採択

|

感染症制圧用情報技術の実用化に向けた多施設フィールドトライアル 研究代表者:奥村 貴史 (北見工業大学 工学部 教授) 協働実施者:人見 嘉哲 (北海道 保健福祉部 技監) |

|

|---|---|

|

Jet Peers~村づくり主体形成を支える小水力発電モジュールと多地域連携プラットフォームの開発~ 研究代表者:村川 友美 (株式会社リバー・ヴィレッジ 代表取締役) 協働実施者:島谷 幸宏 (熊本県立大学 緑の流域治水研究室/地域共創拠点運営機構 特別教授) |

|

|

地域ガバナンスに基づく自然資本の適応的管理:地域とセクターをまたいだ共助の創出へ 研究代表者:森 章 (東京大学 先端科学技術研究センター 教授) 協働実施者:中西 将尚 (知床財団 保護管理部 参事) |

|

2022年度採択

|

流域治水に資する動的運用ルールの共創手法の構築と展開 研究代表者:沖 大幹 (東京大学 大学院工学系研究科 教授) 協働実施者:沖村 一 (富山市 建設部 河川整備課 課長) |

|

|---|---|

|

ソーラーシェアリングを活用した自立型脱炭素スマート農地の確立と展開 研究代表者:倉阪 秀史 (千葉大学 大学院社会科学研究院 教授) 協働実施者:馬上 丈司 (千葉エコ・エネルギー株式会社 代表取締役) |

|

|

神経多様性に応じたチャットボットの地域連携モデルの構築および他対象・多地域展開 研究代表者:佐々木 銀河 (筑波大学 人間系 准教授) 協働実施者:竹田 一則 (筑波大学 ヒューマンエンパワーメント推進局 次長) |

|

|

地域の医療・保健・福祉・教育・市民等が連携して自殺ハイリスクの子どもを守る社会システムのソリューション創出 研究代表者:立花 良之 (国立成育医療研究センター こころの診療科 診療部長) 協働実施者:河西 千秋 (札幌医科大学 医学部 主任教授) |

2021年度採択

|

最後の一人を救うコミュニティアラートシステムのモデル開発および実装 |

|

|---|---|

|

性暴力を撲滅する社会システム構築に向けた、早期介入とPTSDケア迅速化の人材育成および全国展開に向けた体制づくり |

|

|

小さな水サービスの導入を軸とした互助ネットワークの形成による、社会的効用創出モデルの開発と展開 |

|

|

「誰もが知りたいもの、必要なものを自由に手に入れ、触れられる社会」の創成に向けた、3Dモデル提供体制の開発と実装 |

2020年度採択

|

幼児から青少年までのレジリエンス向上を目指したプログラムと人材育成体制づくり |

|

|---|---|

|

コミュニティ防災人材育成システムの全国展開に向けた実証プロジェクト |

|

|

個別化したデータに基づく健康寿命延伸を実現するモデルの構築~いのち輝く社会を目指して~ |

|

|

ジェスチャインタフェースを活用した運動機能障害者のための就労・教育支援モデルの構築および人材育成 |

2019年度採択

|

福祉専門職と共に進める「誰一人取り残さない防災」の全国展開のための基盤技術の開発 |

|

|---|---|

|

新生児のための診療支援システムの拡充を通じた重症化予防プロジェクト |

|

|

亜熱帯島嶼の持続可能な水資源利用に向けた参画・合意に基づく流域ガバナンスの構築 |