日時:2024年10月10日(木)/11日(金)

会場:大阪大学中之島センター

研究開発プロジェクトの社会実装に向け、プログラム関係者が集合し、共通の課題への対応を検討

2024年10月10日と11日、RISTEXでは、令和6年度にSDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム シナリオ創出フェーズ・ソリューション創出フェーズ(SOLVE for SDGs)(以下、本プログラムという。)で支援しているプロジェクトの実施者を集めた全体会議を合宿形式で開催した。現地参加者は延べ155名であった。

この全体会議の目的は、プログラム総括や総括補佐、アドバイザー、プロジェクト研究代表者・協働実施者、ステークホルダーとRISTEX スタッフが一堂に会し、プログラムの目標・運営方針の共有、プログラム共通課題への対応検討、プロジェクト間の情報共有・連携の促進をすることである。

1日目は、本プログラムの川北秀人総括(IIHOE [人と組織と地球のための国際研究所]代表者)や奈良由美子総括補佐(放送大学 教養学部 教授)からの講話、各プロジェクトの進捗報告、ポスターセッションに加え、懇親会が実施された。

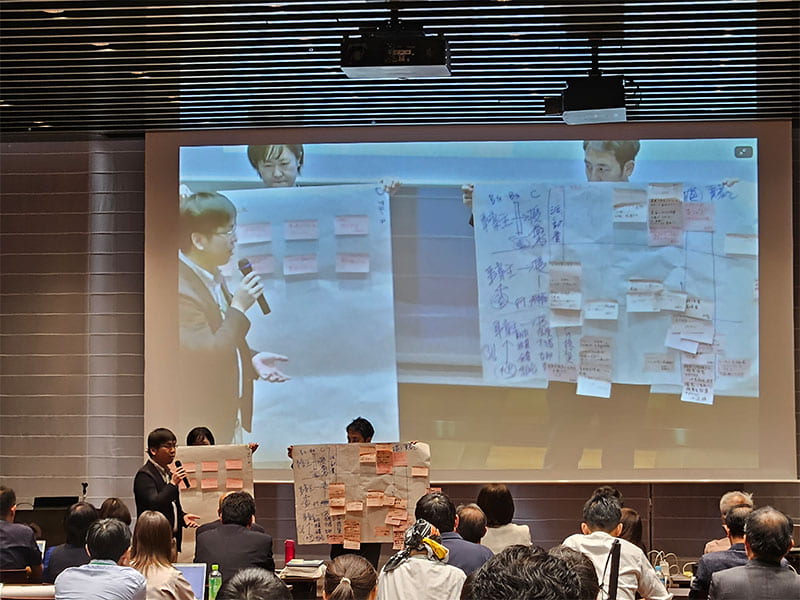

2日目は、プログラムアドバイザーのうちの9名の話題提供の後、プロジェクトにまつわるテーマ別に分かれてのグループディスカッションが行われた。午後からの全体会では、グループごとにディスカッションのまとめの発表により、参加者全体でのアイデアや意見の共有が図られた。

さらに、4つの卒業プロジェクトから5名が経験談やプロジェクトのその後を報告。小林傳司RISTEX センター長の挨拶の後、川北総括の総評をもって閉会した。

*閉会後に開催された希望者によるデータマネジメントワークショップは別レポートで紹介。

2日目のグループディスカッションとその発表、川北総括による講評

プロジェクトを実際に進める人材、行政や市民との橋渡しとなる中間人材の育成が課題

グループディスカッションの参加者約75名(オンライン参加者を含む)は、事前アンケートに基づき、「協働実施者の役割」「事業化に向けて(主に担い手や体制整備など、人材に関して)」「事業化に向けて(主に展開するモノの製品化、パッケージ内容、規模間などに関して)」「事業化に向けて(主に資金に関して)」各1グループ、「多地域展開におけるボトルネック、上手くいった転機」2グループの計6グループに分かれ、それぞれプログラム総括補佐またはアドバイザーがファシリテーターを務めて、約2時間のディスカッションを実施した。

続く全体会では、各グループの代表者がディスカッションの内容を発表。主な論点は下記のようなものであった。

「協働実施者の役割」グループ:研究代表者とともに、協働実施者は、研究に関わる多様な主体に研究の価値を伝える必要がある。協働実施者は住民を含むステークホルダーへの連絡などにも追われ、実際に研究開発を進めていく人材の確保が課題となる。プロジェクトの体制を早期に構造化することも大切。

「事業化に向けて(主に担い手や体制整備など、人材に関して)」グループ:①「事業化に向けた人材育成、ともに育てる仕組み」、②「地域の人材」、③「組織」の3グループに分かれて討論したところ、共通して上がって来たのが、行政や市民に働きかける中間人材の重要性である。民生委員や防災士のようにすでに地域で活動している人たちに何らかのインセンティブを付与して活躍してもらう仕組みを作るとよいのでは、という提案があった(②グループ)。また、事務局長のような機能を持つ人材はプログラムの開始当初から後継者候補を入れておく、地域のパートナーとはコンテストのようなゲーム性のある楽しいイベントを協働して開催することでパートナーシップを強める(①グループ)、ふるさと納税のような既存の仕組みをマネタイズに使う(③グループ)など、みんなで知恵を絞ることが必要。

「事業化に向けて(主に展開するモノの製品化、パッケージ内容、規模間などに関して)」グループ:開発者自身が展開者になるのは難しく、コミュニケーション能力の高い第三者に展開を担ってもらうと受け入れてもらいやすい。また、興味を示してくれた人や事業化を進めてくれそうな人に、飛び込みでもいいので、ピンポイントで訴えていく積極的な活動が求められる。展開するコンテンツも展開先の地域性などに合わせて柔軟に変えていくこと、展開してもらいやすい切り口でのコンテンツ作りが重要である。

「事業化に向けて(主に資金に関して)」グループ:各プロジェクトチームでビジネスモデルを検証し、提供できる価値の流れとビジネスモデルを整理したうえで、グループ内で発表し合った。支払いは、直接利益を受ける人から、あるいは利益を受ける人が所属する組織から、または行政のような第三者からの3つのパターンから、どれがふさわしいかを所属する各プロジェクト内で検討した。

「多地域展開におけるボトルネック、上手くいった転機」:プロジェクトで支援する対象者を少し広げれば、事業をビジネスとして展開できる可能性がある。巻き込む相手にはバックグラウンドをインターネットなどで調べた上でよく知ってから話すこと、データや指標を活用するのがポイントで、市民や議会や首長など多角的に働きかけていかなければならない(第1グループ)。自治体による状況や組織の体制、施策の優先順位の違いに対しては、事業のコアは残し、変更できるモジュールを用意してアプローチするべきである。地域の担い手はもう一歩踏み込んで探すのがよい。プロジェクトを推進する情や属人性は悪いことではなく、それをシステム化していくこと、どんな状況でもやり遂げるという姿勢を見せることが重要である(第2グループ)。

以前より多忙になっている基礎自治体の職員の支援や、ボランティアマネジメントが社会実装の鍵となる

各グループの発表を受け、川北総括は、冒頭に「事業開発の最初の段階から効率を優先して対象を絞ると、事業が広がらず、検証も深まらない。“ソーシャルインパクト”の論理は資金を出す側の意向が強く、「枯れた」(手堅い)事業にしかお金が出なくなる。社会実験性を失ってしまうと、新しいチャレンジはできない」と話した。また、資金面での安定性を高めるために、対象者からの直接的な対価や行政負担、助成金などを組み合わせること、参画・支援を促すために、人口・世帯動態などの地域のデータを働きかける対象と共有すること、また、関わってもらうボランティアには、経済的な対価ではない報酬(特に「感謝」)と、コンプライアンスやハラスメント対策を含めた「ルール」が必要であると強調した。さらに、基礎自治体の職員は、平成の大合併以降の15年ほどで1人あたりの業務負担が3〜4割ほど多くなっているため、今までできていたことすら続けるのが難しいことから、自治体の仕事を代替できる、あるいは、ふるさと納税のような “別の金銭的なポケット”を利用する仕組みの提案が有効であると述べた。

閉会にあたっての川北総括の総評

ほかの製品やサービス、事業との組み合わせ、国際基準を示すなど多様なトライアルを

全体会議の締めくくりとして、川北総括は、行政などに制度化や資金提供を提案・依頼する場合には、地域の状況(過去だけでなく将来の見通しを含む推移)を把握したうえで、課題によるコストやロスと、事業によるその減少の見込みを定量的に示すこと、加えて、前述のように、業務の一部の請負などの行政の負担軽減がポイントになると説明した。さらに、ステークホルダーを同じくする別の製品やサービス、事業と組み合わせるなど、さまざまなトライアルを社会実装として行ってほしいと述べた。

最後に、川北総括は「あまり話していない10名以上とハイタッチをしてください」と提案、参加者同士の和やかな挨拶をもって閉会した。