提案の概要

【解決すべき社会課題・ボトルネック】

直感的な視覚表現の活用が進む昨今の傾向は視覚以外の感覚活用のわい小化もはらんでいる。とりわけ、図示表現へのアクセスがいまだ厳しく制約されている視覚障がい者に対しては、一層の情報格差を生みかねない。この問題意識から本プロジェクトは、先立つ研究において、視覚障がい者にリアリティーをもたらす模型(3Dモデル)の提供サービスの可能性を検証した。その中で、サービス事業主体のノウハウ習得と機材(3Dプリンター)運用の技術的難易度がボトルネックであることが判明するとともに、「音声出力を用いた操作ユーザーインターフェイス」と「視覚障がい者が自立的に活用できる物体認識」のシーズの確立を企図するサービスがコロナ禍による遠隔教育・支援に寄与する条件を整えた。

【活用する技術シーズと解決するための手法】

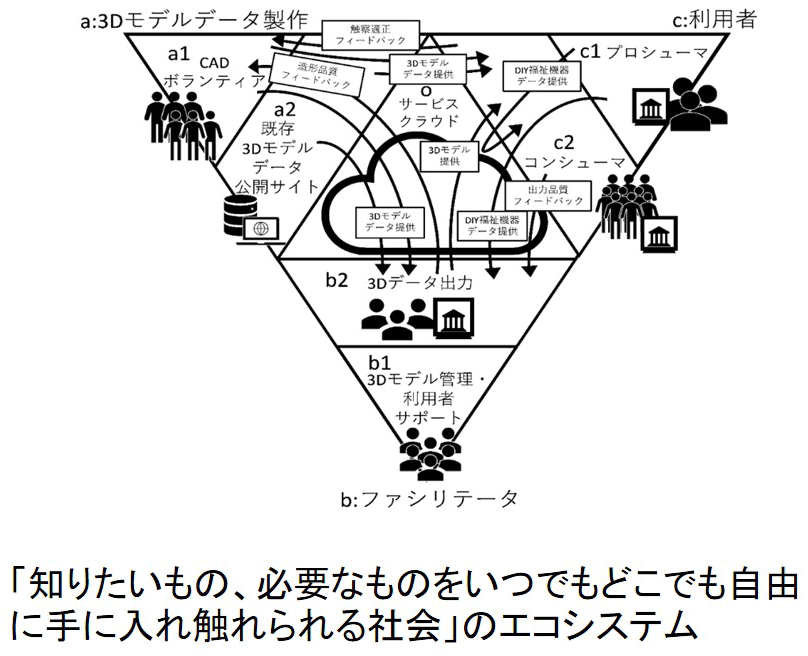

本プロジェクトが提案するのは、3Dモデルに関心を持つ視覚障がい者と研究者、支援団体やカジュアルボランティアが協働し、望まれる3Dモデルを提供・自立的に入手できる体制である。ボトルネックを克服しこの体制を実現するために、上記のシーズを用いてユニバーサルデザイン志向の「生活者3Dプリンター」を開発する。また「画像局所地点ID化技術」をも用いて、遠隔の利用者が3Dモデルの音声解説を適材適所で主体的に得られる「自動触察ガイド」を実現する。

【他地域への展開想定】※1

本研究では、シナリオ創出フェーズでの成果に基づき全国規模の3Dモデル提供サービスを実体化させるとともに、高知県内の意欲的な事業者と協働で、利用者を視覚障がい者に限らない地域全体に密着したサービスを創出する。最終的にはこの2種のサービスからの知見を総合し「知りたいもの、必要なものをいつでもどこでも自由に手に入れ触れられる」エコシステムの全国浸透・国際発展の中核を確立する。

※1 ソリューション創出フェーズでは、実証試験地以外の地域に取り組みを展開・普及させるための準備として、取り組みの導入に必要な適用条件や環境設定を提示する。

研究開発への参画・協力機関

- 大学入試センター研究開発部

- 新潟大学 自然科学系

- 大阪公立大学 情報学研究科

- 三重大学情報教育・研究機構

- 鶴見大学 文学部

特に優先するゴール※2

※2 特に優先するゴール、ターゲットを示しているが、SDGsの17ゴールは統合的で相互に関連しており、トレードオフにならないように留意しつつ研究開発を推進する。