「安全な暮らしをつくる新しい公/私空間の構築」研究開発領域は、平成27年度に始まり、令和4年度に活動を終了しました。

世帯の小規模化や少子高齢化の進展、地域社会からの個人の孤立、ソーシャルメディアの普及といった社会の構造的な変化と、それらの変化によってもたらされる「親密圏」 と「公共圏」の変容を背景に、「私的な空間・関係性」における危害が増加しています。

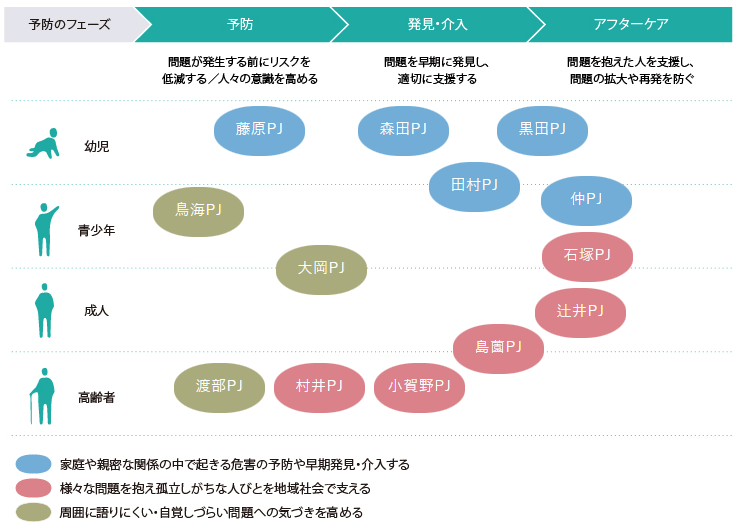

本領域は、外からは見えにくく発見や介入が難しい危害の低減・予防に貢献する13の研究開発プロジェクトを推進しました。

本領域の詳細サイトは下記よりご覧ください。

領域総括

山田 肇

東洋大学名誉教授/NPO法人情報通信政策フォーラム 理事長世帯の小規模化や少子高齢化の進展、地域社会からの個人の孤立、ソーシャルメディアの普及といった構造的な変化が社会に起きるに伴って、私的な空間・関係性の中での事件・事故は増加しつつあります。「安全な暮らしをつくる新しい公/私空間の構築」は、これらの事件・事故への問題意識を元に、平成27年度に開始された新しい研究開発領域です。

ネットいじめや虐待などの個々の事象に関する研究開発は実施され、多くの成果が積み上げられてきました。しかし、これらさまざまな事象の背景や対処策の共通点や、対処を阻む共通の制度上の問題を見出すような横断的な研究開発が活発に行われていたとはいえません。また、法制度上は可能であっても、現場における慣行や、出来ないはずとの人々の思い込みが、安全な暮らしの創生を妨げているかもしれません。児童虐待の事案に対して、児童相談所と警察の緊密な連携が必ずしも十分に進まないのは、それぞれの組織に制度上の隘路(あいろ)があるからなのかもしれません。私的な関係・空間で起きる事象の多くは機微に触れるため、個人情報の保護が求められますが、一方で、多くの関与者の間で情報を共有する必要があるかもしれません。

これらの研究開発における課題を踏まえ、この研究開発領域では、公と私を両端に置き、その間の「間(ま)」が果たす役割に注目し、「間」に公と私が協力する新たな仕組みを作ろうとしています。

プライバシーに配慮しつつ適切に介入するにはどうすればよいのか、「間」にどのような機能を持たせればよいのか、それこそが研究開発課題です。情報通信技術を活用しての生活モニタ、近隣住民によるさりげない声がけ、関係者内での情報共有など、直接的、あるいは間接的で、さまざまな「間」の仕組みについて研究開発が進展し、安全な暮らしの創生に寄与することを期待しています。

領域の概要

近年、日本では、犯罪の認知件数は減っていますが、家庭や職場、学校などにおいて継続的な暴力を受けるケースや、サイバー空間での関係性に由来する事件やいじめが顕在化し、安全・安心上の新たな問題となっています。また、交通事故など公的空間で起こる事故が減る一方で、転倒や溺死などの家庭内事故が増加するなど、外部から発見・介入しづらい「私的な空間・関係性」における問題が顕在化しています。

こうした問題が顕在化する背景には、世帯の小規模化や高齢化、地域社会からの個人の孤立、インターネットやソーシャルメディアの普及・拡大といった社会構造的な変化と、それらの変化によってもたらされる「親密圏」と「公共圏」の変容に、既存の安全機能(法制度・公的組織、あるいは、家庭・地域社会による予防や支援機能)が対応しきれなくなっていることがあります。

従来、親密圏については自助、自治に任せるものであるとの考えもありましたが、国民の関心や人権意識の高まりもあり、多様なレベルでの社会的な支援や介入が徐々に広がりつつあります。センサーやロボットなどの科学技術を使い、親密圏での加害・被害またはそれに繋がるリスクの早期発見や要因解消に貢献する研究開発も求められてきました。社会的な支援という側面からも親密圏と公共圏の関係性は変容していますが、一方に、社会的な支援を届けようにも制度が壁となる場合もあります。

さらに、文部科学省科学技術・学術審議会における第5期科学技術基本計画に向けた議論にあるように、望ましい超サイバー社会の実現に向けた変革やサイバー空間と実空間の一体化による変化が進んでいます。こうした流れは、私的な空間・関係性やプライバシー概念の変化に大きく関連すると同時に、技術的な側面からは、ビッグデータ解析技術を用いることなどにより、事件・事故などの予見・発見を容易にすることが期待されます。

そこで本研究開発領域では、公と私が協力して、発見・介入しづらい空間・関係性における危害・事故を発見し、低減・予防(予見・介入・アフターケア)できる仕組みづくりやその活動に資する制度と技術の提示に貢献する研究開発を推進します。

領域の目標

本領域における具体的な目標は以下のとおりです。

(A)世帯の小規模化や高齢化、サイバー空間の拡大による親密圏の変容を踏まえて、発見・介入しづらい空間・関係性における危害、事故の低減・予防(予見、介入、アフターケア)に資する新たな手法を現実の問題とニーズに基づいて提示する。

(B)これらの成果をもとに、発見・介入しづらい空間・関係性における危害や事故の低減に資する制度・政策とその実現可能性を提示する。

(C)提示する取り組みや施策が継続的に実施されていくために、社会システムへの統合可能性という観点で、これらの手法を導いた思考・考え方を共有するネットワークを構築する。

領域の運営とその成果

外からは見えにくい虐待、DV、詐欺被害等の事象を横断的な視点で捉えて領域を設定し、ポートフォリオを考慮しながらプロジェクトの採択を行いました。そして、特定の事象や研究者の専門に閉じずに広い視野を持つようにプロジェクトをマネジメントしました。さらに、プロジェクトを横断して存在する課題を「4つの共通課題」として設定し、領域全体として取り組みました。

プロジェクト・ポートフォリオ

プロジェクトを横断する「4つの共通課題」

課題1:個人情報の活用

対象者の支援や社会的包摂のために個人情報を活用する社会の実現に向けて、領域内に研究会を設置して検討を進めました。特に、判断能力が不足する人の同意と第三者提供の例外規定の運用について論点を整理して、法整備等の方向性を示しました。

課題2:地域内公/私連携

異なる所掌範囲や機能を持つ公と私にわたる様々な組織が連携を強化するための先行事例を実現していくことに取り組みました。例えば、嗜癖・嗜虐行動について当事者と関係者が力をあわせる“えんたく”の仕組み、事実調査のための他専門連携による司法面接法と研修プログラム等の成果を得ました。

課題3:人権教育と対人援助職の能力強化

課題3:人権教育と対人援助職の能力強化

学校教育用の教材や対人援助職向けの専門教材、さらには一般市民向けの教材が多くのプロジェクトが取り組みました。その多くは誰もがアクセスできるように提供されており、関係者や関心を持つ市民による利用が開始されています。

課題4:成果の普及・展開

地域性を踏まえたうえで本領域の成果を全国に普及・展開するために、「研究開発成果の定着に向けた支援制度」を設定しました。対象となったプロジェクトは、既存の民間団体の活用、新たな民間団体の設立、大学による事業継続等の様々な形態で成果の担い手を確保し、成果を社会に定着させています。

本研究開発領域の活動の記録やプロジェクト成果等は、領域webサイト上で公開しています。

領域の評価

中間評価

| 活動報告書 | 評価報告書 |

|---|---|

事後評価

| 活動報告書 | 評価報告書 |

|---|---|

研究開発プロジェクト

平成29年度採択

| トラウマへの気づきを高める"人‐地域‐社会"によるケアシステムの構築 大岡 由佳 (武庫川女子大学短期大学部 心理・人間関係学科 准教授) |

|

|---|---|

| アプリを活用した発達障害青年成人の生活支援モデルの確立 辻井 正次 (中京大学 現代社会学部 教授) |

|

| 未成年者のネットリスクを軽減する社会システムの構築 鳥海 不二夫 (東京大学 大学院工学系研究科 教授) |

|

| 高齢者見守りコーディネータ育成による地域見守り活動の有効化 村井 祐一 (田園調布学園大学 人間福祉学部 教授) |

|

| 高齢者の詐欺被害を防ぐしなやかな地域連携モデルの研究開発 渡部 諭 (秋田県立大学 総合科学教育研究センター 教授) |

平成28年度採択

| 多様化する嗜癖・嗜虐行動からの回復を支援するネットワークの構築 石塚 伸一 (龍谷大学 法学部 教授) |

|

|---|---|

| 都市における援助希求の多様性に対応する公私連携ケアモデルの研究開発 島薗 進 (上智大学 グリーフケア研究所 所長) |

|

| 妊娠期から虐待・DVを予防する支援システムの確立 藤原 武男 (東京医科歯科大学 国際健康推進医学分野 教授) |

平成27年度採択

| 養育者支援によって子どもの虐待を低減するシステムの構築 友田 明美 (福井大学 子どものこころの発達研究センター 教授) ※H30.12.1付で本研究開発プロジェクトの代表者は黒田公美氏より友田明美氏に交代 |

|

|---|---|

| 親密圏内事案への警察の介入過程の見える化による多機関連携の推進 田村 正博 (京都産業大学 社会安全・警察学研究所 所長) |

|

| 多専門連携による司法面接の実施を促進する研修プログラムの開発と実装 仲 真紀子 (立命館大学 総合心理学部 教授) |

|

| 高齢者の安全で自律的な経済活動を見守る社会的ネットワークの構築 小賀野 晶一 (中央大学 法学部 教授) |

|

| 全国調査データベースを用いた児童虐待の予防・早期介入システムの開発 森田 展彰 (筑波大学医学医療系 准教授) |

プロジェクト企画調査

平成28年度採択

| 情報管理・共有システムを活用した地域包括ケア支援に向けた調査 金井 秀明 (北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 ヒューマンライフデザイン領域 准教授) |

|

|---|---|

| 発達障害青年成人を支援するアプリケーション開発の検討 辻井 正次 (中京大学 現代社会学部 教授) |

|

| 地域住民が高齢者を見守る「新しい親密圏」に向けた情報基盤の検討 村井 祐一 (田園調布学園大学 人間福祉学部 教授) |

|

| 自殺リスク低減にむけたネットパトロール技術活用の可能性調査 吉冨 康成 (京都府立大学 大学院生命環境科学研究科 教授) |

平成27年度採択

| 都市型コミュニティ(川崎市)における援助希求の多様性に対応した介入・支援に関する調査 島薗 進 (上智大学グリーフケア研究所 所長) |

|

|---|---|

| ソーシャル・ビッグデータによる「いじめ問題」の検知に関する調査 曽根原 登 (大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所情報社会相関研究系 教授) |

|

| 人と人の間の距離感を把握する社会システムに関する調査 藤原 武男 (国立研究開発法人国立成育医療研究センター社会医学研究部 部長) |

|

| 子どものSOSの発見と支援のためのプラットフォーム構築調査 吉永 真理 (一般社団法人子ども安全まちづくりパートナーズ非常勤研究員 昭和薬科大学 教授) |

アクションレポート

- 【プロジェクト訪問】ニコ生でも呼びかけ! 処罰から治療へ、シンポジウム「動き始めた世界の薬物政策 薬物使用と非犯罪化」

- 【プロジェクト訪問】シンポジウム『子ども虐待リスクのある家庭をどのように評価・支援するか?』

- 【プロジェクト訪問】シンポジウム『公私で支える高齢者の地域生活』

- 【プロジェクト訪問】『JSTフェア2018』出展

- 【プロジェクト訪問】プロジェクトシンポジウム「高齢者の詐欺被害を防ぐしなやかな地域連携モデルの研究開発」-高齢者の詐欺被害減少のための活動-

- 【開催報告】シンポジウム「社会的弱者を支える個人情報~新たな制度の可能性」

- 【開催報告】公/私領域全体会議 H29採択課題キックオフ・ミーティング

- 【開催報告】シンポジウム「児童虐待対策における多機関連携」

- 【開催報告】公/私領域全体会議 H28採択課題キックオフ

- 【開催報告】安全な暮らしをつくる個人情報保護 高齢者の見守り

- シンポジウム「判断能力が不十分な人の個人情報保護について考える」