多様な子どもたちの個性とウェルビーイングを支えるデータ活用技術開発

| 重点公募テーマ | 「他者とのインタラクションを支えるサービスの創出」 |

|---|---|

| 研究開発期間 | 2025年4月~(探索研究 2022年10月~2025年3月) |

| グラント番号 | JPMJMI25J1 |

| 研究概要 | 研究概要 |

日本の子どもたちは、精神的幸福度が先進国の中で最低水準であると報告されていて(令和2年9月3日付ユニセフプレスリリースより、URL:https://www.unicef.or.jp/news/2020/0196.html)、現在も改善に至っていません。いじめや不登校も増加傾向にあり、家庭や地域、学校での発育や教育目標が画一的であり、子どもの多様な個性を支える仕組みが存在しないことに加え、教育現場は人員不足です。子どもたち一人ひとりに寄り添った支援体制は整っておらず、子どもたちを支える環境は厳しい状況となっています。この日本においては、子どもの多様な個性を支え、次世代の活力や多様性を維持して将来に向けた創造的な問題解決能力を保有する多様な人材を育む、エビデンスに基づいた社会基盤を作ることが急務です。

子どもたち個々人の幸福感、自己肯定感を育むためには、教育や支援の現場において多様な子どもたちの日常を可視化し、そのデータを時系列に連携させ活用する科学的基盤が必要となります。しかし、子どもたちが成長する現場において、再現性の高い計測技術の開発や導入が進まないことに加えて、その計測データを連携させる技術、ELSI(倫理的・法的・社会的課題)対応など、制度設計を始めとする多くの課題があります。

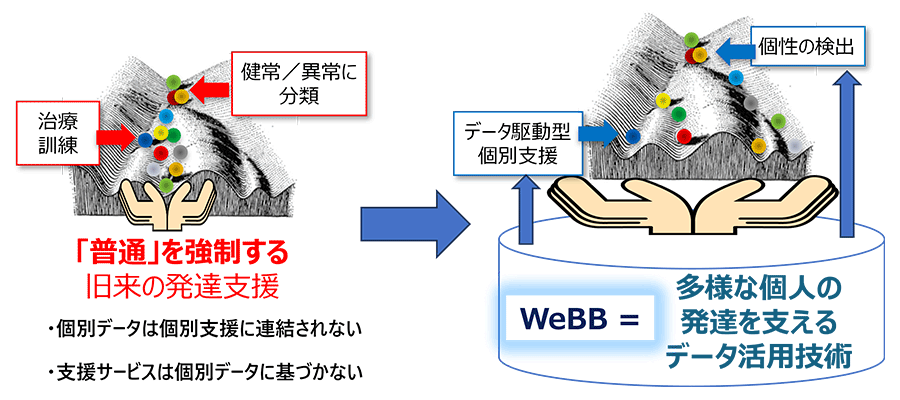

本研究開発課題では、探索研究で築き上げた子どもの「声なき声」を可視化するデータ計測・解析技術や、計測と支援を可能とするELSI対応や制度設計のノウハウを結集させて、多様な子どもたちの発達を支えるデータ活用技術(Well-Being Base;WeBB)を開発し、多様な子どもたちが多様なままウェルビーイングが高く育ち、自身の個性を自覚、肯定、十全に発揮して活躍できる社会基盤の構築を目指します。

探索研究では、学齢期の子どもたちを対象とし、学校での日々の健康観察をアプリ化し、そこからウェルビーイングを予測して教職員にリアルタイムで共有し、個別支援につなげるシステムを構築しました。また、子ども本人とその支援者を対象としたウェルビーイング向上のための研修プログラムを開発し、ELSIの検討を経てガイドラインの策定を進めました。さらに乳幼児を対象として、日常場面における動画・音声データから発達指標を予測し、支援者と共有する技術を開発しました。

本格研究では、自治体や教育現場と連携して乳児期および学齢期の子どもの「声なき声」を可視化する計測技術を統合させ、数千人規模で計測したデータを蓄積し、連携させます(見守り(データベース)DB)。また、計測データから子ども一人ひとりの個性やウェルビーイングを推定するためのアルゴリズムを開発します(個性DB)。さらに、子ども一人ひとりに対してデータに基づいた支援やサービスの開発と効果検証を行います(支援DB)。産官学の連携や国際標準化への貢献を通してデータ活用技術を社会へ展開し、子どもたちの発達段階に応じたシームレスなデータ活用や支援を可能にします。これにより、多様な子どもたちが高いウェルビーイングで個性を発揮し、未来の主人公として活躍する社会の創出に貢献します。

図1 多様な子どもたちを支えるデータ活用技術(Well-Being Base:WeBB)により実現する未来社会(イメージ)

図2 WeBBの構成と本研究での研究開発内容

研究開発実施体制

〈代表者グループ〉

浜松医科大学 子どものこころの発達研究センター

〈共同研究グループ〉

公益社団法人子どもの発達科学研究所、エフバイタル株式会社、大阪大学、筑波大学、NIREMIA Collective、リサーチトランスファー株式会社、東京大学、京都大学

トピックス

※統合前の探索研究課題

「多様な子どもの幸福な学校生活を支える技術開発」(千住 淳)、「Neurodiversityを跨ぐ相互理解のためのコミュニケーション基盤の創出」(西尾 萌波)

|

所属・職名は、研究者がresearchmapに登録した情報をそのまま表示しています。(詳細はこちら) researchmapの登録状況により、情報が最新ではない、あるいは空白に見える場合があります。 また、インターネット接続がない状態では表示されません。 |