世界初のグラフェン光源赤外センシングによる革新的分析・診断技術の創生

| 重点公募テーマ | 「革新的な知や製品を創出する共通基盤システム・装置の実現」 |

|---|---|

| 研究開発期間 | 2025年4月~(探索研究 2022年10月~2025年3月) |

| グラント番号 | JPMJMI25G2 |

| 研究概要 | 研究概要 |

赤外分光法は、分子を識別する技術として、医薬品の研究開発、食品等の化学分析、環境計測など、さまざまな分野で利用されてきました。現在では計測スループットを改善したフーリエ変換型赤外分光法(FT-IR)と呼ばれる技術が主として使われています。近年、健康・食料・環境問題が深刻化しており、それらを解決するために、より高分解能での局所分析、より高感度な分析の必要性が高まっています。また、バイオ分野では、細胞の働きをより高度に理解するために細胞内分子イメージングが必要とされ、様々な手法が研究されています。

研究開発代表者は、シリコンウエハー上にグラフェンを集積する独自の技術を用いて、グラフェンデバイスの研究開発を行っており、世界で初めて実用を見据えたグラフェンデバイスとして、マイクロメートルサイズの超小型で高速変調が可能な光波長の熱光源デバイスの開発に成功しました。このデバイスは光源自体の大きさが赤外光の波長よりも小さいことから、近接場光を利用して回折限界を超える空間分解能での赤外分析も期待されます。また、高速変調を利用した雑音の大幅な低減も現実的なものとなりました。この特性を生かして、電球型の赤外光源を使うFT-IRの空間分解能、感度の大幅な改善のみならず、グラフェン光源チップによる赤外分析の応用可能性を研究してきました。

探索研究では、バイオ分野への赤外分析の適用を目的とし、開発したグラフェン光源チップを用いて、従来のFT-IRの10倍の高空間分解能かつ高感度な赤外分光分析が実現できることを示しました。さらに連続点灯寿命が実用可能なレベルに達していることを確認し、グラフェン光源チップが赤外分光分析の性能を飛躍的に高められることを確認しました。

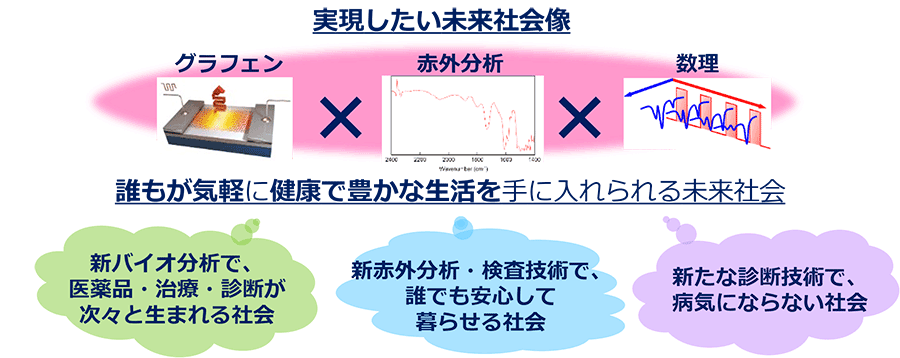

本格研究では、バイオの分野で望まれている1細胞内の分子の分布を無染色で観察できる高時空間分解能の赤外分光・顕微装置の開発に挑戦します。また、その解析に必要となる数理技術の構築に取り組むとともに、基盤となるグラフェン光源チップの性能向上も推進していきます。

本課題では、グラフェン光源チップの特長を活かしたその他の応用を含めて、革新的な分析・診断技術を創生することで、新しいヘルスケア・医療・生活スタイルを創造し、誰でも安心して暮らせる社会の実現に貢献します。

図1 グラフェン光源技術の概要

図2 本格研究で目指すPOCと未来像

研究開発実施体制

〈代表者グループ〉

慶應義塾大学 理工学部 物理情報工学科

プロジェクトHP

牧研究室HP(NANO DEVICE LABOLATORY)

トピックス

|

所属・職名は、研究者がresearchmapに登録した情報をそのまま表示しています。(詳細はこちら) researchmapの登録状況により、情報が最新ではない、あるいは空白に見える場合があります。 また、インターネット接続がない状態では表示されません。 |