材料探索を価値の探索へと変革する超広域反応探索基盤の開発

| 重点公募テーマ | 「革新的な知や製品を創出する共通基盤システム・装置の実現」 |

|---|---|

| 研究開発期間 | 2025年4月~(探索研究 2022年10月~2025年3月) |

| グラント番号 | JPMJMI25G1 |

| 研究概要 | 研究概要 |

化学反応を特定の化合物や材料に効率的に誘導する触媒は、持続可能な社会の構築に不可欠な物質です。例えば、二酸化炭素(CO₂)の有効活用と削減、水素エネルギーの利用拡大、バイオマスの利用促進、環境浄化等、触媒が介在する化学反応は化石燃料への依存を減らし、カーボンニュートラルと循環型経済の実現に大きな役割を持ちます。

触媒の多くは複数の物質の組み合わせから成る組成物であり、その構造や、これらが媒介する化学反応は、化学式上は単純に見えても、複数の素反応が絡み合う複雑なものです。そのため、因果関係に基づく予測は困難であり、現状の触媒開発は、試行錯誤による実験研究が中心です。理論計算やシミュレーション技術は進歩していますが、複雑な触媒系の正確な予測には限界があり、特に表面反応や多成分系触媒の挙動を完全に理解するには至っていません。データ駆動型の触媒設計も注目はされているものの、データ収集と解析手法に改善が必要です。特に知識の蓄積が十分でない新規物質を対象とする場合、機械学習に用いる記述子が不明確であり、その活用には大きな制限がありました。

本研究課題においては、独自のデータ駆動型のアプローチでこの問題に取り組みます。

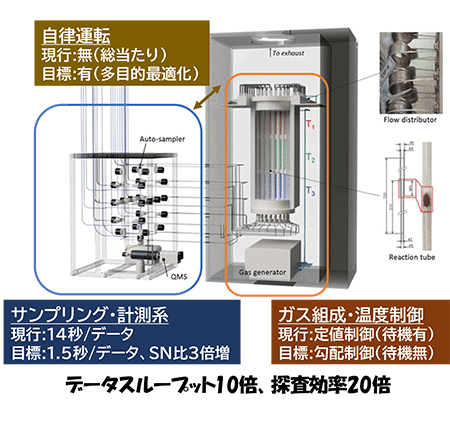

探索研究では、ハイスループット実験システムと、データから機械に記述子を自動生成させる技術を開発しました。これにより事前知識を必要とせずに触媒材料のスクリーニングを行う汎用的な手法を構築しました。メタンドライリフォーミング(DRM:膨大なCO₂を排出する現行の水蒸気改質に変わり得る水素製造法)の触媒を対象にこの手法を適用することで、短期間で、従来の触媒を大幅に上回る高性能な触媒を多数発見することに成功しました。

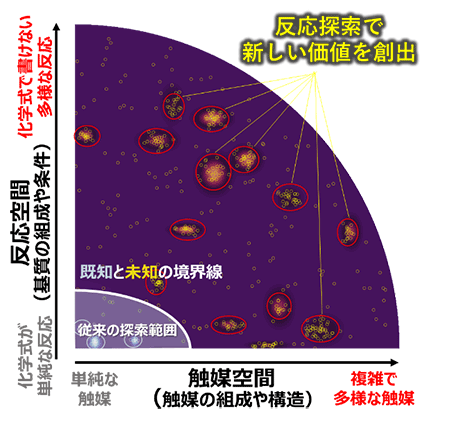

本格研究では、触媒に加えて、その触媒が媒介する化学反応自体も同時に探索する汎用手法を開発します。これによって、現状、全く知られていない有益な化学反応を発見することを目指します(図1)。このために、反応空間の効率的な探索を実現するハードウェア・ソフトウェアの研究開発を行います(図2)。記述子設計においても、探索研究で実装した記述子設計技術に加え、触媒特徴量ライブラリーを整備することで、効率と解釈性を兼ね備えた機械学習を実現します。また触媒・反応探索にかかる繰り返し計算を大幅に削減するアルゴリズムを開発します。この手法を実装し、例として、研究期間中に革新的なメタン転換を実現する触媒プロセス(触媒と化学反応のセット)を発見することを目指します。

「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」においても、14の重要分野のうち9分野が材料技術に関連しており、触媒技術の革新がこれらの目標達成には不可欠です。また触媒だけでなく、他の材料分野の組成物にも展開することで、より一層カーボンニュートラル社会の実現に向けて貢献していきます。

図1 本格研究で実施する触媒・反応の同時探索

図2 触媒評価システムの再設計

研究開発実施体制

〈代表者グループ〉

北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科

〈共同研究グループ〉

物質・材料研究機構、北海道大学、国立情報学研究所

トピックス

|

所属・職名は、研究者がresearchmapに登録した情報をそのまま表示しています。(詳細はこちら) researchmapの登録状況により、情報が最新ではない、あるいは空白に見える場合があります。 また、インターネット接続がない状態では表示されません。 |