研究基盤・研究インフラのエコシステム形成に向けて

―日本・欧州における研究機器の開発、調達、利用促進、共用―

(—The Beyond Disciplines Collection—)

エグゼクティブサマリー

科学技術の進展に伴い、研究の分野・テーマは多様で高度なものとなり、必要とされる研究機器も先端化が進んでいる。研究DXが世界的に進む中、「研究機器」と「計算・ソフト・データツール」を含む先端研究インフラの進展は、科学技術・イノベーションのドライバーであり、これらの性能で成果創出とそのスピードが決まることは否めない。しかし、わが国の研究機器は、多くの分野で海外企業からの輸入に依存しており、特に先端機器に関してはわが国の研究現場への導入が開発国の研究機関よりも数年単位で遅れ、研究成果でも遅れをとるケースが生じている。また購入に際しても価格差が生じることから、研究競争上、不利な状況が生まれている。

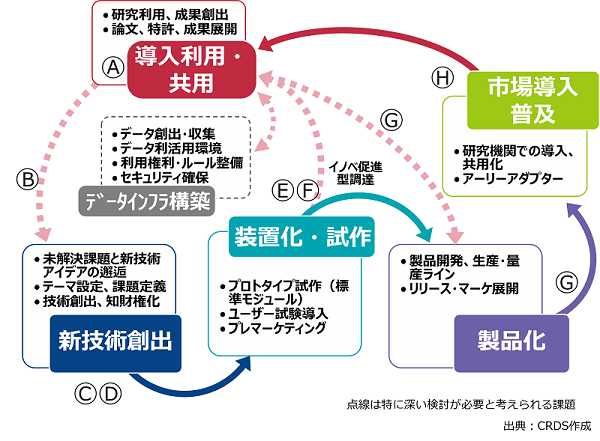

本報告書では、研究インフラのうち主に研究機器に着目し、科学技術・イノベーションエコシステムを形成し機能させるため、これまでわが国において展開されてきた研究機器の開発、調達、利用促進、共用に係る施策を概観した。この上で、核磁気共鳴装置、レーザー走査ラマン顕微鏡、二次元表示型球面鏡アナライザ、走査トンネル顕微鏡、磁場フリー透過電子顕微鏡、レーザーイオン化質量分析計、AI駆動型細胞分析・分離装置といった研究機器に関する関係者へのヒアリングによる事例調査を行った。これら事例、およびJST CRDSがこれまで発行した調査報告書等を踏まえ、整理し浮かび上がった点が研究基盤・研究インフラのエコシステム形成における8つの課題である(図)。

図 研究基盤・研究インフラのエコシステム

- Ⓐ ユーザーサイドにおける新技術活用力の低下(広く認められた製品・サービスを選好する傾向)

- Ⓑ 科学の未解決課題と新技術アイデアとが邂逅する「場」の不足

- Ⓒ アイデアの潜在価値・可能性を評価する主体の問題(領域の細分化・責任組織の不在)

- Ⓓ 挑戦的でリスクの高い新技術・装置開発に取り組み難い(資金・環境・人材評価)

- Ⓔ 新たな技術の芽を生み、開発技術を具現化・カタチにする環境の不足

- Ⓕ リスクの高い開発に挑む企業(大企業、SUとも)が乏しい、国際競争力の不足

- Ⓖ 先端装置・新装置のUX 開発・デザイン力に劣る

- Ⓗ 初期市場形成のメカニズムにおいて産学官の相互作用施策に劣る

本報告書では、これら課題の対策の一つの参考として、欧州の研究インフラに係わる施策・取り組みを調査した。EUでは研究インフラに係わる包括的な政策・施策を産学官の連携によって長年積み重ねてきた経緯がある。研究インフラに関する向こう10~20年のロードマップを政策立案者とアカデミアが協力して作成し、これをもとに各研究インフラの開発・整備のためにEU及び各加盟国等が資金拠出を行っている。そして、各研究インフラの整備後は、複数国の主要研究機関や企業等が参画する、研究インフラに限定した法的コンソーシアム形態(ERIC)へ移行する一連のプロセスに面的な施策を講じている。さらに、この一連のプロセスにおいて、技術シーズを創出する可能性のある研究者・技術者と機器メーカー等、関係者の共創を可能にする「場」の形成等にもEUから資金拠出が行われている。

わが国における研究インフラのエコシステム形成を検討する上では、こうした諸動向も参考にしながら、開発や共用に係る現行のプログラムに加え、わが国の上記8つの課題に対応した施策展開(交流・共創の「場」の形成、研究インフラを対象とした資金拠出プロジェクトにおける多様な参加者の参加促進、研究インフラの資金拠出プロジェクトにおけるアクセス改善、ネットワーキング、新たな装置開発の3要素の取り組み等)の検討も有効ではないかと考える。

※本文記載のURLは2025年3月時点のものです(特記ある場合を除く)。