第275回「調達でイノベーション促進」

一般に政府・地方自治体などの公的機関の調達では、イノベーションにつながる可能性はあっても不確実な技術を伴う調達に対して抵抗感が強い。しかし海外では公的機関のリスクを低減しつつ、科学技術・イノベーションの促進や社会課題の解決にいち早く結び付けるために、工夫された公共調達制度・スキームを整備・運用している。

海外の取り組み

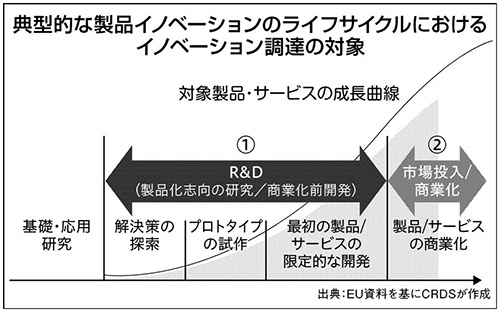

具体的には公的機関のニーズを基に市場に存在しないモノ・サービスなどの研究開発を行い(図中①)、その開発成果を調達したり、新しい技術を採用したモノ・サービスなどを初期需要として積極的に調達したりする取り組みがある(同②)。

欧州連合(EU)では、このような公的機関のニーズに基づく研究開発や、政策の方向性として普及が期待される新しいモノ・サービスなどを調達する時、ニーズ元の公的機関の予算だけでなく、研究開発を行う企業などから成るコンソーシアムにEUが資金助成するプログラムがある。実際にこのようなプログラムを活用して、イノベーション創出が促進された事例の一つにUVD Robotsプロジェクトが挙げられる。

2014年ごろ、オランダの公立病院では、院内の感染率低下に向けた新たな方策へのニーズが存在した。そこで、オランダの資金プログラムを活用した病院とスタートアップによる研究開発プロジェクトにより、紫外線(UV)ライトを照射しウイルスやバクテリアの99%を除去する完全自動走行型の消毒ロボットを開発した。

20年には、EUの資金プログラムで欧州全土の公立病院が数百体のロボットを調達し、新型コロナウイルス対策として迅速な世界展開が実現した。同じように、韓国でも調達庁の資金プログラムを活用して公的機関が迅速に新しい技術を採用し、国内外へいち早く普及促進する取り組みがある。

日本においても、22年の「スタートアップ育成5か年計画」などに基づき、スタートアップの育成に向けた公共調達の活用策がさまざまに講じられている。しかしわが国では、海外の事例に類するような公共調達を活用した包括的な法制度やスキームは未成熟であり、依然として発展の余地がある。

アカデミアにおける医療機器の新規コンセプトの開拓、スタートアップにおける改良と臨床開発、医療機器メーカーにおける製品化と普及展開という、一連の研究開発エコシステムの構築が急務である。

促進に資金活用

内閣官房「調達改善の取組に関する点検結果」によるとわが国政府の23年度の調達金額は約15兆円である。科学技術・イノベーションの促進に、この一部でも活用することが重要ではないか。

※本記事は 日刊工業新聞2025年2月7日号に掲載されたものです。

<執筆者>

川澤 良子 CRDSフェロー(横断・融合グループ)

早稲田大学大学院商学研究科修了。修士(商学)。民間シンクタンクの研究員、内閣府への出向などを経て、24年4月から現職。研究基盤・研究インフラやイノベーション促進型公共調達などについての調査を担当。

<日刊工業新聞 電子版>

科学技術の潮流(275)調達でイノベーション促進(外部リンク)