- 安全安心な都市・地域

2021年3月11日

-

ニーズ

減災や早期復興で、災害にしなやかに対応する -

領域・プログラム

「コミュニティがつなぐ安全・安心な都市・地域の創造」研究開発領域

- 研究開発プロジェクト名

「いのちを守る沿岸域の再生と安全・安心の拠点としてのコミュニティの実装」 - 研究代表者

石川 幹子(中央大学研究開発機構 機構教授/東京大学名誉教授)(2021年3月) - 研究開発期間

2012年11月~2015年11月 - 報告書

研究開発実施終了報告書(PDF: 7,397KB) - Webサイト

「安全安心な都市・地域」領域Webサイト 石川PJの成果紹介ページ

東日本大震災から10年

被災地のトップランナーとして全国で唯一集団移転を実現した宮城・岩沼市が今抱える課題とは?

コミュニティ再生を支援した中央大学研究開発機構 石川教授と町の声を聞く

3年半で1,000人規模の集団移転を実現した、宮城県岩沼市の取り組み

宮城県の仙南平野に位置する岩沼市。人口約44,000人。古くから日本三大稲荷である竹駒神社の門前町、宿場町として発展してきた。市の南部には阿武隈川が東流しており、太平洋に注ぐ地にある。東日本大震災では、沿岸部の6集落(相の釜、藤曽根、二の倉、長谷釜、蒲崎、新浜)が壊滅。津波により亡くなられた方は180名。津波による浸水域は市域の48%に及び、住宅の被害は全壊736戸、大規模半壊509戸、半壊1,097戸、一部損壊 3,086戸、計5,428戸に及ぶ。

6集落(相野釜・藤曽根・二の倉・長谷釜・蒲崎・新浜)は被災直後の2011年4月には、すみやかに内陸部へ集団移転の意志表示を示し、行政と一体となり、防災集団移転促進事業への取り組みが行われてきた。

2015年11月現在、土地の造成だけではなく、実際に住宅が建設され移転が完了。1,000人規模の集団移転は、この岩沼市が唯一の事例となっている。

岩沼市が位置する仙南平野は、これまで津波の経験がなく、また、三陸のリアス式海岸と異なり、津波が襲った際に逃げられる“高台がない”。そのような地域で、どこに住むことができるのか?安心・安全な地域をつくるためにどうすればいいのか?その取り組みを振り返る。

いのちを守る沿岸域の再生と「いのちまち」形成の取り組み

“人びとが、美しく豊かな自然環境のなかで、安全・安心な暮らしと経済生活を営み、すぐれた文化を展開し、災害の脅威や危機に対して、リスクを最小化する基盤を備え、 逞しく回復していく力を有する社会的信頼関係が構築されているまち”を「いのちまち」とし、同市の復興まちづくりを支援したのが、中央大学研究開発機構、東京大学名誉教授 石川 幹子教授だ。

岩沼市玉浦地区を含む仙南平野を対象に、「環境の持続性」、「経済の持続性」、「コミュニティの持続性」の視点を据え、まちづくり、経済学、環境教育学、生態学、GISやGPSなどを活用した空間情報処理などの観点から、現地調査、分析、社会実装に取り組んできた。学術研究に基づくグランドデザイン(=理想の長期計画)を作成、被災者のコミュニティに展開。伝統的な寄り合いを意識したワークショップを通じてコミュニティのプラットフォームを形成し、被災者間の合意形成等を支援した。

また、失われた集落の暮らしの調査を行うと共に、最新の機器の導入により、今後の防災の要となる微地形分析を行い、復興土地利用の基礎となる詳細なデータの提示を実施。集落の集団移転先の決定にあたって、科学的な根拠を示すことに寄与した。

~岩沼市の復興に関するトピックス~

ハード・ソフト施策の総動員による“多重防御”のために

瓦礫を活用して新しくできた「千年希望の丘」

岩沼市は津波からの被害を減らすため「減災」という考え方のもと、「多重防御」による津波対策を導入。ロゴの下辺はその多重防御を表しており、右から『防潮堤』『千年希望の丘』『貞山堀の護岸』『かさ上げ道路(玉浦希望ライン)』の4つの防御で、津波から逃げるための時間の余裕をつくり出す。さらに、沿岸から内陸へ向かう避難道路を複数整備し、多くの人がすみやかに避難できる手段を用意した。

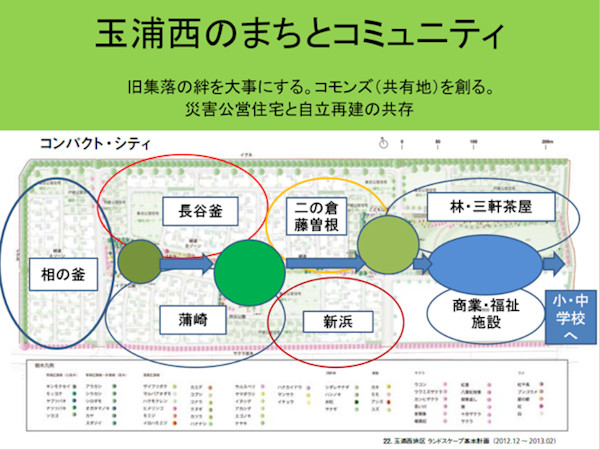

6つの集落がひとつになり、コンパクトシティを実現

防災集団移転地「玉浦西(たまうらにし)」

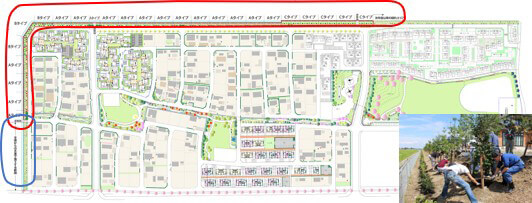

岩沼市の東部一帯は1955年に岩沼町と合併し「岩沼市」となる以前は、「玉浦村」という村だった。玉浦とは、美しい海辺という意味。ふるさと「玉浦」の再生の願いをこめて、東部地区が集まるエリアに隣接する場所に造成されたのが防災集団移転地「玉浦西」。約20haの広さに災害公営住宅や再建した戸建て住宅が立ち並ぶ。防災集団移転の方針・計画づくりから各地配置及び公共整備方針、まちづくりのルールなどについて、住民をはじめ、石川教授も加わった有識者等からなる「玉浦西地区まちづくり検討委員会」を開き、ワークショップ形式により、計28回の検討を重ねた。

(岩沼市提供の図面を使用し、中央大学理工学部環境デザイン研究室が作成)

2012年造成工事が開始し、2015年4月までにほぼ350世帯の移転が完了。旧集落は、クラスター状にまとまって配置され、中央部をコモンズとしての大小の公園と緑道、周辺には居久根(屋敷林の呼称。防災の役割も)が配置されている。

インタビュー(2021年2月)

東日本大震災の被災地の一つ、宮城県岩沼市は、昔ながらの「先人の知恵」と科学を結び付け、短期間、低予算でコミュニティを再生させた。復興を陰で支えたのは、地形や歴史、人々の話から湧き上がる「土地の声」を聴き、まちづくりに落とし込む研究開発プロジェクトの力だった。

日本は東日本大震災後も多くの自然災害や地震に見舞われ、さらにコロナ禍という未曽有の事態に直面している。だが、「人類には危機の時にこそ、新たなものを創造する力がある」、そう説くのは、「いのちを守る沿岸域の再生と安心・安全の拠点としてのコミュニティの実装」の研究代表者であり、東日本大震災後、宮城県・岩沼の復興に携わった都市計画の専門家、研究開発機構 石川幹子教授だ。

10年前、津波に飲み込まれた岩沼から、どのような「創造」が生まれたのだろうか。

石川教授が取り組んだのは、大規模災害からの復興において、回復力の高いレジリアンス都市計画の開発や、安全・安心の拠点となるコミュニティプラットフォームの構築、減災の視点を導入した津波からの防御力の高い「いのちを守る沿岸域」の再生だ。

復興に生かされる先人の知恵

岩沼市は東日本大震災に伴う大津波で、沿岸部にある6つの集落が壊滅した。被災直後から同市に入り、調査を始めた石川教授は、際立った高台もない中、鎮守の森や神社は流されず残っていたことに気が付いた。

「被災地はほぼ平野ですが、神社などは、ほんの少しだけ盛り上がった『微高地』に建てられていました。神様には少しでも上にいてほしい、という人々の思いからでしょう」(石川教授)

被災者にそれを話すと、「あそこは『高み』だから」と、驚く様子もない。神社がやや高い場所にあるのは、地元では周知の事実だったのだ。

その後石川教授は、未曾有の災害の直後で、混乱状態にあった岩沼市役所の倉庫から、地形・地質・土壌・植生等の図面を「発掘」。一見、平坦にみえる沖積平野の詳細な自然立地単位図を速やかに作成し、被災した住民の移転候補地を科学的根拠に基づいて目星を付けた。

しかし、自分の意見はあえて言わず、まずは住民に「どんな町にするか、自分たちで考えてみませんか」と声を掛けた。

仮設住宅で不安を抱えて暮らす人々に、差し出がましい提案では…と、内心恐る恐るだったという。しかし、被災者はみな「待っていても仕方がない、やってみよう」と同意してくれ、寄り合いを開くことになった。震災数カ月後で、国の方針は定まらず、みな、ひたすら待つだけの状況が続いていたのが実情だった。

色鉛筆とおはじきで描き出す希望の町

まず取り組んだのは、被災した住民に自分たちの土地を知ってもらうため、「まちあるき」のワークショップ。 被災地にぽっかりと残った神社を訪れた際、津波の時にここに逃げ込んだ男性が体験を語った。

「一晩中、床下を津波が行ったり来たりする音が聞こえていたけれど、床上に水は来なかった」

こうした話を、それぞれの被災者が語り、共有する中で、次第にどこに住めば安全かということを共有できるようになっていった。

実際の移転地を決める寄り合いに、石川教授は大きな地図と色鉛筆、カラフルなおはじきを持ち込んだ。「色鉛筆なんて、小学校を出てから使ったことないわ」と遠慮する年配の女性に、「どこに住みたいか、書いて下さいね」と声を掛けた。家に見立てた色とりどりのおはじきが地図に並び、色鉛筆で木々や公園が書き入れられて、いつも一緒に暮らしてきた集落の仲間と暮らすことのできる、明るい色にあふれた町ができていった。

「みんな家や家族を失い、絶望していました。どん底で必要なのは『こんな街に暮らしたい』という希望が生まれる、楽しいプラン作りでした」(石川教授)

震災の約1年後、市が復興委員会を立ち上げた時にはすでに、被災者の中には、「こんな町にしたい」という具体的イメージが創り出されていた。

住民と委員会の間で100回以上ものやり取りが繰り返され、コミュニティの絆を何よりも大切にする、新しいまちの姿が立ち上がってきた。そこはまさに最初に、まち歩きで石川教授が科学的にはじき出した移転候補地だった。

「大事なのは行政や専門家が復興計画を押し付けるのではなく、被災者自身が創り出すまちづくりです。近代的な合意形成の場である復興委員会と、寄り合いという昔ながらの枠組みをつなぐことで、すべての被災者の意思を、きめ細かく反映できたのではないでしょうか」(石川教授)

「人々の帰る場所に」子どもたちの思いに打たれる

岩沼市では、住民間の対立もなくスムーズに復興が進み、3年半という短期間での集団移転を成し遂げた。しかし、生活再建を急ぐ人々の多くはそれより前に故郷を離れ、実際に新しい町に移ったのは6集落の住民約1700人の半数弱、約800人だった。

それでも、ある女子高生は石川教授に「私たちが残って、新しいまちをつくったら、別の土地に移った人も帰る場所があるよね」と話した。

2015年7月に開かれた「まち開き」イベントで、「子ども御輿」に参加したある15歳の少年は、「おみこしには天に昇った人が降りてくる」と聞いたといい、おじいちゃんに乗ってもらって、新しいまちを見せてあげたい」と、のこぎりで御輿に小さな穴をあけた。

「住民の多くが愛する家族を亡くし、たくさんの友人が故郷を離れました。子どもなら自分のことで精いっぱいで当然なのに、亡くなった人や移住者への思いやりを持ち続けていることに、胸を打たれました」(石川教授)

新しいまちをつくる際、石川教授は「居久根」(いぐね)と呼ばれる防風林を巡らせた。東北地方には昔から、家の周りに「居久根」を設ける風習がある。震災では家の主が居久根に捕まって九死に一生を得たり、木々ががれきの流入をせき止めて家の倒壊を防いだりと、被害を食い止める役割も果たした。

しかし居久根の木々はその後、塩害で全滅。石川教授は、この居久根こそ残すべき東北の文化だと考えた。

最初、石川教授の提案に、被災者の視線は冷ややかだったという。しかし今は、「新しいまちにもし居久根がなかったら、冬の北風が強すぎてドアも空けられなかった」と、喜ばれている。

「文化のない復興はあり得ませんが、地元の人にとっては身近すぎて、残すべきものの価値に気づけないこともあります。その土地の『最も大切な宝物』を見極めて提案し、住民が『確かに大事だ』と納得するまで辛抱強く待つのが、専門家の役割です」(石川教授)

コストは「坪30万円」 復興の収支を明確に

石川教授によると、復興について、大事なことは3つ。プロセスの透明化、文書での保存、そして収支を明らかにすること。

岩沼市の防災集団移転地整備にかかった費用は、嵩上げ等の造成費、宅地の基盤整備・道路・調整池・公園・緑道・電気などインフラも含めて坪30万円。被災の体験を踏まえて、盛り土の高さを2.5メートルに抑えたことが、低コストで、迅速な復興につながった。今後は、被災した全自治体が、税金を負担する国民に対して、復興にかかった費用を明示すべきだと石川教授は言う。住民主体でコミュニティを再生できたのは、復興の方針が決まらない中で科学的調査を粛々と行い、調査に基づき、被災者自身の声を丹念に聞き取り、住民自身が青写真を描いていたからだ。RISTEXでは、被災後まもなく始まった住民の復興計画づくりを支援した。

「日本の科学技術予算は、学会に発表した論文の数などが評価基準になりがちです。しかし大災害のような非常時には、理論を一刻も早く社会に『実装』する必要があります。今後も危機から生まれる社会的のイノベーションに、学術と社会実装をつなぐRISTEXは大きな役割を果たすことができます」(石川教授)

石川教授は自身の役目を「その土地の『声』を聴き、人々に伝える『翻訳者』」だと説明する。

「人々の話や地質、歴史などを調べていくと、その土地が発する『かくありたい』という声が聞こえてくるのです。それを住民の合意形成のプロセスに溶かし込み、実現させるのが私の仕事だと考えています」という言葉から、「実装のプロ」としての矜持がうかがえた。

関連情報

- 「コミュニティがつなぐ安全・安心な都市・地域の創造」研究開発領域

- 中央大学HP:東日本大震災からの復興支援9年間の歩み

- 中央大学のニュースサイト

- 中央大学研究開発機構 グリーンインフラ研究室

- NHKのサイト: TVシンポジウム「復興から地域の未来へ~東日本大震災から10年~」

関連授賞

- 石川幹子教授および研究室が支援してきた東日本大震災復興活動が受賞。