2010年7月に東京で開催された第42回国際化学オリンピックで、日本の代表選手4名全員がメダルを獲得しました。世界を舞台に活躍した高校生たちの成長と、大会の模様をお伝えします。

第42回国際化学オリンピックは、2010年7月19日~28日にわたって東京で開かれました。日本では初開催となる今大会には、過去最多の68の国と地域から267人の選手が参加し、実験・筆記試験で「化学の力」を競い、さまざまな交流イベントで友好を深めました。

世界各国の高校生たちと過ごした10日間で、日本代表は何を感じ、どんなものを手にしたのでしょう。4人の言葉とともに、大会を振り返ります。

大会中は各国代表が一緒に行動するので、日本にいながら外国で過ごしているような気分でした。海外の生徒たちの振る舞いを間近で体験し、日本人の島国的な価値観が通用しないことを学びました。

出場できるなら来年と思っていたので、この大会は1年早く実現した夢。試験では全力を出せましたが、ハイレベルな国際大会では実力がそのまま結果に表れることを痛感しました。今回の経験を生かし、来年もまたこの舞台に挑戦します。

今回も金メダルと宣言してきたので、無事に公約が果たせてよかったです。

2つもメダルがあるなら、1つは溶かして金の含有量でも調べたらと友達に言われましたが、そんなことはせず、並べて大事に飾ります。

前回は足りないと感じた国際交流が多くできたことにも満足です。正直、去年は外国の生徒たちに尻込みしていたんですが、今年は人と人のコミュニケーションができました。交流のコツや外国人の考え方が、少しわかった気がします。

開会直後に体調を崩してしまったのですが、試験中は熱があるのも忘れるほど集中できました。日本代表としてメダルを取ることができてほっとしています。

オリンピック参加選手の多くは研究者志望。僕は金属に興味があるので、将来は企業の現場で、ものづくりを支える化学を追求したいと考えています。世界レベルでの自分の実力を知り、外国人のものの見方や考え方に触れた今回の経験は、将来の自分にも必ず役立つと思っています。

採点後に先生と話して、正しい答えを消し、間違った解答を書くミスをしたことに気づきました。上位は僅差だっただけに悔しい。こういうミスを減らすことが、さらに上を狙ううえでの課題だと思います。

海外の生徒たちとの交流はメダル以上に大きかったです。印象的だったのは、イベントでの外国人のノリのよさと日本人のまじめさ。日本人としての自分を客観的に見られたという意味でも、有意義な大会でした。

化学の本質と格闘する10時間-実験・理論試験

各5時間の実験試験と理論(筆記)試験で競う国際化学オリンピック。今回は、水溶液中の物質を判定する実験課題や、リチウムイオン電池の充電量に関する理論問題などが出題されました。

「オリンピックの問題は、高校で習う化学とは格が違う」と片岡さんは言います。「“なぜこの反応が起きるのか”といった本質が問われるから、知識だけでは対応できないんです」。質の高い思考力と緻密な実験操作、それらを支える精神力が試されます。

2日間の試験を終えた選手たちは、自身の手応えから結果まで見通していました。「今回は平均点が高くなりそう」(遠藤さん)、「余裕を見せている海外選手も多かったから僅差になると思う」(浦谷さん)、「色まではわからないけど、メダルには届く」(齊藤さん)。

ただひとり違う反応だったのは、体調を崩すアクシデントのあった片岡さんです。「試験中は熱があるのも忘れていました。力は出せたと思います」と、ほっとした表情で話していました。

“選手”が高校生に戻るとき-交流イベント

国際化学オリンピックは、世界中の高校生たちが交流する場でもあります。文化体験やエクスカーション、スポーツからパーティまで、さまざまなイベントで絆を深めます。

折り紙や書道、着物の着付けといった日本文化の体験は、各国の生徒たちにも大好評。書道の手ほどきをした浦谷さんは、「外国人の名前をカタカナで書いてあげたら、すごく喜んでくれました」と振り返ります。

都内各所の観光のほか、エクスカーションでは鎌倉と日光へ出かけ、1日を過ごしました。おみやげ選びに記念撮影に、世界の仲間たちと楽しむ小旅行です。そんななか、大会3日目の訪問先・鎌倉で、ひとり複雑な表情をしていた遠藤さん。「僕、ここが地元で。もう大仏では楽しめないんです」。それでも、「馴染みのある場所だからこそ、人との交流に集中できていい」と気持ちを切り替え、コミュニケーションに励んでいました。

試験後のパーティでは、バンド演奏に合わせて踊り出す海外の生徒たちも。それを遠巻きに、「みんなが楽しんでいる姿を見るのがおもしろい」と語ったのは齊藤さんです。賑やかな各国代表に比べると、日本の4人は物静か。「同年代の外国人と過ごしてみて、日本人はまじめなんだと思いました」とは、大会後の齊藤さんの感想です。

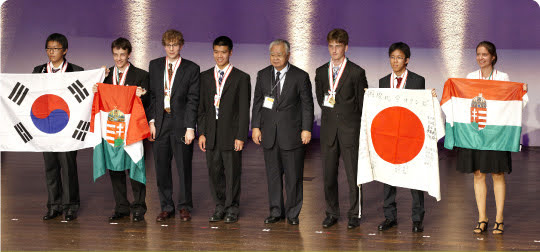

日の丸が受け継ぐ挑戦の系譜-閉会式

閉会式では、銅メダル(成績上位30%)、銀メダル(20%)、金メダル(10%)の順に表彰を受けます。「YES!」とガッツポーズを決めたり、メンターの先生と抱き合ったり、同じチームの選手の受賞に、本人より先に飛び上がって喜んだりと反応はさまざま。どの選手にも、ともに競い友情を築いた仲間たちから、国境を越えた拍手が送られます。

片岡さん、浦谷さん、遠藤さん、そして齊藤さん。日本代表は一際大きな拍手に後押しされステージへ上がりました。クールな4人が最後に見せたのは、安堵の表情です。プレッシャーから解放された清々しい顔でメダルを受け取り、日の丸を掲げました。

この国旗は、初参加(2003年ギリシャ大会)から選手団に受け継がれ、歴代代表が署名してきたもの。白地の汚れが、日本の国際化学オリンピックへの挑戦の歴史を物語っています。

――金メダル2個、銀メダル2個。初の国内開催という期待に、過去最高の成績応えてくれた4人のメダリストたち。その名を加えた日の丸は、次の日本代表とともに、来年夏、次回開催地トルコへと旅立ちます。

国際舞台が育てる生徒たちの可能性

「1年前は、彼らだって普通の高校生だったんですよ」

ヘッドメンターの木原先生は振り返ります。

指導者として、代表選手らと共に歩んできた立場から、科学オリンピックに参加する子どもたちの成長について聞きました。

木原伸浩先生

(ヘッドメンター/神奈川大学理学部教授)

学力面も精神面も見違えるほど成長した

私たちメンターは、代表選手と二人三脚になって一緒にゴールを目指す「導き手」です。月に1回の強化合宿で、そのつど課題を与えました。オリンピックの問題は一般的な高校の教科書の範囲にはとどまらない幅広い分野から出題されます。自分の専門外なら、我々でも時間内に解けきれるかどうか、 そういうレベルなのです。

しかし、彼らは驚くほど成長しました。代表に選ばれたからには頑張りたい、そういう勢いがあり、「ここまでできるかな」というレベルの少し上の問題を与えても、そこへヒュッと伸びていったんです。最初は互いに距離があり会話も少なかった4人ですが、次第にそれぞれの性格に合った役割分担ができ、チームとしての一体感が生まれました。精神の面においても、日本代表として恥ずかしくない、立派な選手に成長したと思います。

環境が生徒たちの可能性を広げる

適切な環境さえ用意すれば、子どもたちは自分の力で、どんどん伸びることができます。

スポーツの世界では、野球の甲子園のように、高校生たちが輝ける舞台があることはよく知られています。科学という分野においても、そうした場があること、刺激に満ちた環境があることをもっと広く知ってほしいですね。

国際科学オリンピックの問題の特徴

国際化学オリンピックでは、数値や数式の暗記よりも思考力を重視した問題が出題されます。

第42回国際化学オリンピック実行委員会委員長の渡辺正教授は、国際大会の求める「化学の力」について、『完全攻略 化学オリンピック(日本評論社)』のなかで、次のように論じています。

“小学校→中学校→高校とバーを少しずつ上げながら、こうした「なぜ?」を提示して、子どもが「あぁそうか」と納得する場面を積み重ねれば、国民の「化学力」も高まるだろう。

その化学力は、ビールはなぜPET容器に入れないのか(入れたら輸送の省エネができるのに)、糖尿病の患者さんはなぜインスリンの注射を打たれるのか(飲めるなら痛い思いをせずにすむ)……といった身近な疑問を解き明かすばかりか、大学の化学にもスッとつながる。

上記①~④を高校生としてどれだけ身につけたかーそれをきびしく問うのが、化学オリンピックの姿勢だといえる。”

<『完全攻略 化学オリンピック』(化学オリンピック日本委員会+渡辺正・編著/日本評論社)より抜粋>

日本代表に選ばれたとき、どんな気持ちでしたか?

国際科学オリンピックの舞台でひときわ輝く代表選手たち。

しかし、彼らも最初はほかの参加者と同じ挑戦者でした。

過去の大会に出場した代表選手に、日本代表に選ばれたときの気持ちを聞きました。

「自信があった」

化学部で実験経験もある程度ありましたし、

大学初級の教科書を自習していたから自信はありました。

けど、実際に選ばれるとやはり嬉しかったし、代表として恥ずかしくないようにしっかり勉強しなければと思いました。

国際化学オリンピック 2007年代表 廣井卓思さん

国際大会に出場したい気持ちがとても強かった。

と思います。選ばれて嬉しかったです。

国際物理オリンピック 2006年代表 野添嵩さん

「自信はなかった」

合宿ではほかの参加者のレベルがとても高くて、自信を失いました。

代表に選ばれたときは驚きと嬉しさで手が震え、食事がのどを通らなくなるほどでした。

選考に落ちた仲間たちの分も、いっそう勉強しなければ

と強く思いました。

国際物理オリンピック 2007年代表 西口大貴さん

初参加の年、周りは2年生ばかりで自分は年下。

選ばれたときは嬉しくて耳を疑いました。

国際化学オリンピック 2006,2007年代表 田中成さん

自信はなかったし、ぎりぎりの点だったから、

選ばれたときは本当に驚きました。

国際情報オリンピック 2007,2008年代表 松本叡一さん

半分くらいは代表に選ばれる自信も

あったけど、やはり嬉しかったですね。

国際情報オリンピック 2006年代表 秋葉拓哉さん

5回も聞き返しましたよ。

他国の代表と生物学を語り合える

ことにワクワクしました。

国際生物学オリンピック 2005年代表 久保田唯史さん

参加時は、自分に代表選手になる能力が

あるとは思っていなかったから、

電話で連絡を受けたときは驚きしかありませんでした。

果たして国際舞台で自分の力が通用するのか、

こと不安でもあり、楽しみでもありました。

国際生物学オリンピック 2005年代表 久保田唯史さん

生徒たちの「最初の一歩」を応援してください

グラフは「国内大会に参加した理由」の調査結果の一部です。意外にも「得意だから」という理由は1割ほど。得点力より「好きな科目を深めたい」という生徒自身の気持ちと、先生の声がけが大きな割合を占めます。生徒の背中を押す先生の一声が、大きな可能性を開く最初の一歩のなるのかもしれません。

まずは国内大会へ参加してみませんか

国際科学オリンピックに参加するためには、まずその科目の国内大会の試験を受けることから始まります。試験の時期、選抜試験の回数や方法は、それぞれ科目によって異なります。詳細は各ホームページをご覧ください。

| 教科・科目 | 応募期間 | 応募方法 | 1次試験日 | 1次試験会場 | 詳細 |

|---|---|---|---|---|---|

| 日本数学オリンピック 国際数学オリンピック(IMO) |

2011年 5月1日(日)~ 10月31日(月) |

郵便振替 | 2012年 1月9日(月・祝) |

全国約60カ所 | ホーム ページ |

| 全国高校化学グランプリ 国際化学オリンピック(IChO) |

2011年 4月1日(金)~ 6月10日(金) |

郵送・ウェブサイト | 2011年 7月18日(月・祝) |

全国約50カ所 | ホーム ページ |

| 日本生物学オリンピック2011 国際生物学オリンピック(IBO) |

2011年 4月1日(金)~ 5月31日(火) |

郵送・ウェブサイト | 2011年 7月17日(日) |

全国約80カ所 | ホーム ページ |

| 全国物理コンテスト 「物理チャレンジ」 国際物理オリンピック(IPhO) |

2011年 4月1日(金)~ 4月30日(土) |

郵送・ウェブサイト | 2011年 6月6日(月),19日(日) |

全国約70カ所 | ホーム ページ |

| 日本情報オリンピック 国際情報オリンピック(IOI) |

2011年 9月1日(木)~ 12月中旬(予定) |

ウェブサイト | 2011年 12月中旬(予定) |

ウェブ上にて オンラインで実施 |

ホーム ページ |

※数学では中学3年以下を対象とした「日本ジュニア数学オリンピック」も開催しています。

参加することが、力になります。

国際大会の試験は、生徒たちの力を伸ばすことを大切な目的とし、考える力を刺激する問題づくりに力を入れています。実際に、多くの参加者から「試験がおもしろかった」との声が届いています。

各大会の過去問題はそれぞれのホームページからダウンロードが可能です。

<全国高校化学グランプリ2009年の一次試験受験者アンケートより>

- ●学校の教科書や授業ではわからない「深いおもしろさ」がありました。自分には難しかったけれど、充実した時間でした。

- ●今日、問題を解いているときに以前からの疑問が解けたり、今まで知らなかった化学のおもしろさが発見できたりした。楽しかった。

- ●昨年まで自信がなく参加をためらっていましたが、問題がおもしろくワクワクしました。高1、2でも参加しておけばと思いました。大学で化学にもっと親しみたいと思います。

- ●へスの法則がゴミの燃焼を調べるのに使えるなんてびっくり!化学の大切さが理解できました。

自分だけの科学研究で世界へ ISEF

5月9日~14日、米国カリフォルニア州サンノゼで、第61回 国際学生科学フェア「Intel ISEF(International Science and Engineering Fair)」が開催され、世界50以上の国から1600人以上の高校生たちが参加し、その研究成果を披露しました。

この世界最大規模の科学技術コンテストに、日本からは日本学生科学賞と、JSEC*で選ばれた6プロジェクト10人が参加し、各分野の専門家を前に、対面形式で行われる審査に挑みました。研究内容に加え、ここでの英語でのプレゼンテーションが評価結果に大きく影響するとあって、生徒たちは準備や練習を重ねてきました。

写真/©日本サイエンスサービス

授賞式では「ジャパン!」と、高らかに日本の3プロジェクトの名前が挙がりました。材料・生体工学部門3位を受賞した西田惇さんは「世界レベルの大会に参加できた事で、もっと上を目指したいという気持ちを持つようになった。今後も興味ある研究にいろいろとチャレンジしていきたい」と述べていました。

Intel ISEFは、グローバルレベルでの「チャレンジ精神」と「交流の楽しさ」を学べる大会です。国際交流を兼ねたディナーパーティやテックミュージアム訪問などの様々なイベントも用意されており、参加生徒たちは異文化体験も満喫していました。

*ジャパン・サイエンス&エンジニアリング・チャレンジ