科学オリンピックのことをもっとよく知ってもらいたい。そんな願いを胸に、このたび、 『科学オリンピックだより』を創刊しました。

ここでは、科学オリンピック(数学・化学・ 生物・物理・情報)の5教科・科目を中心に「科学オリンピックってなんだろう?」 「どんな問題が出題されるの?」という疑問に、こたえていきたいと思います。

1回目の今回は「化学」。

「社会で役立つプラスチックのいろいろ」として、私たちの生活に身近なプラスチックについて紹介します。

銀行のATMのタッチパネルや携帯電話の電池など、「電気を通すプラスチック」という素材を知っていますか。

2001年全国高校化学グランプリではそんなプラスチックの性質について出題されました。

過去問題を見てみよう

ポリアセチレンの分子起動と性質

1976年、日本の化学者である白川英樹博士らがポリアセチレンに電気を通すことに成功しました。2000年、博士はこの業績でノーベル賞を受賞しました。

この電気を通すプラスチック、ポリアセチレンの性質についての問題が、

2001年全国高校化学グランプリで出題されました。

全国高校化学グランプリ2001 一次選考問題(一部改変)

次の文章を読んで各問に答えなさい。

2000年のノーベル化学賞は,白川英樹先生らに授与された。1976年,白川先生は,アセチレンをつなげて作ったポリアセチレン(1) という有機物質に電気を流すことに成功した.その研究はさまざまに展開され,電気を流す有機物質は,軽量,小型化が可能な利点を生かして,電池やモニタなど広範に応用されている。

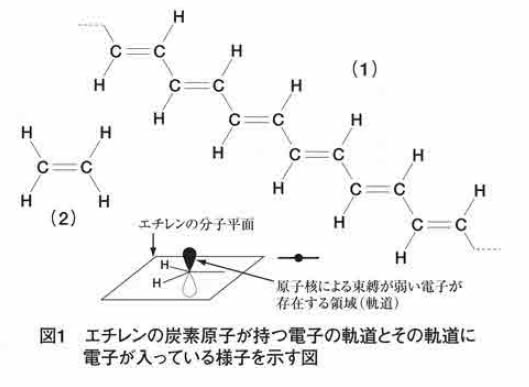

ポリアセチレンは,エチレン(2) がいくつも連なったような分子である.エチレンの炭素原子は,原子核による束縛が比較的弱い電子を一つずつ持っているが,この電子がポリアセチレンの電気を通す性質を担っているのである.この電子は,図1 に示すように,エチレンの分子平面と垂直の方向に広がって存在している.電子の存在する領域を「軌道」といい,その軌道に電子が入っている様子を,図1のように表わす。

(中略)

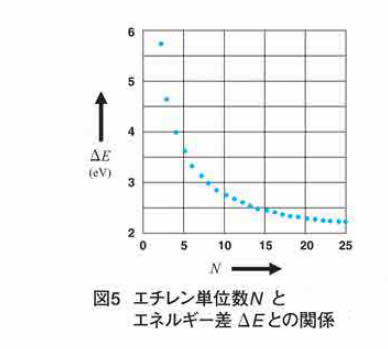

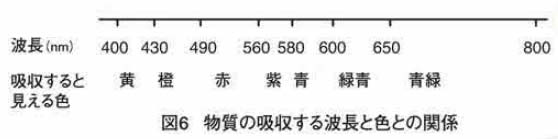

問4. エチレンやブタジエンは無色であるが,Nが大きくなるとポリアセチレンは着色する.物質が色を持つのは,次のようなしくみによっている.光を照射すると,HOMO の電子が一個 LUMO へうつり,ΔE のエネルギーが吸収される.吸収される光の波長λと∆Eの間には,∆E = h c/λの関係がある.hはプランク定数とよばれる定数であり,cは光の速さである.h= 6.6 × 10–34 J s ,c = 3.0 × 108 m s–1 としよう.人間が見ることのできる光の波長領域は400 から800 nm(nm = 10–9 m)であり,この領域の光を吸収する物質が色をもつのである.物質が吸収する光の波長と色の関係は,図6のようになっている.

(中略)

(2)図6から,500 nmの光を主に吸収する物質は赤く見えることがわかる.エチレン単位が何個連なると,ポリアセチレンはこの波長の光を吸収するようになるか。図5も参照し.考え方とともに答えなさい.

問題と解説をもっとくわしく 見てみたい人はコチラ

いろいろなプラスチック

プラスチックとは、熱や圧力を加えることで自由なかたちに加工できる

高分子化合物のことです。主に石油を原料につくられる合成樹脂をさします。

わたしたちの便利な暮らしを支えている、いろいろなプラスチックを紹介します。

高吸水性樹脂

重さの数百~千倍の吸水性があり、圧力がかかっても簡単には放出しない保水力の高さも兼ね備えています。紙オムツのほか、凍らせても硬くならないため氷枕などにも利用されています。また、農業分野では砂漠緑化への応用も期待されています。

生分解性プラスチック

使用後は自然界の微生物によって水と二酸化炭素に分解され、近年ではCO2排出量を増やさないですむ植物由来の生分解性プラスチックの開発も盛んです。人の体内の酵素でも分解されるため、手術用縫合糸など医療分野にも貢献しています。

形状記憶樹脂

温めるとやわらかくなるので形を自由に変形させることができ、冷やしたときの形がそのまま保たれます。再び温めると、力を加えなくても変形させる前の形に戻ります。おもちゃのほか、パイプの接合部分や締め付けピンなどに応用されています。

繊維強化プラスチック

プラスチックの中にガラス繊維や炭素繊維、アラミド繊維などの補強材を入れて強度をアップさせた複合材料の一種。プラスチックの軽さはそのままに、強度が必要とされる日用品からスポーツ用品、航空宇宙分野まで幅広い用途で使われています。

INTERVIEW

プラスチック製の旅客機の時代が到来!?

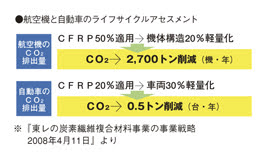

最近注目を集めている「炭素繊維強化プラスチック」は、就航間近なボーイング787の構造材料として使われています。

ボーイング787は、機体構造の約半分にCFRP(炭素繊維強化プラスチック)が採用された次世代型飛行機。従来の同型機よりも大幅な軽量化が達成され、燃費効率が20%アップするとともに排出される二酸化炭素も約10%削減されます。そんな地球にやさしい先端素材を開発したのは、炭素繊維で世界最大手のメーカーである東レ株式会社。生産本部参事(複合材料技術、ACM技術部担当)の吉永 稔さんにその優れた特性や、開発にいたる経緯などについて詳しくお聞きしました。

東レ株式会社 生産本部参事 吉永 稔さん

「“複合材料”は身のまわりに山ほどあります。むしろ単一の素材の方が少ないくらいですね」。吉永さんによると、炭素繊維もいわば補強材の一種。土壁の中に入れるワラや、モルタルのセメントの中に混ぜる砂などと一緒で、樹脂と一体化させることで、その優れた特性を引き出すことができるとのこと。

CFRPの場合、軽くて複雑な形に加工できる樹脂(=プラスチック)の長所はそのままに、炭素繊維の強さや剛性(変形しにくさ)がプラスされています。航空機に使用される場合、炭素繊維は一方向に引き揃えられ、樹脂を染み込ませた“プリプレグ”とよばれるシートに加工されることが多く、そのプリプレグを角度を変えながら何枚も重ねていくことで好みの強度と剛性に設計できます。「ちょっと想像しづらいかもしれませんが、ボーイング787の主翼や胴体も、数十枚のプリプレグが精密に重ねられ、それを焼き固めて作られているんですよ」と吉永さん。

カーボンファイバー大国・日本

そもそも炭素繊維とは、アクリル繊維を高温で蒸し焼きにして、その後炭化させたもの。炭素による結束の固い分子構造が築かれることで、特有の強さが生まれるのです。1000℃から3000℃まで、高温になるほど炭素の純度が高くなり、より硬く、変形しにくくなります。そのため、用途毎の要求に応じた炭素繊維を製造することが可能です。

また、炭素繊維は原料の違いから、アクリル系(PAN系)とピッチ系(石油タール)に大別されます。日本ではPAN系炭素繊維の生産量が大きく国内上位3社で世界7割のシェアを誇ります。PAN系、ピッチ系のいずれも日本人が世界で初めて開発した炭素繊維で、カーボンファイバーはまさに日本のお家芸といえます。

ブリブレグ(炭素繊維樹脂含侵シート)

さまざまな用途に使われるCFRP

吉永さんは79年の入社以来、30年近くにわたって炭素繊維の研究・開発・製造に携わってきました。「入社当時は、航空機の1次構造材料に欠かせない耐衝撃性と耐熱性の両立は、不可能と思われていました。しかし、樹脂・炭素繊維の高性能化に加えて、第3の材料となるエネルギー吸収材を複合させるというアイディアにより、この難問をクリアすることができたのです」。

そしてボーイング777(1995年商業運行開始)の尾翼などの主要材料として本格的に採用され、その信頼性が高く評価されたことが、ボーイング787への採用理由のひとつです。 航空機への本格採用までの間に起こった釣竿やゴルフクラブ、テニスラケットのCFRP化ブームは、長期間におよぶ航空機向け開発期間の下支えとなりました。

今後期待できる夢の素材とは

「脱石油を目指して、バイオ素材分野にも力を入れていきたいですね。炭素繊維もいずれはバイオ原料から作る方向に持っていけたらいいと思います」。さらに、ナノ技術を応用して樹脂を分子レベルで設計して複合させたら、バイオ素材と並んで想像もつかないような特性を引き出せる可能性があると吉永さんは続けます。「“傾斜機能材料”と表現されたこともありますが、複合材料もいずれはそんな風に、特性が連続的に変化するような、無限の要素が集まったものになっていく可能性がありますね」。

「じゃあ今度は、16をカードで表してみよう!」先生がそうよびかけると、こどもたちはお互いが持つカードを瞬時に見比べ、見事なチームプレイで指定された数を完成させていきます。夏休み中に富士通川崎工場で開かれたこども向けイベント「夢をかたちにするしくみ」で見られた1シーンです。本イベントは、こどもたちに情報科学や技術のおもしろさを体感してもらうことを目的に、富士通と情報オリンピック日本委員会の共同で開催されました。

2進数や画像表現など、コンピュータの基本原理について楽しみながら学べるゲームは、「アンプラグド」とよばれる最新の教育理論にもとづいたもの。高校レベルの内容を小学生でもやさしく身につけられるように工夫されています。情報オリンピック日本委員会ジュニア部会の兼宗進一橋大学准教授は、次のように話されました。「スポーツでも、こどもの頃に夢中で遊んでいたことから、新たな才能が発掘されることがあります。才能才能は何もないところから突然開花するものではないのです。このイベントも、こどもの好奇心や潜在能力を引き出す一助となればと思い開催しました。そしてさらなるステージとして、情報オリンピックにもぜひ挑戦してほしいですね」。

日本情報オリンピックは小学生から高校生まで参加できます。

本年度の応募も12月12日まで受付中です。

お申し込みはこちらまで。 http://www.ioi-jp.org

カードゲームで「2進数」にトライ

![]() 5枚のカードは、どのような法則で並んでいるのでしょうか?

5枚のカードは、どのような法則で並んでいるのでしょうか?

![]() 左のカードの点の数が、右のカードの点の数の2倍になっています。これが2進数における基本の法則となります。

左のカードの点の数が、右のカードの点の数の2倍になっています。これが2進数における基本の法則となります。

![]() 次のカードが表している数はいくつでしょうか?

次のカードが表している数はいくつでしょうか?

![]() 9(カードの点の数の合計)

9(カードの点の数の合計)

2進数ではカードの裏を「0」、表を「1」と表します。上記の9という数字は、2進数で表すと「01001」となります。例えば16という数字は、2進数で表すと「10000」となります。

もっと詳しく知りたい方はコチラ!

http://jp.fujitsu.com/about/kids/computerscience

夏休みまっさかりのある日、台東区立浅草小学校にたくさんの実験キットをのせた化学実験カーが到着し、こども向けの実験教室が開催されました。実験カーは、2010年に東京で開かれる国際化学オリンピックをより多くの方に知ってもらうため、今後2年間にわたって全国を巡り、広く化学の魅力を発信していく予定です。

当日は保護者と一緒に参加した小学生を中心に60組以上が集まり、バリエーションに富んだ7つの実験テーマの中から4つを体験することができました。

テレビゲームでは味わえない、“見て”“触れて”“嗅いで”といった五感をフルに使った実験の数々に、こどもたちは夢中になって取り組んでいました。「実験を“おもしろい”と思った気持ちを忘れずに、そのまま理科離れをしないで大学や社会に出ても化学とのつながりを持ち続けてほしいですね」と語るのは、化学オリンピック日本委員会の本間敬之早稲田大学教授。「目指せ、化学界のイチロー、松坂!」と、こどもたちにエールを送ります。