2009年2月12日は、チャールズ・ダーウィン生誕200年。

Vol2では、ダーウィンのもうひとつの進化論として提唱されている「性淘汰」について紹介しています。

2006年の全国生物学コンテスト「生物チャレンジ」で出題された問題、進化論の第一人者である長谷川眞理子先生のインタビュー、 今年、つくば(茨城県)にて開催される国際生物学オリンピックの日本代表選手の紹介など、生物学関連の記事が満載です。

それでは、2006年の生物チャレンジで出題された「性淘汰」についての問題を見てみましょう。

過去問題を見てみよう

ダーウィンが提唱したもう一つの進化論・性淘汰

雌の選り好みによって雄が進化するする現象を「異性間淘汰」といいます。これは進化論でも有名なダーウィンが提唱した学説です。2006年全国生物学コンテスト 生物チャレンジの1次試験問題では、「異性間淘汰」に関する問題が出題されました。

生物チャレンジ2006 一次試験問題(一部改変)

動物の雌雄には大きさや形態・色彩などの点で性差が存在することが多い・例えば、ゴリラでは雄の平均体重はメスの約1.8倍であり、シカやカブトムシは雄にのみ角がみられる・また、クジャクなどの鳥類では雄が派手な色彩をもつことが多い。

アフリカの草原に住むコクホウクジャクという鳥の雄は、雌よりはるかに長い尾羽が発達する。コクホウクジャクの雄は縄張りをもち、そこへ訪れる雌に尾羽をなびかせて求愛する。雌はいくつかの縄張りを訪れ、その中から配偶者を選ぶと、その縄張り内で巣をつくり繁殖する。この鳥の雄が長い尾羽をもつように進化してきた理由を調べるために、右記の実験が行われた。

【実験方法】

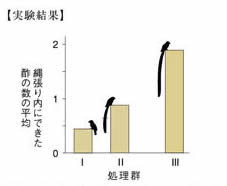

繁殖期において縄張り内の繁殖巣の数がほぼ等しい27羽の雄を捕獲し、それらを任意に3つのグループに分け、以下に示すような処理を行った。

Ⅰ.尾羽を真ん中で切り取り、極端に尾羽を短くした。

Ⅱ.尾羽を真ん中で切り取った後、すぐに接着剤で貼り戻した。

Ⅲ.Ⅰのグループで切り取った尾羽を接着剤で継ぎ足し、極端に尾を長くした。

これらの3つのタイプの雄をものと縄張りに戻した後、各雄の縄張り内にできた雌による繁殖巣の数を調べた。

【実験結果】

Andersson. M. Female choice selects for extreme tail length in a widowbird. Nature 299 : p818-820(1982)より

問1

下線部に示されるような精査が生じる原因について適切なものを2つ選べ。

- (1)雄どうしは雌の獲得をめぐって激しく競争する。

- (2)雌どうしは雄の獲得をめぐって激しく競争する。

- (3)雌は配偶者を選り好みする。

- (4)雄は配偶者を選り好みする。

問2

- 以上の実験結果から言えることとして、次のうち適切なものを2つ選べ。

- (1)尾羽を切り取る際に加わるダメージは配偶者獲得に際してマイナス効果を及ぼす。

- (2)雄の縄張り内の繫殖巣の数は、尾の短い雄では減少し、尾の長い雄では増加した。

- (3)尾の長い雄は、生存上有利なので雌に好まれる。

- (4)雌は雄の尾の長さを基準にして配偶者を選んでいる。

![]()

解説

より多くの子孫を残すための進化、それが性淘汰

尾の長さが人気の決め手

問題文で登場したコクホウジャクは、スズメを少し大きくしたくらいの鳥です。繁殖期になると雄は尾羽の一部を伸ばし、その長さは体長の4倍の50cmになることもあります。一方、雌の尾羽は7cmほどしかなく、体の色も地味な茶色をしています。このように、同じ種でも雄と雌の体の作りが大きく異なることを性的二形といいます。

クジャクの雄の華やかな羽、ゴリラの性差による体格差、シカやカブトムシの雄にだけ生える角などがそれにあたります。コクホウジャクの雄は尾羽を伸ばすだけでなく、それをなびかせながら縄張りの上を低く飛び回り、求愛します。この行動をきっかけに、雌は配偶行動を起こします。このように一連の行動を引き起こす特定の刺激を信号刺激(鍵刺激)といい、その多くは本能として生まれながらに備わっています。

実験結果の棒グラフを見ると、尾羽の長い雄ほど多くの巣を獲得し、短い雄ほど巣の数が少ないことがわかります。つまり、尾の長い雄ほど雌から人気があり、より多くのこどもを残すことができたのです。このことから、雌が雄の形質のひとつに着目し、それを基準に配偶相手を選んでいることが実証されました。このように、雌がより著しい形質を持った雄を好むことでその形質が一層進化する現象を「異性間淘汰」といいます。※一部では、タツノオトシゴやモルモンコオロギのように、雄が雌を選り好みする種も存在します。

より多くの子孫を進化・性淘汰

雌による選り好みの他、雄同士が雌をめぐって競争する場面も自然界では多く見られます。前述したゴリラの体格差、シカやカブトムシの角などに見られるように、繁殖競争を通じて体が大きくなったり、武器となる形質が発達したりする現象を「同性間淘汰」といいます。「同性間淘汰」と「異性間淘汰」は、繁殖に有利な形質を進化させる現象として《性淘汰》という学説にまとめられました。提唱したのはイギリスの博物学者、チャールズ・ダーウィンです。

ダーウィンは自著『種の起源』で進化論を展開したことでも有名です。彼は進化論の骨子として《自然淘汰》という学説も提唱しました。《自然淘汰》とは、生物が生存に有利な形質を進化させる現象をいいます。例えばグッピーの雄の場合、《性淘汰》を通して獲得した美しい色や大きな尾びれは繁殖では有利に働きますが、《自然淘汰》の点から見ると敵から見つかりやすくなり、生存上のリスクを負うことになります。このことから、両者のつり合いが取れる範囲内で生物の進化が起こっていると考えられます。

INTERVIEW

進化論のいま、これから。

日本における進化論の第一人者である長谷川 眞理子先生に、この分野に興味を持ったきっかけから進化論の今後の展望まで、お話を伺いました。

総合研究大学院大学教授

葉山高等研究センター

理学博士 長谷川眞理子氏

“ドリトル先生の世界”を追求する道へ

私がこの道に進むきっかけとなったのは、大学2年生の時に受けた菅原 浩先生の講義でした。動物学の先生で、定年退職を迎えた最後の講義で動物の行動と進化についてのお話をしてくださったのです。ミツバチの太陽コンパスの話や鳥のヒナの刷り込みの話など、身近な動物の行動に秘められた進化のメカニズムを初めて知り、「絶対にこの研究をしたい!」とすっかり虜になりました。幼い頃に大好きで擦り切れるほど読んだ本『ドリトル先生シリーズ』のように、たくさんの魅力的な動物が登場する世界がそこにはあったのです。

進化とは、世代を経て生物が変化することです。進化が起こる原因は3通りあり、ひとつは日本人の遺伝学者・木村 資生先生が提唱した中立説。小さな集団において、ある性質がまったくの偶然で世代を経て広がっていく現象をいいます。もうひとつがダーウィンの提唱した自然淘汰の理論。集団において異なる性質が混在する場合、より高い生存率と繁殖率で環境に適応した性質が世代を経て広がっていく現象をいいます。最後のひとつが性淘汰の理論で、こちらもダーウィンが提唱した学説であり、繁殖に有利な性質が世代を経るごとに顕著になる現象をいいます。自然淘汰が地理などの物理的環境によって起こるのに対し、性淘汰は雄と雌の関係という社会的な環境によって起こるのが特徴です。

近年は性淘汰における異性間淘汰の研究が盛んに行われています。コクホウジャクの尾の長さに関する実験をはじめ、グッピーなどはオレンジ色の部分が多い雄ほど雌に好まれ、男性ホルモンも多いという実験結果が報告されています。

グッピーの雄

見て経験することは、世界を知る原点

1900年以降、遺伝学の急激な進歩によってそれまで推測でしかなかったことが実際に研究できるようになりました。いずれ、ゲノム情報から得た大量のデータによる進化の再現も可能になることでしょう。しかし、ミクロのレベルで研究が進む一方で、マクロのレベルとなる生き物が持つ様々な特徴、いわゆる表現型がどうして現れてくるのか、そのプロセスはまだほとんどわかっていません。さらにひとつの種だったものがどのように2つの種にわかれ、これほどまでに多様な生物が存在するようになったのかも、わからないことばかりです。物理的な隔離以外に、同じ場所でも雌の選り好みによって種の分化が起こり得るかどうかは、いま大いに論争されているテーマのひとつです。

理科離れが叫ばれて久しい現代ですが、理科に限らず勉強は本来、様々なものに驚き、不思議に思い、感動する気持ちから始まるものなのだと思います。だからこそ発見の宝庫である野山の自然の中でこどもが遊ぶ機会が少なくなっていることが残念でなりません。見て、経験することは、世界を知る原点なんです。だから学校の中だけでも、こどもたちが様々なものに自由に触れて遊べる環境をできるだけ整えてあげてほしいと思いますね。

目指せ!科学のアスリート 国際科学オリンピックシンポジウム

日本で開催される2009年国際生物学オリンピックと2010年国際化学オリンピックを国民的な運動として支え盛り上げていけるよう、第3回目のシンポジウムが日本科学未来館で開催されました。当日はたくさんの生徒や保護者が集まり、「才能を育てる」をテーマとした講演に熱心に聞き入る様子が見られました。未来のオリンピック候補生がまた新たに誕生したようです。

「持って生まれたサイエンスの才能の喚起」

日本科学オリンピック推進委員会会長

ノーベル物理学賞受賞者 江崎玲於奈氏

人生とは、自分が主役を演ずるドラマ

みなさんの将来を決める究極の問いかけとして、次の2つのフレーズを覚えておいてほしいと思います。「わが人生、何をなすべきか-What should I do with my life?」「自分は何を得意とし、どんな才能を持って生まれたか-What am I best at?」。これらの答えを得ることに教育を受ける目的があると私は考えます。人間はひとりひとりが固有の遺伝子を持つ、いわばカスタム・メード。それぞれに持って生まれた才能があり、それを見つけて育てることが教育の本質となります。さらに、民主主義の原則に従い、自分の将来は自分で決めるという姿勢を身につけることが大切です。自分の特性を最大限に活かす人生の“シナリオ”を、自らの手で創るのです。人生とは所詮、自分が主役を演ずるドラマなのです。

東京大空襲の翌朝も行われた東大の授業

私自身、学生時代は日中戦争と太平洋戦争を経験し、死と破壊が身近な追い詰められた環境の中で何に優先順位をおいて生きるかを必死に問い詰めました。先に述べた2つの問いかけを無意識のうちに自分の中で繰り返していたのです。偽りの情報がまん延していた当時、私は客観的で普遍的な知識を渇望していました。私にとって科学は「おもしろい」といった類のものではなく、「真実を伝える本物の知識」として強く惹かれたのです。1945年3月10日の未明には東京大空襲を経験し、幸い命に別状はありませんでしたが下宿から焼きだされ、東京下町は一晩で壊滅。死者10万人、罹災者100万人という未曾有の被害を受けました。しかしその日の朝8時、学ぶことに最大の価値を置く東京帝国大学の25番教室では、いつもと少しも変わらずに講義が行われたのです。私は必死になってノートを取り、物理学の世界に没頭しました。そして、東京帝国大学アカデミズムの存在を実感するとともに、サイエンスの心を身につけることができたのです。

個人の創造力が国を繁栄させる力になる

科学オリンピックに主に参加するのは、心身ともに最も著しい成長期を迎える年代の中学生や高校生です。彼らは自我に目覚め、人生のシナリオを書く衝動に駆られることでしょう。この重要な時期に才能を見出し育み、さらにそれを最大限に発揮できるシナリオを書く創造力を身につけていくのです。そうやって日本人が自分の才能を最大限に活かせるようになれば、日本の繁栄にもつながることと期待しています。

「才能をどう伸ばすか」

日本科学オリンピック推進委員会メンバー

日本学術会議会長 金沢一郎氏

年齢別に段階的に学ぶ

才能を伸ばすためのポイントをいくつかお話ししたいと思います。まず、こどもが小学校を卒業するまでに学ぶべきものを見てみると、3歳まではこどもの要求を周囲の人間が認め、反応することによって得られる安心感と信頼感、6歳までは欲求を抑制することと最低限の作法を身につけること、そして12歳までは社会に適応する力(公共性)と社会に貢献する力(社会力)を身につけることがあげられます。そして、憲法にも保障されているように、教育とは誰もが等しく受ける権利を持つものであり、能力を発見されたり発揮したりするチャンスも平等にあるべきものです。

「出る杭」をどう見つけ、育てるか

親や教師は、こどもが「無視」や「差別」をされたと受け取るような言動をしないように気をつけなければなりません。無視は大きな苦痛であり、大切な教育行為である叱ることも、その内容がこどもにとって納得できるものでなければ差別を受けたと捉えられかねないのです。ほめる場合も同じで、他のこどもが納得しなければ「えこひいき」と受け取られかねません。いま注目したいキーワードは、「出る杭」。いい意味で、頭角を現した才能をいかに見つけ、育てるか。科学オリンピックもその一環となりますので、是非多くの方に参加していただきたいと思います。

今年7月に日本で初めて開催される国際生物学オリンピックの日本代表4名が決定し、記者発表会が行われました。約60カ国の高校生が参加し、生物学に関する理論問題や実験で成績を競います。日本代表は応募者2,482名の中から3回の選考試験を経て選出されました。これまでの日本の成績は前大会の銀3、銅1が最高。日本初となる金メダルの獲得が期待されます。代表の4名は次のように大会への意気込みを語ってくれました。

大月亮太さん(千葉・県立船橋高2年)は「2度目の挑戦で1年間頑張ってきたので、代表に選ばれたのが信じられないくらい嬉しい」。中山敦仁さん(兵庫・灘高1年)は「世界中のすごい高校生たちが真剣負する場に参加できることが夢のよう」。谷中綾子さん(東京・桜蔭高1年)は「共通の想いを持った各国の選手たちと熱く語り合いたい」。山川眞以さん(東京・桜蔭高2年)は「大会までにやるべきことはやり、貴重な経験を楽しみたい」。国際生物学オリンピックは、生徒の生物学への関心を高め才能を伸ばし、国際交流の場を提供することを目勝的に毎年開催されています。また、各国が生物学教育の情報交換をする機会ともなっています。20回目の節目となる今大会は、茨城県つくば市で7月12日~19日の8日間にわたって開催されます。科学オリンピックだよりでは、今後も日本代表の動向をレポートしていきます。