国際科学オリンピックの過去問題等を教材にした教員研修が、1月24日埼玉県総合教育センターで実施されました。 (主催:埼玉県教育委員会、協力:国立研究開発法人科学技術振興機構、日本の化学の未来を考える会、国際生物学オリンピック日本委員会(JBO)、特定非営利活動法人情報オリンピック日本委員会)県内の13の高校から参加した化学・生物・情報の教員が、日曜日の1日講義と実習に取り組みました。

国際科学オリンピックでは、どの教科も日本の指導要領の範囲を超えた課題が出されますが、特別に高度なものばかりではなく、世界的教育水準からすれば高校生で学ぶべきとみなされる事柄も多く含まれています。 代表生徒たちは、特別訓練などで課題解決力をつけていきますが、その効果を授業や科学系部活動指導で応用できるようにと、埼玉県教育委員会では2011年度より毎年この教員研修を実施しています。

生物学コース

生物学コースでは、JBO教育支援部会主査の石井先生により、国際生物学オリンピックの紹介と、金メダリストを輩出した自らの指導経験を基に、 切片作成、顕微鏡を用いた細胞観察とスケッチを中心とした研修が実施されました。受講者は、カミソリで切り取った椿の葉の表皮細胞を光学顕微鏡で観察し、孔辺細胞のスケッチに取り組みました。一見すると容易な作業のようですが、 表皮細胞を切り取る際には葉を3枚ほど重ねて怪我を防止するとか、顕微鏡の微動調整を怠らない、スケッチは細い線で描くなど、細部にわたって実践的なアドバイスがなされていました。

椿の葉をカミソリで切り取る

表皮細胞を光学顕微鏡で観察

孔辺細胞のスケッチ

化学コース

化学コースの課題は、2015年のアゼルバイジャン大会の準備問題であった「錯体の生成を利用した金属の定量」実験でした。 錯体とは金属イオンとそれに結合した配位子の複合体を指し、非常に多くの種類が存在します。 高校化学の教科書には、「錯イオン」としてごく限られたものが登場するだけですが、遷移金属錯体には色彩の鮮やかなものが多いので、美しい色への興味をきっかけに、生徒が化学への関心をもつことも多いようです。 日本の高校化学のレベル向上を目指す「日本の化学の未来を考える会」のメンバーであり、化学オリンピック代表生徒の指導・引率を長年担当する埼玉大学の永澤名誉教授、芝浦工業大学の中村教授、東京農工大学の米澤教授の丁寧な指導・解説によって、長時間の実験でしたが、受講者全員が集中し、結果を導き出していました。

色彩鮮やかな遷移金属錯体の実験中

情報コース

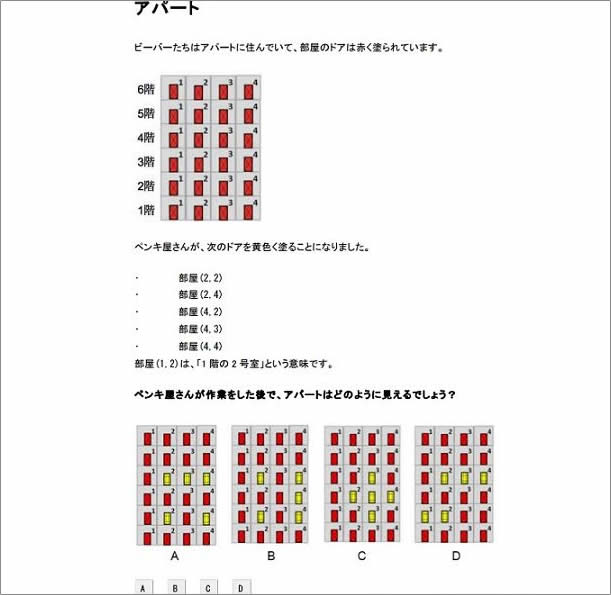

情報の研修では、情報教育の現状やあり方について、文部科学省教育課程部会 第1回情報ワーキンググループの資料 を基にした概要の説明から始まり、情報の科学的な理解をテーマに研修が進行されました。情報オリンピックで求められるのはプログラミングの力だけでは無く、①問題を論理的に分析する能力、②分析結果に基づき、効率の良いアルゴリズムを設計・解析する能力、 ③設計したアルゴリズムを実装・テストする能力です。情報オリンピックの国内予選では使用言語の制約はありませんが、本戦での言語はC/C++、OSはLinuxの使用が定められています。この日の研修では、 コンピュータを使わずに情報科学を教えるための学習法( Computer Science Unplugged )や子ども向けビジュアルプログラミング言語の Scratch 、教育用に設計されたオブジェクト指向型プログラミング言語の ドリトル の紹介、コンピュータサイエンスの基礎を確かめることを目的に実施されている ビーバーコンテスト の課題解法など、多岐にわたる研修項目が実施されました。 講師は電気通信大学の西野哲朗教授でしたが、近年のスマートフォンの普及で、同大学でもコンピュータのキーボードに不慣れな学生が多いことを憂慮していて、 児童にもコンピュータを使わせ情報科学への動機付けをする状況設定が必要と考えているという話には、受講者全員深く頷いていました。

ビーバーコンテストの課題例

この研修会は今回で5回目となりますが、 同県から科学コンテストに挑戦する生徒数は、 研修開始以前に比べほぼ倍増し、熱心な受講者と指導者の情報交換の場としても定着した感があります。

国際科学オリンピックは、2016年8月の国際地学オリンピック三重大会を皮切りに、 2018年情報、2020年生物学、2021年化学、2022年物理と国際大会の日本開催が続きます。この種の教員向け研修会は、生徒たちの背中を押して頂ける先生方の一助になればと今後も継続する予定です。