2016年8月に三重県で開かれる国際地学オリンピックを皮切りに、5教科の国際大会(18年・情報、20年・生物学、21年・化学、22年・物理)が日本で開催されます。科学オリンピックへの関心が高まる中、JST主催の「サイエンスアゴラ2015」(11月13日?15日)では、「科学オリンピックに集え!若きヒーロー・ヒロインたち」と題したトークセッションが行われ、秋山仁・東京理科大学教授と国際大会のメダリストたちが、大会参加を目指す生徒たちにエールを送りました。

「才能教育」に大きな役割を果たす国際大会

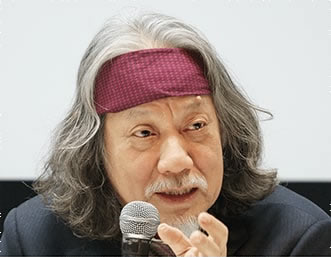

セッション冒頭で基調講演をした秋山教授は、「優れた才能を持つ生徒を発掘して能力を伸ばすための場としても、科学オリンピックは大きな役割を果たす」と、国際大会を日本で開催する意義を強調しました。

また、来場した多くの生徒たちに対しては、「才能は持って生まれたものである以上に、努力と共に後からついてくるもの。興味関心や知的好奇心など努力を支える原動力を持ち、新しいことにチャレンジできる意欲があることは、『才能の予備軍』と言える」と激励。 「科学オリンピックは、努力の後に喜びがあることを実体験できる素晴らしい機会。必ずいいことがあるので、ぜひ挑戦してほしい」と呼びかけました。

秋山 仁さん/東京理科大学教授

世界の舞台だからこを得られる経験がある

後半は、国際大会の日本代表経験者らを加えたパネルディスカッションが行われました。

世界の舞台で得られる経験の価値について、国際数学オリンピック代表の中島さち子さん(ジャズピアニスト)は、 「この問題にはこんな解き方もあると、海外の代表生徒たちと夜中まで議論したことが思い出に残っています。 さまざまな人と出会い、多様な発想や夢を知ることが刺激になります」と語りました。

中島 さち子さん/国際数学オリンピック代表

国際化学オリンピック代表の廣井卓思さん(東京大学大学院助教)は、「化学は暗記科目と思われがちですが、 『なぜそうなるのか』が理解できれば見方が変わるはず。高校の授業では学べない『なぜ』が、オリンピックの問題に取り組むことで見えてくる」 と、化学の面白さに触れる機会としての重要性を訴えました。

廣井 卓思さん/国際化学オリンピック代表

「各国代表の混成チームで地質調査とプレゼンテーションをしたことが良い経験になりました」と振り返るのは、国際地学オリンピック代表の渡辺翠さん(東京大学教養学部2年)。

「コミュニケーションに対する考え方や、そのツールとなる英語の学び方への意識を変えるきっかけになった」と話しました。

渡辺 翠さん/国際地学オリンピック代表

日本開催を科学教育の充実のきっかけに

来年以降の国際大会の日本開催を機に、科学オリンピックに挑戦する生徒が増えることが予想されます。

世界の舞台を目指すための準備や「努力」の方法についてパネリストは、「短距離の全力疾走を繰り返す人より、 一定の速度で走り続ける人のほうがずっと遠くまで行ける。毎日コンスタントに勉強をする習慣をつけることがポイント」(廣井さん)、

「まずは、いま興味のある分野を突き詰めていく楽しさを味わってほしい。科学は多分野がつながっていることがわかってくると、興味の対象も広がると思う」(渡辺さん)、 「結果よりも過程で得られるものに価値があり、失敗から学べることも多い。努力の過程で見える『自分だけの景色』を大切にしながら取り組んでほしい」(中島さん)とアドバイスしました。

一方で秋山教授は、自身の研究生活を振り返りながら、「努力がすぐに報われるほど科学の世界は簡単ではない」と指摘。「それでも追究する意欲があれば、たとえ時間はかかっても成果は出る。 どの分野でも、あなたにしかできないことが必ずあるので、それを見つけるためにも努力を続けることが大切」と強調しました。

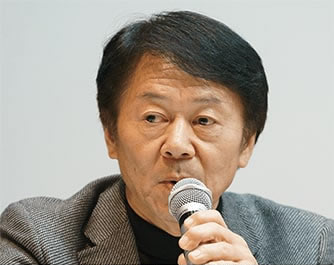

また、産業界を代表して出席したトヨタ自動車株式会社の高原勇氏は、技術者としてフランクフルトやデトロイトなど世界各地で多種多様な人々と働いた経験を紹介し、 「科学オリンピックは、若い時期に世界を知ることができる貴重な機会なので、積極的に活用してほしい」と参加を呼びかけました。

高原 勇さん/トヨタ自動車株式会社

ファシリテータを務めた内田史彦・筑波大学教授(JST国際科学技術コンテスト支援推進委員会委員)は、 「経験者が語る言葉は皆さんが国際大会へチャレンジする上でも役に立つ」と参加した生徒たちにエールを送ると共に、 「産官学の連携をさらに深めて科学教育の充実を図り、世界に挑戦する生徒を国全体で応援する体制づくりが重要。 国際大会の日本開催が、科学教育への国民的関心を高めるきっかけになれば」と期待感を示しました。

内田 史彦さん/筑波大学教授

セッションのまとめであいさつした、文部科学省科学技術・学術政策局の柿田恭良・人材政策課長は、 「来年以降の日本開催に向けて、代表生徒の皆さんが十分な力を発揮できるよう、文部科学省としても事前準備などの取り組みをしっかり支援していきたい」と表明。 また科学系人材の育成策では、「将来の研究職や技術職へとつながる、大学や大学院段階の環境整備にもさらに力を入れていく」とし、 「国際科学オリンピックへのチャレンジから、科学の道へ大きな夢と安心感を持って歩き出してほしい」と来場した生徒たちに呼びかけました。

科学や数学の得意分野で活躍し、世界中の仲間と出会える場として、 国際科学オリンピックへの中高生たちの関心が高まってきています。教育関係者にとっても、各国の科学教育の現状を知ることができる貴重な機会になります。2016年からスタートする7年間が、挑戦する生徒たちと日本の科学教育にとって実り多い期間になるよう、国際大会開催を社会全体で推進していきましょう。

トークセッションの様子