発表①

- 発表者:早稲田大学 文化構想学部 谷辺哲史講師

- 発表テーマ:「ヒト-動物キメラ化技術への市民の許容度調査-脳と他の器官との比較-」

発表②

- 発表者:一橋大学 森有礼高等教育国際流動化機構グローバル・オンライン教育センター 深澤一弘講師(東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院 研究員)

- 発表テーマ:「日本における魚類養殖業の拡大とその受容過程-細胞農業技術の社会的影響に対する示唆-」

2024年3月27日、JST RISTEX「ゲノム倫理」研究会 若手研究者研究発表会が開催された。当日は22名が参加し、2名の若手研究者の研究に聞き入った。

発表者は、早稲田大学 文化構想学部 谷辺哲史講師と、一橋大学 森有礼高等教育国際流動化機構グローバル・オンライン教育センター 深澤一弘講師で、いずれもJST RISTEX「科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)への包括的実践研究開発プログラム」(RInCA:Responsible Innovation with Conscience and Agility)における研究成果を発表した。谷辺講師は「ヒト脳改変の未来に向けた実験倫理学的ELSI研究方法論の開発」プロジェクト(代表:筑波大学 人文社会系 太田紘史准教授)、深澤講師は「持続可能社会に向けた細胞農業技術のELSI/RRIの検討」プロジェクト(代表:弘前大学 人文社会科学部 日比野愛子教授)に参加する研究者。進行は、研究会メンバーの日比野教授が務めた。

発表①

谷辺哲史 先生(早稲田大学 文化構想学部 講師)

「ヒト-動物キメラ化技術への市民の許容度調査-脳と他の器官との比較-」の発表

背景 異種間キメラ作製技術の発展と一般市民の受容度

谷辺講師は、まず、ヒトと動物の異種間キメラ作製技術である胚盤胞補完法について説明した。これは、動物の初期胚を遺伝子操作し、特定の器官が形成できなくなるようにした上で、ヒトの多能性幹細胞を動物の胚に移植することで、欠損した器官がヒト細胞によって形成されるという技術である。現在、ヒト-動物キメラは臓器移植用に臓器の安定供給を目指して研究されているほか、ヒトの疾患モデルとして医学・創薬研究に使うことが想定されている。

ヒトと動物の異種間キメラは、脳、配偶子(卵子・精子)、容姿の3つのヒト化が倫理的な争点になるという説(澤井、2021年)、また、一般市民の意識調査では、脳や配偶子のヒト化には他の器官のヒト化と比べて否定的な態度が見られること(澤井、2017年)が紹介された。

一方で、RInCA太田プロジェクトにおける最近の研究では、脳のヒト化による心の機能の変化に対する一般市民の態度は、脳の部位やそこに関連する機能による違いはないことも説明された(下記論文)。この研究では、一般市民は脳を他の器官に比べて特別視しているかを調べる必要があることが課題として浮かび上がったという。

Tetsushi Tanibe, Takumi Watanabe, Mineki Oguchi, Kazuki Iijima & Koji Ota, "The Psychological Process Underlying Attitudes Toward Human-Animal Chimeric Brain Research: An Empirical Investigation", Neuroethics, Volume 17, article number 15, (2024)

https://link.springer.com/article/10.1007/s12152-024-09552-7

キメラ作製への許容度やヒト化する器官による受容性の違いを調査

谷辺講師らは、新たに、一般市民のヒト-動物キメラ化技術の受容度の調査を設計。その目的は、社会受容性(市民はキメラ作製を許容しているか、ヒト化する器官によって受容性は変わるか)と倫理判断の規定因(倫理的な懸念が生じるとすれば、その背後にどのような心理過程があるか、人々の判断は「人間中心アプローチ」「能力アプローチ」で説明できるか)を知ることである。

「人間中心アプローチ」「能力アプローチ」とは倫理的な懸念の2つの論拠を示している。この研究では、「人間中心アプローチ」は、細胞を移植することでヒトと動物の境界が曖昧になり、社会が混乱するという懸念、「能力アプローチ」は、キメラ動物が人間と同等の能力を持てば、(種とは関係なく)人間と同等の道徳的配慮が求められるという懸念である。

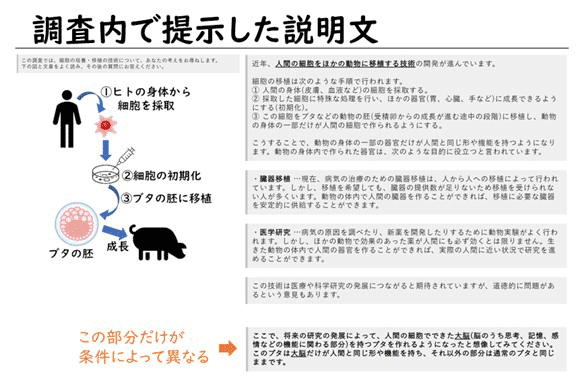

調査方法は、ウェブ調査のパネル登録者560名(男女各280名、20~69歳)へのアンケートである(2023年1月実施)。回答者はヒト-動物キメラ化技術に関する説明文を読んだ後、キメラ動物に対する認識や、キメラ化技術に対する受容度の質問に回答した。なお、説明文の内容は、ヒト化する器官(大脳、精巣、卵巣など)が異なる8つのパターンがあり、回答者ごとにいずれか1パターンの内容が無作為に表示された(図1、図2)。

図1

図2

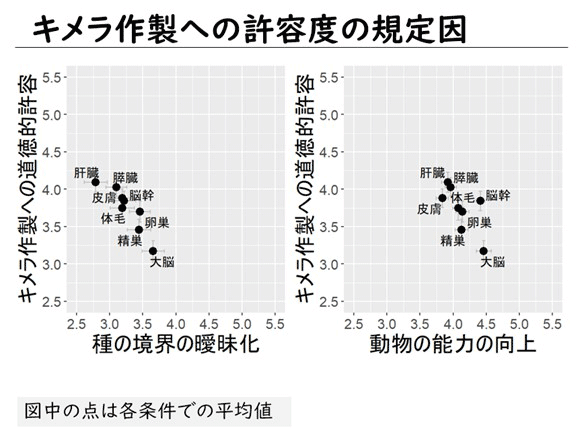

その結果、「ヒト-動物キメラ作製」に対する受容度はおおむね中程度からやや否定的な反応となり、中でも大脳、精巣、卵巣のヒト化は許容度が低かった。同じ脳でも脳幹はさほど否定的な反応が見られなかった(図3)。

図3

また、判断の過程を統計的に分析すると、キメラ化によって「人間と動物の境界が曖昧になる」と認識される器官ほど、キメラ化を許容できないと判断される傾向があった(図4)。

図4

谷辺講師は、この調査のサンプルの代表性には課題があると話し、「この調査結果は倫理的な議論への答えではなく、一般市民の直観を研究者も共有したうえでのより詳細な議論が必要」と強調した。また、キメラ化は一律に規制するものではないという考えに基づいた規制づくりがあり得るとし、「この調査が専門家と市民のコミュニケーションの糸口になることも期待している」と締めくくった。

研究会メンバーからの質疑応答(敬称略)

四ノ宮成祥(防衛医科大学校 学校長):卵巣と精巣では精巣の方が許容度が低く見えるが、どこに起因しているか。

谷辺:分析の結果、卵巣と精巣の差には有意差がなかった。

四ノ宮:ヒト化した配偶子で生殖行為を行った場合、ヒトが生まれるという話になると考え方が大きく変わるはず。

谷辺:それは新しい問題ではあるが、今回はヒト化する器官の違い以外の要素まで考えると調査の内容が複雑になりすぎるので取り上げていない。実際にガイドライン等の内容を議論する際には、生殖器官を作ることと、配偶子で生殖を行うことは別の問題として議論されるだろう。

四ノ宮:回答者の宗教観の調査は?

谷辺:今回は日本だけで調査したので、調べていない。ほかの国際調査では毎回日本人の宗教性が低く、日本だけで調査すると回答が低い値に集中して分析に使いづらい。

田中幹人(早稲田大学 政治経済学術院 教授):日本人は「宗教的」と尋ねると反応しないが「信心深いほうか」「験を担ぐほうか」などと尋ねると割と反応する。

参考:私達が先日「あなたの信心深さについて教えてください。」と尋ねたところ、中程度が33%、深い15%、かなり深い5%、さらに興味深いことに若い人が高め。

谷辺:日本人が宗教性が低いというのは不正確で、英語圏の国際調査を翻訳すると拾いきれないタイプの宗教性があり、それを調査していかないといけないと思っている。

信原幸弘(東京大学 名誉教授):結果は中間的な許容度というより、どのような態度を取っていいかわからないということではないか。

谷辺:おっしゃる通りで、短い文章を読んで答えるのは難しいであろうという感覚はある。漫画や動画などでわかりやすくする工夫も必要だろう。ただし、実際にまだ行われていないものに対する規制を考えていかなければならないし、実際に行われるようになったときにも一般の人はそれを見ることはできず、メディアからの情報などで態度を形成することになる。十分な理解がない状態での回答も調べる意味はあると思う。

発表②

深澤一弘 先生(一橋大学 森有礼高等教育国際流動化機構グローバル・オンライン教育センター 講師、東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院 研究員)

「日本における魚類養殖業の拡大とその受容過程-細胞農業技術の社会的影響に対する示唆-」

培養肉と類似点がある魚類養殖の社会受容の過程を文献で調べる

深澤講師は、RInCA日比野プロジェクトのメンバーとして、培養肉の社会受容を研究している。

畜産には温室効果ガスの排出、動物の福祉など問題があり、その解決策の1つとして培養肉に注目が集まっている。ただ、「日本は培養肉の技術開発が盛んで、経済規模が大きいにもかかわらず、培養肉の社会受容に関する研究は欧米や中国などに偏り、日本での研究が少ない」と深澤講師は指摘し、それがこの研究を計画する背景になったと話した。

そして“培養肉が市場に流通していく過程では、日本社会の諸アクターに対し、どのような影響が生じるか?”というテーマを設定。培養肉と類似点が見られる魚類養殖の社会受容をアクター別に見ることで、培養肉の社会受容に示唆があると考えたという。また、アンケート調査やインタビューといった研究手法ではなく、歴史的な出来事を遡る過程追跡による類似事例研究という手法を採用している。受容の過程においては、消費者の反応・利害対立・価格低下・差別化という4つの要素に注目した。

深澤講師らは、まず、消費者の反応を知るために、複数の新聞記事データベース*を用いて、“養殖”を含む記事を検索した。結果は下記の通り。

*:

朝日新聞聞蔵(1879~1985年、計700件の見出しを確認)

日経テレコン(1949~1985年、計2834件の見出しを確認)

ヨミダス歴史館(読売新聞)(1985年以前、計1455件の見出しを確認)

1950年以降に盛んになった魚類養殖は、食料生産における新しい技術であったにもかかわらず、いずれのデータベースでも、消費者による養殖技術への嫌悪感に関する記事は確認されなかった。また、消費者からの強い反発も見られなかった。ただ、農水省によれば、味と安全性に関するネガティブイメージが定着していたと報告されている。

利害対立に関しては、新規の生産者(魚類養殖業者)と既存の生産者(漁船漁業従事者)の間で、長崎県対馬での稚魚を巡る対立、仙台湾での魚類養殖業者間での餌の捕獲法を巡る対立があったことが明らかになった。

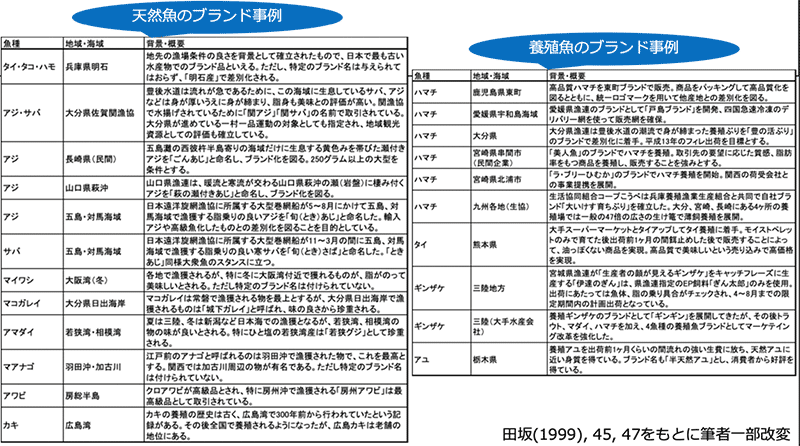

また、価格については、魚類養殖が開始された当初の1950年代、1960年代は養殖魚の価格が高く、業界は比較的順調に拡大していったが、1980年代半ば以降、価格が下がっていた。深澤講師は「これは市場を獲得した証だと指摘する先行研究もある」と説明した。現在は、旬の時期は天然魚が高価で、それ以外の時期は養殖魚の方が高価と、市場で価格の点ですみ分けがされており(図1)、さらに天然魚と養殖魚とも品質の良さなどによる差別化が進み、ブランディングが行われていることもわかった(図2)。

図1

図2

このような魚類養殖の歴史を踏まえ、深澤講師は「養殖業における稚魚をめぐる対立と同様、培養肉の生産では、培養する細胞の採取と畜産で用いる精液の採取や雌牛の選別で競合する可能性があり得る。培養肉の場合、同じ牛が両方の役割を果たすことが可能であるかもしれない」と述べた。また、今後の培養肉がどのような特徴を持ち、得意な用途、不得意な用途があるのかによって、市場での既存の肉とのすみ分けができるかどうかが決まり、培養肉も養殖魚の場合と同様にブランド化へ進む可能性があることも説明した。

さらに、今回の研究の課題として、先行研究で指摘されている培養肉の“不自然さ”への違和感は養殖魚に比べると根強く、この点が検討できていないこと、また、培養肉の社会受容には、魚類養殖の拡大期にはなかった情報通信技術の発達による誤情報・偽情報の流布の影響があり得る点を検討できないという限界があることを挙げ、発表を終えた。

研究会メンバーからの質疑応答(敬称略)

四ノ宮培養肉には畜産の肉とは異なる新たな付加価値、食べ物の新たな領域にチャレンジしようというような考え方はあるのか。

深澤:既存の牛肉は味の良さや栄養を追求している。培養肉はそれを短縮したプロセスでできる可能性がある。例えば、元から焼けた肉の色をしている培養肉が開発されており、調理のプロセスを必要と考えるか、それを短縮できると考えるかなどで培養肉の付加価値の捉え方は変わってくる。

四ノ宮:培養肉には、殺生しなくて済むというメリットがある。ほかに、食べるのが面倒、手っ取り早く栄養だけ摂りたいというニーズに対してメリットを広げようという考えはあるか。

深澤:殺生しなくて済むのは重要なポイント。培養肉は新しい製品なので、殺生なのかどうかの判断、例えば細胞を培養しているだけで牛は殺していないといった判断は個人に委ねられる。海外企業ではそれで市場を広げている。喫食体験については1枚肉にこだわる必要もなく、パウダーで黒毛和牛の味を楽しめればいいということにもなる。それがコストや技術開発のハードルを下げる可能性がある。

信原:食べるということ自体が極めて多様、しかしそれでも味と安全性は中核にあるのだなあと思った。ただ、もっと文化的な要素での差別化は培養肉では重要にはならないのだろうか。

深澤:重要であると考えている。培養肉に関する日本の先行研究では、誰と食べるかで受容度の回答が変わることが示唆されている。また、自宅で作れる培養肉も開発中で、家で牛を飼えるわけではないので、その体験はこれまでと全く違うものになる。味と安全性以外の部分も重要である。

信原:牛が屠殺されて流通して料理されて運ばれてくるところを見届けた上で食べようというような極端な意見の持ち主に対してはどんなことが言えるか。

深澤:既存の畜産では、その生産・流通過程があまり見えていないから食べられるという人は多いはず。したがって、培養肉の場合も生産・流通過程をどういった規模の事業者が担当するかが重要である。現在の畜産と同じように、比較的小規模の事業者を含め、様々な事業者によって生産された培養肉が市場流通する場合よりも、少数の大規模事業者によって培養肉が生産され、市場流通する場合のほうが、生産・流通過程がより単純化・可視化されることで、かえって拒絶感が表出する可能性もある。

岩崎秀雄(早稲田大学 理工学術院 教授):漁業では稚魚のようなリソースの奪い合いがあったが、それは漁協が号令をかけていたのか。

深澤:漁協には独立性があり、養殖を進めたところとそうでないところがあった。漁業権の免許を出す自治体の方針も関係した。

岩崎:畜産業と細胞農業では軋轢が生じそうか。市場の奪い合いはあり得るが、漁業ほど顕著ではないと思うが。畜産業者が培養肉に乗り出すケースや、全く違う分野の人たちが参入するケースはあるのか。

深澤:現状では、畜産業と細胞農業はあまり競合していない。ただ、培養肉の市場規模が大きくなったら、畜産業者が培養肉開発に乗り出すケースはあるだろう。日本の農協は培養肉にコミットしていないが、アメリカでは農業団体と培養肉産業が対立している。日本でも将来的には対立はあり得る。

岩崎:培養肉の開発で、今まで食べられなかった動物を食べるというような動きはあるか。

深澤:私が承知している限りでは、それはない。やはり不自然さと関わるので。

岩崎:人間が食べなくてもペットの餌にするなどならハードルが下がりそう。

日比野愛子(弘前大学 人文社会科学部 教授):キャットフード産業の製品に入るという動きがある。培養肉の高級化だけでなく、周辺に広がっていく可能性は大きい。

四ノ宮:漁業のブランド化のような、培養肉に付加価値をつけてブランド化しようという動きはあるか。

深澤:現在は基礎的な技術、コストを下げるのが大きなテーマだが、コストが下がってきたタイミングでかなり加速するだろう。肉の形態や品種に対するこだわりはもう始まっている。

信原:培養肉に文化的な価値がつけられる方向性はあるか。

深澤:畜産に比べると生産場所の制約が少ないので、メイドイン東京の培養肉が作れる。松阪牛の培養肉というように、すでにある文化的な価値を借用するというのもあり得る。誰かが丹精込めて作った培養肉という方向性もあるかもしれない。

岩崎:培養肉企業が宣伝している“エコフレンドリー”というようなブランディングにはすでに文化的な価値がはまり込んでいる。ほんとうに“エコフレンドリー”なのかなと思うけれど。

深澤:アニマルウェルフェアを強調している場合もあり、そのような点も文化的な側面だと考えられる。