RISTEXでは、パーソナルデータを扱う研究事例を取り上げ、データマネジメントの留意点や課題などを議論する「事例から考えるデータマネジメント検討会」を企画し、第1回を7月に開催した。第2回にあたる今回(2024年11月15日開催)は、SNSの公開データから思考・行動等の傾向や特性を分析する場合、プライバシーや個人情報の観点から、どのような点に留意しながら研究開発を進める必要があるかを検討した。

1. イントロダクション

今回取り上げる事例は、令和5(2023)年度に「SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム(情報社会における社会的側面からのトラスト形成)」において課題特定型プロジェクトとして採択された「陰謀論への流入経路の特定と人々の傾倒を未然に防ぐフレームワークの開発」である。

冒頭、同プログラムの湯淺墾道 総括(明治大学公共政策大学院 専任教授)は、「デジタル社会において、どのような人が陰謀論に傾倒していくのかを調べるには、個人的な心情や考えに踏み込んだデータの収集と分析を伴う。センシティブな情報を扱うことが予想されることから、研究を進める上での難しさや悩みを共有し、ディスカッションを行いたい」とこの検討会の趣旨を説明した。

2. 事例紹介:村山太一氏 (横浜国立大学大学院環境情報研究院 助教)

「陰謀論への流入経路の特定と人々の傾倒を未然に防ぐフレームワークの開発」の研究代表者である村山太一氏は、このプロジェクトの目標は「陰謀論を信じるに至る経路を明らかにし、陰謀論を信じてしまう可能性が高い予備群に対して事前的な介入(プレバンキング)を行うことで、陰謀論にはまることを抑制するフレームワークを提案することである」と話した。

研究で用いるデータは、個人が読書履歴を書き込む読書履歴共有サイトから取得している。この読書履歴データから本とユーザーを計算機科学的アプローチでベクトル表現に変えて本の位置づけを可視化し、陰謀論に近い本を特定した上で、陰謀論に傾倒する読者の書籍の好みの傾向をつかむ研究を行っている。

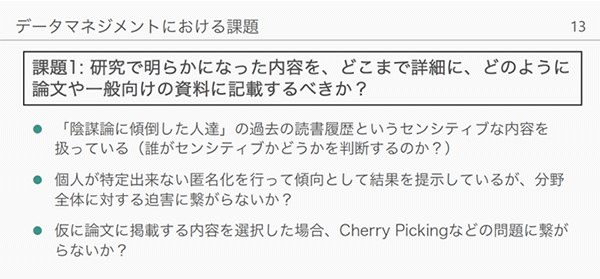

この研究のデータマネジメントにおける課題として、村山氏は下記の5つを挙げた。

- 課題1 研究で明らかになった内容を、どこまで詳細に、どのように論文や一般向けの資料に記載すべきか

- 課題2 API(Application Programming Interface)が存在しない公開されたオンラインデータをスクレイピング(ウェブサイトから情報を抽出すること)で収集して研究に使うことの是非

- 課題3 ソーシャルメディアのデータの利用において、研究機関の倫理審査委員会からユーザーの同意(インフォームドコンセント)が求められる場合の対応

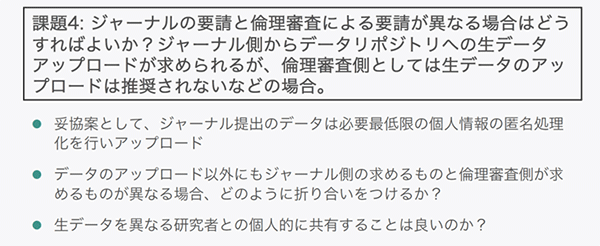

- 課題4 データの扱いに関し、論文掲載誌と倫理審査委員会の要請が異なる場合の対応

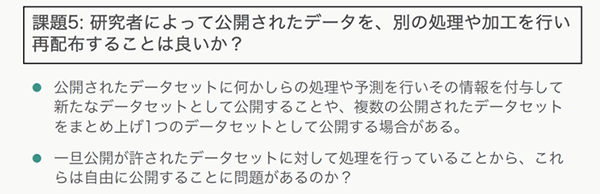

- 課題5 研究者によって公開されたデータを処理・加工して再配布することに問題があるかどうか

3. 有識者コメント

コメント①:水谷瑛嗣郎氏(関西大学社会学部メディア専攻 准教授)

憲法、メディア法、情報法を専門とする水谷瑛嗣郎氏は、まずプライバシー権が法学でどのように理解されているのか学説を解説した。そのうえで、プライバシー権侵害には私事性・秘匿性・非公知性の3要件が必要とされてきたが、公開情報であっても、一般的にアクセス困難な情報をインターネットで拡散したりする等、アクセシビリティと高めるようなことが行われた場合は権利侵害の懸念が生じると説明した。また、現代はAIによるプロファイリングにより何気ない情報からセンシティブな情報が「のぞき見」できたり、分析結果が個人に適用されたりすることで、新たなプライバシーリスクが生じることが指摘されているとした。

アテンションエコノミーが加速し、AIによるプロファイリングを通じて陰謀論や偽・誤情報の流通が後押しされていく中で、それに対抗するためのプロファイリングを通じた本研究のような学術研究は重要だと述べた。そして、取得するデータの性質、分析結果として得られるデータの性質、分析結果の利用(結果が個人に戻ることが主眼に置かれているかどうか等)に留意して研究を進める必要があるとまとめた。

コメント②:板倉陽一郎氏(ひかり総合弁護士事務所 パートナー弁護士、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所客員教授、大阪大学社会技術共創研究センター 招へい教授)

個人情報保護法等に詳しい弁護士の板倉陽一郎氏は、村山氏が挙げた課題に対して具体的な回答を提示した。課題1に関しては、読書履歴だけでは原則として要配慮個⼈情報には当たらないと考えられ(ガイドライン通則編2-3)、本人が公表している場合(法20条2項7号)や学術研究機関等が学術研究目的で取得する場合(同5号)、同意は不要である旨も解説した。また、特定の集団についての傾向を明らかにする研究結果は法的問題になることは考えにくいとした。課題2については、スクレイピングについては、利用規約に禁止が記載されている場合、公開APIがあり、それが利用できることがベストだとしたうえで、それ以外の状況の場合のリスクについて解説した。課題3については、個人情報保護法上は本人が情報を公開している場合は要配慮個人情報であっても同意は不要であるが(学術研究目的の例外もある)、倫理審査委員会が同意を求める場合は倫理面での要請であり別の問題であるとした。課題4も倫理審査委員会に関連するものだが、分野によっては学術誌が研究倫理審査を求めても審査不可能とされるケースを見聞きすることがあると述べた。課題5の公開データの再配布については、データ、あるいはデータセットの著作物性について注意を払う必要があるとした。

4. ディスカッション

続いて湯淺総括の司会で、村山氏、水谷氏、板倉氏に、プログラムアドバイザーの平氏と村上氏を加えてディスカッションが行われた。

最初に議論にあがったのが、研究結果の提示の仕方についてである。元朝日新聞記者でメディア・ジャーナリズムを専門とする平和博氏(桜美林大学リベラルアーツ学群 教授)は、「現在の社会状況の中で、研究成果がどう見えるのかを検討することが重要。村山氏らが進める研究が学術的な中立性を保っており、内心の自由を侵害するものではないことを明確にしておく必要がある」と強調した。人工知能の哲学を専門とする村上祐子氏(立教大学大学院人工知能科学研究科・文学部 教授)も、「利用目的を明示してデータ収集と研究活動を進め、研究結果を公表する際もその意図する使い方について明確に示していくことが重要」と述べた。こうした指摘を受けて湯淺総括は「陰謀を信じてはいけないといったパターナリズムに陥ることがないよう気をつけなければならない」と付け加えた。

続いて、参加者からの質問に登壇者が回答した。取り上げた内容は次のものである。

- 社会実装を目指す研究の倫理審査

- データにオーナーシップが設定されている場合の利用の方法

- 研究成果や研究データの公開や提供

- 検索履歴等から得られる推認推測情報の位置づけ

ディスカッションの終了にあたり登壇者からは、研究結果の公開や社会実装が求められる社会的状況であるが、研究データや成果の取扱いを研究者個人が考えるには限界があり、データの扱いや研究の提示の仕方について、研究者をサポートする体制やガイドラインの整備等が必要ではないか、という意見が相次いだ。

村山氏は議論を振り返り、「個人情報保護法の観点からは、どのようにすればリスクを低減することができるか明確になった。一方、本日あげられた倫理的な諸問題に対応するには難しい面があり、研究グループ内だけではなく、様々なところで議論が活発化できれば良いと思う」と感想を述べた。

5. 閉会挨拶: 小林 傳司(RISTEX センター長)

小林傳司RISTEX センター長は、「今回取り上げた事例からは、法的な問題だけではない様々な観点から検討を進めなければならない課題が浮かび上がり、それを予め議論しておかなければ社会実装はできないことがよくわかった。また、インターネット環境とオープンサイエンスの流れの中で、研究を公開する際の対策や研究者の保護を検討する必要性等についても重要な示唆をいただいた。」と話し、研究データマネジメントについて今後も継続的に議論をしていくとして閉会した。