RISTEXでは、社会実装を目指す研究開発で用いられるパーソナルデータの適切なマネジメントについて令和5(2023)年度から検討を始めている。今年度は、実際にパーソナルデータを扱う研究事例を取り上げ、データマネジメントの留意点や課題などを議論する「事例から考えるデータマネジメント検討会」を企画、7月31日に第1回をオンラインで開催した。

1. イントロダクション

冒頭、RISTEX企画運営室の大矢克室長が、昨年度から東洋大学 山田肇 名誉教授を座長とするデータマネジメントアドバイザリーボードを組織するなど、データマネジメントの活動を開始し、この検討会はその一環であることを紹介した。

続いて、RISTEX SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム(シナリオ ソリューション創出フェーズ)の川北秀人総括(IIHOE [人と組織と地球のための国際研究所]代表者)が「研究をこえる社会実装ゆえのデータマネジメントの難しさ」について解説した。研究における個人情報の管理・保護と社会実装における個人情報の管理・保護は求められるものが異なる。「個人情報保護法では、公衆衛生の向上、生命・身体・財産の保護、また学術研究目的などに関しては、例外的に個人情報を同意なしで使える。しかし、研究をこえて、当事者や当事者の保護者・代理人、当事者が利用する福祉事業者、医療機関、行政、企業などがデータを活用する場合、誰がどのタイミングでどの程度の同意を取るかが決まっていない。利用場面の例示が必要である」と指摘した。また、当事者の判断能力によっては最初に同意をしたこと自体を正確に理解できていないケースも考えられるため、合意プロセスには丁寧さが必要と強調した。

2. 事例紹介:藤田卓仙氏(東京財団政策研究所 主席研究員)

今回、検討されたのは、昨年度に終了した研究開発プロジェクト「個別化したデータに基づく健康寿命延伸を実現するモデルの構築~いのち輝く社会を目指して~」(令和2年度採択 ソリューション創出フェーズ、研究代表者:宮田 裕章 慶應義塾大学医学部教授、協働実施者:佐藤賢治 佐渡総合病院 病院長)である。このプロジェクトの実施者の一人であった、データマネジメントや医療情報の取り扱いを専門とする藤田卓仙氏が取り組み内容や同意の取り方などを紹介した。

このプロジェクトは、高齢化率42%をこえる新潟県佐渡島(佐渡市)を中心に実施された。その目的は、住民や医療関係者などが個人データを安全に活用して、認知症や感染症などのリスクを高めるフレイル(虚弱)の早期発見、要介護状態の回避を可能にする行動支援のためのモデルを構築することである。

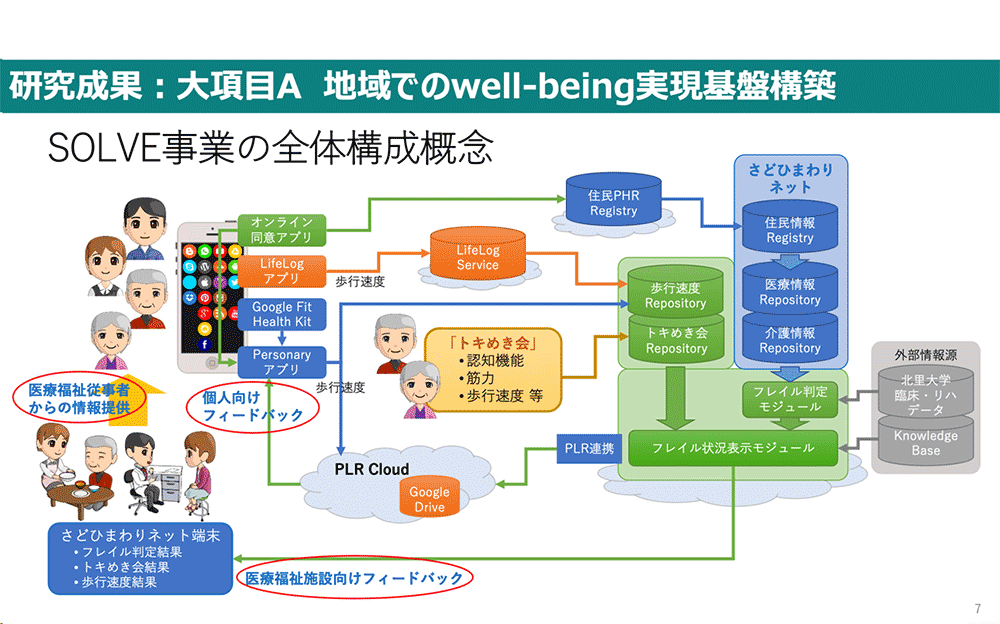

全体像は図1のようになる。住民はスマートフォンのアプリを使ってライフログデータを取り、自身の健康状態を入力・管理する。一方で、プロジェクト側は認知機能や運動能力を測定する会(トキめき会)を定期的に開催し、住民に参加してもらう。さらに取得されたデータを住民の医療・介護情報を共有する「佐渡ひまわりネット」などの医療データベースと連携させて、認知機能・フレイル関連情報を用いたアルゴリズムを開発し、住民本人と関係医療機関にフレイルの注意喚起を行う。最終的には住民個別の健康寿命予測、その延伸につながる行動提案(栄養指導、介護予防教室などの健康維持活動)のプラットフォームを構築することを目標としている。なお、他地域展開として神奈川県でも同様のスキームでの展開が試行された。

図1

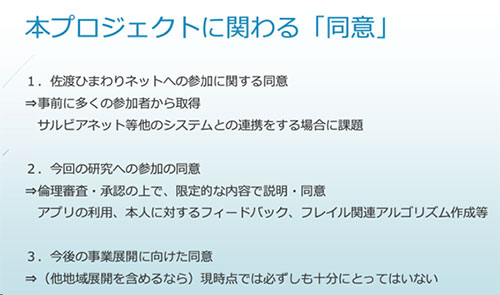

このプロジェクトにおける「同意」は、研究の基盤となる佐渡ひまわりネットへの参加の同意と研究への参加の同意(図2)とがあり、開発したアプリを通じた取得も可能であったが、実務的には対面での丁寧な説明の上での同意取得を行った。

佐渡ひまわりネットへの参加に関する同意に関しては、すでに医療機関を通じて佐渡ひまわりネットに個人データを登録している住民も多く、重ねての同意は不要な場合も多かった。一方で、佐渡島を超えた、神奈川県の医療・介護情報共有システム「サルビアネット」など他のシステムとの連携は、事前の同意の範囲を大きく超えるものであり、本人にとってのメリットも示しにくく、実施が困難であった。

今回の研究への参加については、関係研究機関による倫理審査・承認の上で、限定的な内容(アプリの利用、本人に対するフィードバック、フレイル関連アルゴリズム作成など)について説明し、同意を取得した。トキめき会の実施会場において、プロジェクトの協働実施者である佐藤賢治 佐渡総合病院 病院長によるフレイルや研究に関する丁寧な説明が同意を促す大きな力になった。

他地域展開などの事業展開がある場合には、研究目的の拡大として同意を再取得する必要があるが、プロジェクト終了時には具体的な展開が決まっておらず、同意を再取得するに至っていない。

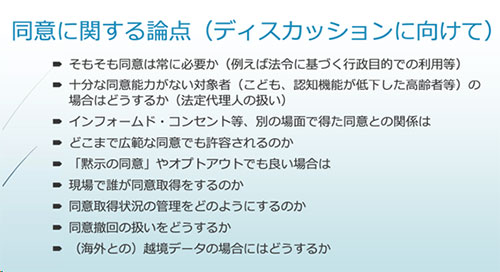

このプロジェクトやこれまでの研究経験から挙げられる同意に関する論点は図3の通りである。

図2

図3

3. ディスカッション:研究をこえる個人情報の活用と同意の在り方

藤田氏、川北氏、山田氏(モデレーター)

続くディスカッションでは、研究段階から社会実装段階をみすえた個人情報の扱いとそれを可能にする同意の在り方について討議された。

藤田氏は、佐渡での住民同意がスムーズで個人情報を扱えた理由として、島内唯一の大病院である佐渡総合病院とクリニック等との病診連携が進んでいて、佐渡ひまわりネットがElectronic Health Record(EHR)のプラットフォームとしてもよく機能しており、住民の医療機関や医師に対する信頼も厚い点を挙げた。一方で、横浜市と神奈川県では地域医療ネットワークのカバー率が低く、例えば県を超えて東京の医療機関にもかかりやすい住民にとってはメリットが感じられないため、参加の同意が得られにくいと説明した。

これを受け、川北氏は、プロジェクトの採択時点からこのような個人情報の扱いや同意に関して考慮しておくべきであったと振り返った。当プロジェクトではもともと存在する医療プラットフォームを活用できたが、例えば、企業がアプリ導入などの同意を取るのは難易度が高い。採択プロジェクトにおいて「個人情報の活用や維持・管理は当事者にとって信頼度の高い組織に関与してもらう必要がある」と話した。

山田氏から、研究目的の拡大、他地域やビジネスへの展開の時点での同意取得に関して問われ、藤田氏は「フレイル関連アルゴリズム作成時には新たに同意を取得した。個人情報保護法でもデータの利用目的が変わると同意を取ることになっている。ただ、アルゴリズム自体には個人情報は含まれないので再同意は、原則は不要。アルゴリズムのブラッシュアップなどで元データを使うときには再同意が要りそうだが、今回の同意にはそこは含めていない。どこまでが個人情報保護法の例外規定となる研究で、どこからが個人情報保護法の縛りを受ける社会実装段階の事業にあたるかはサービスの対象や目的、内容による」と語った。

川北氏は「データの管理者が変わったときには同意の取得は難しい。複数の自治体をまたがる利用ではそれをつなぐ管理者が必要となり、その点は同意取得時に伝えるべきで、そのような手続きや利用拡張の可能性が事業計画に含まれているかどうかは念頭に置いておきたい」とした。

十分な同意能力がない対象者に関しては、藤田氏は「個人情報保護法では十分に手当てができていないのが現状だ。子どもの権利保護については海外には事例があるが、子どもや高齢者の年齢の決め方には議論があり、また、虐待事例などでは保護者など法的代理人となりうる人と当事者の間に利害対立が生じている。また、いったん同意しても気持ちが変わったときの手続きも必要になる」と説明した。

山田氏は、自治会や町内会の運営を支援するアプリ「結ネット」が自治会や町内会ごとの要望に合わせて仕様を調整していることを紹介した。「災害時の要支援者を民生委員の家族として民生委員自身が登録できると聞いた。局面に応じて最低限の個人情報を共有するシステムは社会実装に有益かもしれない」と話した。一方で、藤田氏は「電子カルテは医療機関ごとのカスタマイズによってネットワーク化がうまくいかなかった。標準化はある程度必要。ヨーロッパでは個人情報を本人が持ち歩けるデータポータビリティーが重視されており、これにどこまで対応するかも考えておくべき」と指摘した。川北氏は、例えば、小学校では、児童の在籍中に想定される災害などでの個人情報の利用について、入学時に保護者に一括して同意を取るなどデータマネジメントを仕組み化することが求められるとして、「研究をこえた社会実装を目指す取り組みに共通したデータマネジメント支援に、ファンディングエージェンシーを含め、研究機関や行政などが取り組むべき」と提案した。

議論を通じ、山田氏は「研究開発、プロトタイプ開発段階からサービス展開を見通してデータマネジメントの全体像を描き、システム開発する必要があるという議論をできた。今後もこのような場で社会に役立つデータマネジメントの在り方を一緒に考えていきたい」と締めくくり、結論を次の三点にまとめた。

- 個人情報の利用について同意を得る際には、対象となる人々が理解できるように親切丁寧な説明を心掛けよう。

- 「学術研究」で取得した個人情報を「製品開発」段階でも利用する際には、同意の再取得が必要になる点に留意し、参加していた人々との関係を保つように努めよう。

- プロジェクトを開始する前から社会実装に至る多様なシナリオを想定し、プロジェクトに進展と共にシナリオを見直しながら、対象者のウェルビーイングが向上するように、個人情報の取得と利用をスムーズに進めていくのがよい。

4. 閉会挨拶:小林 傳司(RISTEX センター長)

小林傳司センター長は、閉会の辞として、「学術研究をこえて社会実装を目指すプロジェクトのデータマネジメントを仕組み化すべきという点には大いに賛成する。多くの研究で、学術研究と社会実装に向けた取組がほぼ同時に進行するようになってきている時代に、学術研究と製品開発を分けて考える個人情報保護法のリニアモデル的な考え方は合わなくなっているという指摘も重要である。次回以降の検討会などで継続的に考えたい」と語った。