持続可能なバイオエコノミー実現に貢献する基盤技術開発

エグゼクティブサマリー

本戦略プロポーザルは、持続可能な社会の実現を目指し、未知の生物機能(生物新機能)の探索と活用に関わる基礎・応用研究と、サステナビリティ研究を相乗的に進めることを提言する。一連のプラネタリーバウンダリーの研究から明らかであるように、人類の活動による地球環境へのダメージは、人類の生存が危ぶまれる危険域に達している。本戦略プロポーザルは、バイオサイエンスの分野において、人類が安全に生存できる地球環境を実現し、かつ維持できる状態、すなわち持続可能な社会の実現に向けての取り組みについて提言するものである。

プラネタリーバウンダリーの研究によれば、窒素やリンの地球化学的物質循環は人類の生存維持には危機的な状態であるが、これは農業での大量施肥が明らかな原因である。過剰な淡水利用や土地利用変化等がもたらす、生態系サービスや生物多様性の損失も農業によるものである。農業は人類の食料供給を支え、近年では農業で生産されたバイオマスの利用が気候変動対策の一翼をも担っているともされるが、同時に人類の生存を危機的な状況にしている主要因の一つでもある。気候変動対策のために化石燃料の代替としてバイオマスを増産すれば、かえって窒素やリンの漏出、生物多様性の損失といった地球環境リスクが深刻化する。このように様々な地球環境悪化リスクと農業を含むバイオ生産の間には、相矛盾する問題が複雑に絡み合っている。

一方、近年、欧州を中心に、様々な地球環境悪化リスクを数値化して科学的に評価するサステナビリティ研究が加速し、様々なサステナビリティ規格が次々と社会実装されている。さらに、このようなグローバルなサステナビリティ規格に合致するバイオ資源を活用する、新規バイオ生産技術が続々と開発され、社会実装が進んでいる。その背景として、サステナビリティ規格を満たす未利用バイオ資源を活用するため、生命の多様性や複雑性を利用した、言わば生物新機能の発見と利用による解決方法の提示が増加していることは注目に値する。

生命現象においてはその多様性と複雑性が特徴的であることから、その全容解明は容易ではないことを考えると、バイオマスや農業も含めた、様々なバイオ生産による持続可能な社会実現への貢献を具現化するためには、基礎的な生命現象研究を含めながらも、戦略的な研究開発が重要となる。従って、生物新機能の発見と利用は、従来の技術を高い効率で多くの回数にわたって試行する、といった改良の延長線上にあるものではなく、多様で複雑な生命現象の多角的な根本理解に基づくことで、飛躍的な進展を見せるものと考えられる。

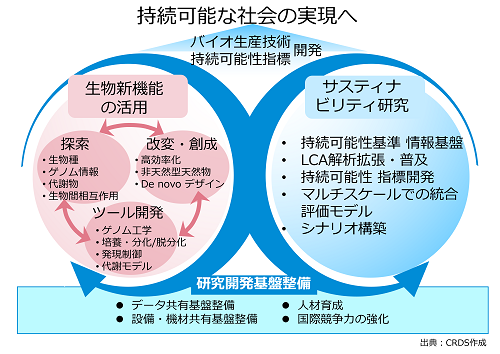

そこで、多項目のサステナビリティ規格を満たす、真に持続可能な社会の構築に貢献するため、本戦略プロポーザルでは、生物新機能の探索・活用の基礎研究とサステナビリティ研究を軸として連関させながら基盤技術開発を行うことを提言する。

図 生物新機能の活用とサステナビリティ研究を軸とした、持続可能な社会の実現に資するバイオ生産基盤研究開発

(CRDS作成)

なお、本提言書の付録2では、「バイオエコノミーとサステナビリティ、その歴史的経緯」、付録3では「(国際持続可能性カーボン認証)ISCC」、付録4では「バイオマスによる化石資源代替の可能性」について解説する。付録4では、各種データから、現在グローバルで取引されているバイオマスに含まれる炭素量と、現在生産されている石油由来化学製品に含まれる炭素量の比較について、独自の試算を試みた。

※本文記載のURLは2024年8月時点のものです(特記ある場合を除く)。