開催日:2024年(令和6年)10月30日(水)、31日(木)

会場:一関工業高等専門学校

最先端研究のELSIに関する市民との対話 ~その意義と課題~

市民ワークショップ(WS)は、一関工業高等専門学校(以下、一関高専と記す)の協力を得て実施されました。一関高専の化学・バイオ系、機械・知能系、情報・ソフトウェア系を専攻する計12名の学生と社会人5名の総計17名が参加し、3つのグループに分かれて議論を行いました。

参加者は、事前に山西教授の研究に関する資料※1を読んだうえで当日のセッションに臨みました。約2時間のセッションは次のように進めました。

- 参加者の自己紹介

- 山西先生の動画メッセージ(10分程度)の視聴

- 意見出し

- 全体の印象(山西プロジェクトのプレスリリース、PPT資料、動画を見て感じたこと)

- 市民が考える「社会全体で議論していくべきこと(ELSI等)」

- オンゴーイングの先端研究に市民が関わる意義

※1

- プレスリリース(電気機械的穿孔法(エレクトロメカニカルポレーション)による細胞への分子導入促進):https://www.jst.go.jp/pr/announce/20221021-2/pdf/20221021-2.pdf

- CREST「ゲノムスケールの DNA 設計・合成による細胞制御技術の創出」の実績報告(2019年度、2020年度)

- 山西先生研究室HPの「研究内容」ページ:https://bmf.mech.kyushu-u.ac.jp/researches/

- 山西先生の今回の市民WS向けに作成した研究紹介資料

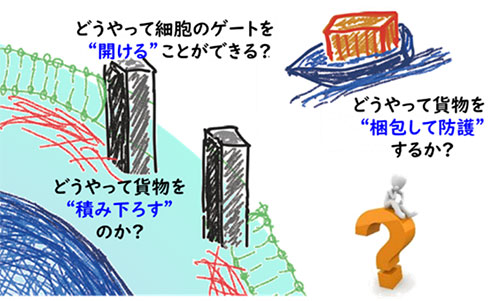

まず、山西先生の研究について、資料や動画を見て感じたことを自由に語り合いました。多くの参加者から、「長鎖DNAを導入する技術というのは、技術としてすごそうだが、実際に我々にどのようなメリットがあるのかがわからない。」といった率直な感想が述べられました。一方で、十分理解できないながらも、「(当日その場で)映像を見たことで少しは理解出来たように思う。特に研究紹介動画冒頭の絵(図:貨物(長鎖DNA)を乗せた船が細胞のゲートを開けて細胞内に積み下ろすイラスト)で研究のエッセンスを示してくれている点は分かりやすかった。」との意見が寄せられました。さらには、「山西先生が開発された技術が具体的にどのように使われるのかを知りたかった」との意見が多くありました。

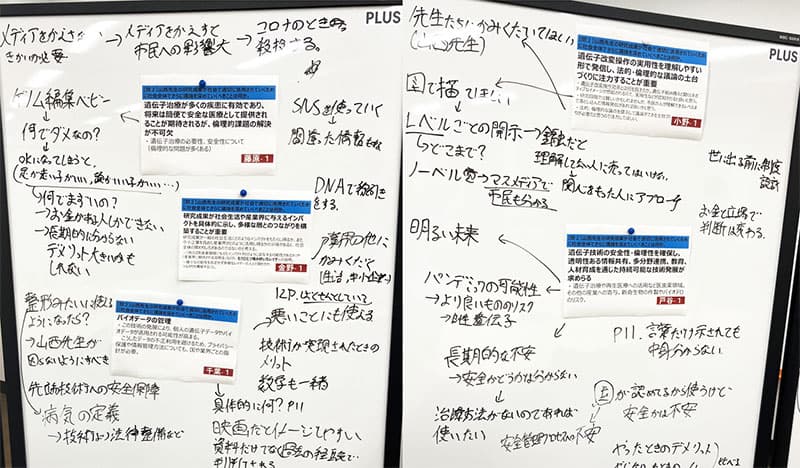

次に、山西先生の研究について社会全体で議論していくべきことを、特にELSIの観点に着目する形で意見を出し合いました。そこでは、先ず大前提として、「社会でどのように活用されるのがわからなければ倫理的な話も出来ないのではないか。とりわけ市民として考えるとなれば、当該研究と自分との関わりをどう想定するかがELSIの議論の基盤になる」という意見が大勢を占めました。その際、「当然その技術で社会を良くすることを目指しているのだろうが、一方で(意識するかどうかとは別に)ネガティブな側面もあるはずで、そのメリットとデメリットの双方を専門家等も加わって整理し、市民も参加できる議論の土台作りを進めることが必要ではないか」といった問題提起もなされました。先端技術が社会に与えるリスクがあるとすれば、それを語り得るのはだれなのかという議論になり、多くの参加者からは「当該分野の研究の第一人者だからこそ、山西先生から説明あるいは啓発してほしいと思うが、倫理的なところまで山西先生が発信すべきかと言えばそうでもないようにも思う。倫理的なことであれば、(その研究を採択した)国の組織などから市民に対して発信する必要がある」と考え方が示されました。さらには、市民が先端研究のELSIの議論に加わっていくためには、「まずは市民に興味を持ってもらう必要があるのではないか」との指摘がありました。

この技術がヒトに応用された場合については、子孫に優良な遺伝子を残したいという優生思想に繋がるのではないか、また、エンハンスメントと医療の境界はどこなのか、さらに、国家規模で強化された兵士を作る可能性、遺伝情報の管理などのELSI論点も挙がりました。一方で、技術が海外に流出し悪用されないための輸出入管理については、安全保障問題とも関連付けて考える必要がある、という意見もありました。

最後に、今回とりあげた山西先生の研究のようなオンゴーイングの先端研究に市民が関わる意義について意見が交わされました。参加者からは「オンゴーイングの研究に市民が関わり市民の立場から議論していくことが当該研究の進む方向を社会にとってより良い方へ向けさせる契機になる可能性がある」とのポジティブな意見がありました。技術の伝え方としては、小学生が学校で学び親に伝える、内容を理解した市民が市民へ伝えるなど、研究者から直接ではなくワンクッション置くことで、理解しやすくなるのではないか。また、社内研修や市民WS、サイエンスカフェなどを利用し、積極的に関わってもらうことで市民の意識やリテラシーの向上に繋がるのではないか、という意見もがありました。一方で、使われ方が未だ想定されていないような基盤技術の研究に対して「市民が関与することが当に良いことばかりなのか」との疑問も出ました。市民の意見でその研究の自由度を縛ってしまう事態があるとすれば、それは社会全体にとっては良いことなのかを慎重に考えていく必要があるとの意見でした。いずれにしても、「どの研究段階で市民のどのような関わり方があり得るのか」という点を関係者で議論していくことの重要性が確認されました。

今回の第1回市民WSの結果は、第2回「ゲノム倫理」研究会WSで報告し、市民の声を踏まえ、山西先生の研究のELSI論点等の議論を深めていきます。

WS参加者

- グループ1(一関高専の科学・バイオ系を専攻する学生5名)

- グループ2(一関高専の機械・知能系、情報・ソフトウェア系を専攻する学生7名)

- グループ3(社会人(地域金融機関、商工団体、教員、事務職員等)5名)

- ファシリテーター:Next IWATE

- 事務局:株式会社日本総合研究所

※オブザーバー:

- ゲノム倫理研究会

信原 幸弘 東京大学 名誉教授

四ノ宮 成祥 防衛医科大学校 前学校長/国立感染症研究所 客員研究員 - RISTEX

小林 傳司 RISTEXセンター長

事務局