開催日:2024年(令和6年)10月2日(水)

会場:九州大学 山西研究室

最先端の基盤技術に関するELSIとは ~サイエンスコミュニケーションの意義と課題~

第1回WSは、大きく分けて、①山西プロジェクトの研究内容のご紹介、②ラボ見学、③ディスカッション(山西プロジェクトのELSI論点の抽出・深掘りの方向性について、市民WSの進め方について)の3部構成で実施しました。

まず冒頭に、山西教授よりCRESTでの研究内容をご紹介頂きました。長鎖DNAという「大きな物質」を細胞に導入することを目的に、長鎖DNAの封入技術、細胞への導入技術、機能発現技術などに研究要素を切り分けて、工学系・バイオ系など複数の研究分担者による学際的な研究に取り組まれています。研究の1つのアウトカムとして、長鎖DNAデリバリーシステムの実用化、社会実装を目指しているとのお話しもありました。

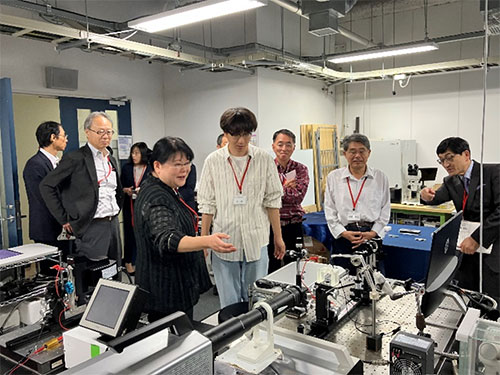

山西教授は、工学的な知見が必要となる細胞への導入技術の研究及び開発を担当されており、ラボ見学でも、細胞に気泡を打ち込むバブルメス、細胞融合を効率的に行うために製造されたマイクロ流体チップ等を用いた最新の実験設備を紹介されました。

後半は、山西プロジェクトに関するELSI論点と、今後予定されている市民WSの進め方について、ディスカッションを行いました。このディスカッションでは、大きく2点が議論の中心的なテーマになりました。

1点目は、基盤技術を対象とするELSIを考える際に直面する悩ましさや重要性についてです。山西プロジェクトは、長鎖DNAを細胞に組み入れる技術を作るという目的意識から実施されていますが、「長鎖DNAを細胞に組み入れること」の様々なELSI論点を考えるのか、それとも、山西教授が開発した技術を「長鎖DNA以外のものも細胞に組み入れることが出来る(汎用的な)技術」と捉えて、その幅広い可能性を視野に入れたELSI論点を考えるのか、ELSIを検討するスコープ設定が悩ましいとの議論がありました。また、この技術の「出口(=社会での活用のされ方)」の設定が必要であり、特にレギュレーションの議論は「出口」側で主に進められるのではないかとの意見がありました。議論の進め方としては、例えば、「DNAではなく、(人工)染色体としてのコンプレックスを全部丸ごと入れられるとしたら、どんな世の中に変わっていくのか」といった議論の土台を定めつつ、そこから幅広い想像をしながらELSIの議論を進めていく方向もあり得るといった意見も出ました。技術がもたらすリスクに対しては、汎用性が高く、大きな影響をもたらしそうな技術はリスクもどうしても高くなることを認識する必要があること、そのリスクは制御できる範囲に収まるのか、それをどのように見積もるのが良いか、技術が悪用されない制御的な仕組みを社会でどのように作ることが出来るのか、といった点を多くの関係者が見据えながら技術開発を進めなければいけないとの考え方が共有されました。最後に、山西プロジェクトの幅広い応用可能性を鑑みれば、最終的には生命の中にセンサーのような非生命を入れることが技術的に可能になることも想定され、そうだとすれば、生命と非生命はどれぐらい融合できるのか、人間と機械が一体になるとはどういうことなのか、結局生命とは何なのか、といった議論もELSIの論点として深めていく必要があるとの共通認識に至りました。

2点目は、上の1点目とも重なる内容ですが、最先端の基盤技術に関して「市民」との対話を進めることに挑戦する意義と、その進め方です。基盤技術は、「基盤」であるが故に、また、現在も研究開発が進行中であるとなおさら、その基盤技術を用いてどのような製品・サービスが生み出されるかという点について、現時点で明確な答えがありません。その状態でも市民との対話可能性を探っていくことの重要性が改めて確認されました。その上で、資料や動画など情報の示し方によって市民の意見も変わり得ること、市民との対話は研究のサポーターをいかに集めるかという視点からもその意義を見出すことが出来る、といった意見が出されました。対話の進め方については、10分程度の研究紹介動画を流した後、市民からのフィードバックを受ける形とし、市民の多様な意見を引き出すように設計すること、その中で出てきた反応を丁寧に確認していくことが大事であるとの意見がありました。

最後に、全体の議論を振り返り、塩見総括から次のようなコメントがありました。

―――研究者側からすれば、自分達のやりたいことをやっていけばいいのだという感覚がどうしても生じてしまうのだが、同時に、多くの人の強い支援を得なければならなくて、それがないことにはやっていけない。しかし、その支援を得るために何をすればいいか、ということがよく研究者側には分からなくて、本日のような議論をしていく過程で、何となく見えてくるというものがあるのだと思いました。これはとても良い経験になると思っています。ですからぜひ多くの研究者がこういうところに関わって、自分のやっている研究がどう見えているかとか、どうすれば支援を得られるのか、というような考え方を身につけることはとても重要だと思います。

今回の議論を踏まえ、10月下旬に市民WSが実施されます。市民WSにおいて得られた専門家とは異なる視点を踏まえ、「ゲノム倫理」研究会でも更にELSIについて検討を深めていきます。

WS参加者

<CREST「ゲノムスケールのDNA設計・合成による細胞制御技術の創出」研究総括>

塩見 春彦 慶応義塾大学医学部 教授

<山西チーム>

山西 陽子 九州大学大学院工学研究院 教授

菅野 茂夫 産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門 主任研究員

田川 美穂 名古屋大学 未来材料・システム研究所 教授

坪内 知美 自然科学研究機構基礎生物学研究所 幹細胞生物学研究室 准教授

鳥取 直友 九州大学 大学院工学研究院 機械工学部門 助教

鈴木 隼人 産業技術総合研究所 生命工学領域 生物プロセス研究部門 研究員

馬 一博 九州大学大学院工学研究院 山西研究室 博士課程3年生

福永 裕輝 九州大学大学院工学研究院 山西研究室 修士課程2年生

松田 彬良 九州大学大学院工学研究院 山西研究室 修士課程2年生

鶴屋 奈央 九州大学工学研究院 学術研究員

<「ゲノム倫理」研究会>

信原 幸弘 東京大学 名誉教授

岩崎 秀雄 早稲田大学 理工学術院 教授

四ノ宮 成祥 防衛医科大学校 前学校長/国立感染症研究所 客員研究員

志村 彰洋 株式会社電通第7マーケティング局 ゼネラルマネージャー

田川 陽一 東京工業大学 生命理工院 准教授

田中 幹人 早稲田大学 政治経済学術院 教授

中村 崇裕 九州大学 大学院農学研究院 教授

見上 公一 慶應義塾大学 理工学部 准教授

横野 恵 早稲田大学 社会科学部 准教授

<JST>

小林 傳司 社会技術研究開発センター(RISTEX)センター長

RISTEX 「ゲノム倫理」研究会事務局

戦略研究推進部

<株式会社日本総合研究所>