〈RISTEX20年ふり返り対談3〉小林信一×小林傳司 2021年12月27日 於・広島県東広島市

科学技術政策の研究と実務に長年携わってこられた小林信一氏は、RISTEXの前身である「社会技術研究システム」の立ち上げに深く関与された人物でもある。特に、「社会技術」という考え方が生まれる土壌となる理論の導入や調査、これらに基づく議論を育み、社会技術の知識や経験を蓄積し活用する持続的な知のサイクルのしかけとして、「社会技術研究フォーラム」を設置した。その後の組織改編によりフォーラムはなくなったが、こうしたしくみの重要性は近年さらに高まっている。社会技術の未来を確かなものにするために検討すべきフォーラムの機能について、改めてふり返っていただいた。

小林 信一(こばやし しんいち)

科学技術・学術政策研究所総括主任研究官、筑波大学教授、産業技術総合研究所技術と社会研究センター長、国立国会図書館専門調査員などを経て、現在、広島大学高等教育研究開発センター長、同人間社会科学研究科長。主な編著書・訳書は『社会技術概論』、マイケル・ギボンズ『現代社会と知の創造 モード論とは何か』など。

「社会技術」の源流

小林傳:社会技術研究開発センターの前身である、社会技術研究システムが2001年7月に始動して、ちょうど20年になります。「社会技術の研究開発の進め方に関する委員会」(吉川委員会)には信一さんも関わっていた?

小林信:僕は陪席していない。あの報告書は、社会技術の概念がかなり具体的になった後にできたものなんだよね。

小林傳:報告書は、2000年12月に出ているけれど、検討はもっと前から始まっていたんですね。

小林信:そう。いくつかの流れがあって、ひとつは、科学技術会議の「21世紀の社会と科学技術を考える懇談会」。科学技術基本計画の策定などの議論がされていた会で、座長のうち一人は吉川弘之さん、座長代理を村上陽一郎さんが務めておられた。そこで、2000年に『社会とともに歩む科学技術を目指して』という報告書が出されたんです。それから、岡崎市にある分子科学研究所の所長だった長倉三郎さんが、当時、神奈川科学技術アカデミーの理事長として、1996年から2000年頃まで研究代表者をなさった「科学と社会」という、科研費の創成的基礎研究費(新プログラム)で実施された調査研究の報告書が出た。村上さんは、このプロジェクトにも参加されていて、調査活動の一環として実施された講演シリーズでは、東京大学の松本三和夫さんや金森修さん、RISTEXの初代センター長になる市川惇信さん、SF作家の小松左京さんなどが講演されています。報告書には、「科学と社会」の将来の課題のひとつとして、「科学と社会センター構想」の討議もまとめられました。

小林傳:つまり、科学技術が社会に与える影響や、社会の影響を受ける科学技術といった、いわゆる「科学技術と社会」の課題が一層リアルになり、それが政治や専門家への不信というかたちで噴出してきた1990年代の問題意識にどう対応するかが、学術界でかなり具体化していたんですね。一方で、科学技術庁が文部省と統合する、というタイミングでもあり、文部科学省になった後、科学技術庁側は何をしていくかという議論もあったのですよね。

小林信:そう。その検討のリーダーは、最後の次官だった加藤康宏さん。社会技術研究システムの最初のシステム統括になるかたです。でも、検討が始まった当初は、方向性もコンセプトも決まっていなかった。それで、いろいろ試行錯誤を重ねて、さまざまな分野の研究者にアイデアを出してもらったんです。それが、のちのRISTEXの課題候補のもとになったと思うんですが、これらのテーマをうまくつなぐコンセプトはなかなか生まれなかった。ようやく出てきた言葉が「公共技術」。でも、土木みたいなニュアンスがあったので、さらに検討して、最終的に「社会技術」になりました。

小林傳:英語の名称は、social technologyではなくて、Science and Technology for Societyですよね。ブダペスト宣言の「社会のなか(in)の科学、社会のため(for)の科学」の一部。

小林信:うん。これは、実は僕が決めました。本当はinとforの両方を入れたかったんですが。

小林傳:ブダペスト宣言があったから、そのキーフレーズを冠した社会技術研究システムを立ち上げた、というより、幾つか背景となる検討の流れがあって、それらを「社会技術」という考え方に集約し、そこに、ブダペスト宣言の表現も活用した、という感じですね。その背景となった議論の大きなきっかけは、原子力関連の事件や事故が続いたことだと思いますが。

小林信:そう。社会技術研究システムは、日本原子力研究所(原研)とJSTの協力というかたちで始まっています。当時、原子力発電の問題についての議論はまだ始まったところでした。それで、「社会のなか(in society)」という表現をRISTEXの名称に込めることについて、納得しない人もいると判断して「社会のため(for society)」だけにした、という経緯があります。

小林傳:その頃は、信一さんはどういうお立場でしたか?

小林信:僕は、社会技術研究フォーラムというセクションの「議長補佐」として実務的な業務をしていました。社会技術研究開発センターに改組されるまででしたが。

社会技術を継続的に推進するためのしくみ「フォーラム」で目指したこと

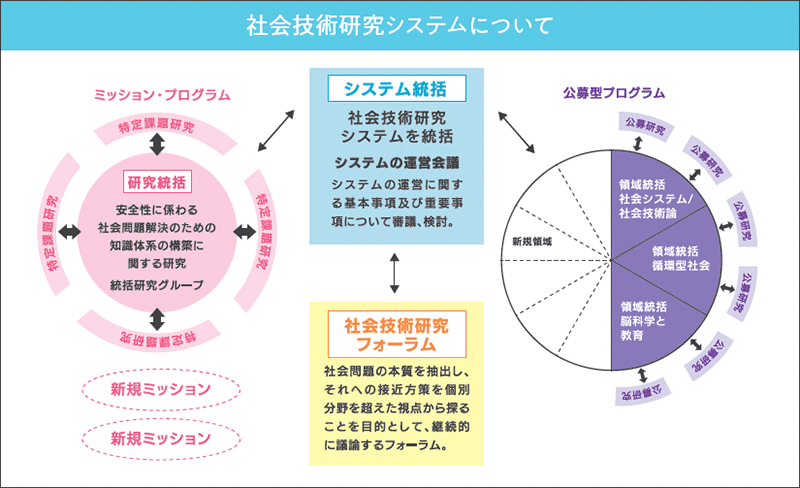

小林傳:2001年7月18日に「社会技術研究システム」の設置を公表したJSTのウェブサイトが残っています。これをみると、様々な問題を解決し、新たな社会システムの構築に寄与するため、「社会技術の研究開発の進め方に関する研究会」で検討を行い、自然科学と人文・社会科学の複数領域の知見を統合して新たな社会システムを構築していくための技術(社会技術)の推進が必要であるという提言を取りまとめた。そして、社会技術の推進のための具体的な【実施体制】として、原研及びJSTが一体的に研究を推進する連携協力体制として、「社会技術研究システム」を設置し、実施する、【研究の構成】として、システム統括が研究顧問の助言を得て、全体活動を統括する体制の下、3つのプログラムにより実施する、とあります。3つのプログラムとは、「①(ミッション・プログラム)担当機関:原研」、「②(公募型プログラム)担当機関:JST」、「③(社会技術研究フォーラム)担当機関:原研及びJST」と整理されています。この③のフォーラムを担当していたのが信一さんということですよね。「社会問題の本質を抽出し、その解決を図る問題指向型研究のあり方を継続的に議論するフォーラム」とあります。だけど、今のRISTEXの取組は、もっぱら公募事業と、それに関連する調査等が中心で、かなり異なるかたちになっています。

小林信:僕は、RISTEXの業務としてはフォーラムを担っていましたが、社会技術研究システムの立ち上げ時から関わっていたこともあり、それぞれの設計についても動いていました。そうした立場から推察すると、ミッション・プログラムには、原研から大きい予算が付いただけでなく、いわゆる組織内組織のような構造になったこともあって、社会技術研究システム全体や、周囲の組織との連携が難しかった側面もあったようです。一方で公募プログラムに関しては、まだフォーマットが確立していなかった。それらを総合的に調整していくのがフォーラムです。公募プログラムは、伝統的な公募型の研究と比べると風変わりな要素がいろいろあります。その背景には2001年に設立された武田計測先端知財団での実験的取り組みの経験があります。そこでは生活者の観点から先端科学技術と社会のありかたを検討する研究の公募を始めたのですが、採択の方法などをいろいろ試していました。例えば、提案者同士がディスカッションする場を設けて、それをクリアしないと採択しないというやり方。やはり研究においては、良いテーマをつくる、良い組み合わせで良い体制をつくる、というところが一番重要なので、新しいことに挑戦するようにしていました。このときは、国際的な公募だったので、オンラインで英語のディスカッションとしました。最初は警戒されたけれど、やってみたらみなさんに納得してもらえて、評判よかったです。

小林傳:それは、面白そうだけど、準備期間が結構必要ですね。このしくみを試した背景には何があったんですか?

小林信:準備は1年くらいかかりますね。背景としては、1990年代に、スイス国立科学財団(Swiss National Science Foundation:SNSF)が、環境問題中心にトランスディシプリナリーな活動を始めていたことがあります。市民参加とかオープンな議論をしていました。その様子を見て、もう今までの基礎研究とは違うやりかたが必要だと思って、それで試してみたかった。

小林傳:その考え方は、科学技術と社会の関係性には2種類あることを論じたモード論でいう、「モード2」のアプローチですね。特定の学問領域のなかで確立している形式に則って行う「モード1」の研究ではなく、取り組むべき問題が先にあり、その解決のために知識を利用する、そのためには、既存の学問領域にとどまらない新しい知識の創出も積極的に行う。だから、従来の研究のやりかたを前提としない、新しい取り組みを試行していたんですね。

小林信:はい。SNSFのSPPE(Swiss Priority Programme - Environment, 1992-2001)という活動をまとめた文献※1のなかに、『現代社会と知の創造』の共著者であるヘルガ・ノボトニー(Helga Nowotny)の講演記録も残っています。1990年代のトランスディシプリナリー研究の実験として有名で、これに続いて、ヨーロッパで、トランスディシプリナリーに関する活動がいろいろ発展しました。

小林傳:あの頃の雰囲気、わかります。

小林信:そうしたものを参考にして、日本ではどうやったらいいかを考えました。機を見て、公募条件にステークホルダーの参加を付け足したり。課題設定も、研究者だけで定義するわけではない、というのがモード2、トランスディシプリナリーな研究の出発点なので、やはり、研究を「始める」ところが一番大事であるという認識で、いろいろ検討しました。

あとは、ミッション・プログラムのほうは、具体的な出口を設定せず研究をする、というスタイルだったので、研究の方向性について議論するために、合宿をしていました。公募プロジェクトの代表者も一緒に集まる代表合宿もやったように記憶しています。

小林傳:合宿のカルチャーは、今も残っているRISTEXの特徴の一つですね。COVID-19感染拡大で、今はほぼオンラインに切り替えていますが。

小林信:合宿には、場合によっては、途中でメンバーの組み直しや相互協力をしてもいいように、という意図があったんですよね。

もうひとつ、社会技術の特徴に関連することでは、ヨーロッパでの議論を踏まえて、「demonstrationとimplementation」という話をフォーラムでしました。日本語にどう訳すか考えて、「試行」と「活用」としたんですが、それはimplementationを「実装」と言ってしまうのには、まだ抵抗がある時代だったので。

小林傳:そうですよね。今では「社会実装」という言葉が、至るところで強調されていますが。

小林信:社会技術というのは、基礎研究とは違って、出口を見据えた研究でないといけない。ただし、本格的な実装は、NPOや企業にしてもらわないとできないから、研究としてできるのは、「試行」と実装の手前までの「活用」、という構図にした。そこが、僕の役割だったと思っています。

小林傳:今でも、研究開発でやるのは社会実装の手前まで、としていますね。ところで、ミッション・プログラムと公募プログラムは、研究を実際に推進するものですが、社会技術研究フォーラムというのは、そういう個々の研究活動とは異なるものですね。

小林信:「フォーラム」という言葉にしたのは、誰でも関心があるひとが来ていろいろ議論ができる場、という意味を込めたかったからです。これから携わりたいひとたちや、終わったプロジェクトのメンバーが集まりやすい場で、ネットワークや知見が共有できるように。

社会技術が動き出した当初、文科省の担当課長と頻繁に話し合いをしました。そのなかで、社会技術を継続的に動かしていくしくみが必要、という話になった。それで、いろいろなプロジェクトを見渡して、次に必要となるものは何かを検討する、独立した研究室のようなものをつくろう、という話になったんですが、それを、オープンなところで、いろいろな意見を聞いて運営していく、フォーラムという機能と組み合わせて、フォーラム研究室にしよう、関心をもつさまざまな研究者が集まる場としよう、と。これまでに主要な活動をしてきた人びとを巻き込み、論文の知識だけでなく、どうやってテーマを探索するか、人を見つけるか、どんな方法論を使うかといった、ノウハウなども蓄積して共有できるような体制にして、それを社会技術のエンジンにしていこうと考えていた。そういう形でやらないと、手法や人脈などを他の人たちが活用できず、無駄になってしまう。経験者が集って話し合うことができれば、新しいテーマも出てくるはずなんです。だけど、それはまだできる段階ではなかったのかもしれません。まだ、各プロジェクトも始まったばかりで、しくみをまわすことができなかったのは残念です。

※1 J. Thompson Klein et al. eds., "Transdisciplinarity: Joint Problem Solving Among Science, Technology, and Society: An Effective Way for Managing Complexity," Birkhäuser, 2001.

トランスディシプリナリー研究として、研究者が社会と共に考えることの重要性

小林信:「トランスディシプリナリー」の訳として、「超学際」という言葉がいまだに使われていますよね。あれは、誤解のもとになるんですよね。「学際よりすごい」といった程度に理解されて、ステークホルダーがきちんと位置づけられない問題があると思っています。結果的に社会を見ておらず、研究者がやってあげる研究、という誤解を招きやすいんですよね。

小林傳:おっしゃるとおりです。まだトランスディシプリナリーの理解が浸透していないんですよね。

小林信:ヨーロッパでは、今では、一つのわかりやすい説明として、「インターディシプリナリー(学際)研究+社会との協働」といった表現を使っていますね。

小林傳:そうそう。そして、日本では、社会との協働を、産学連携と捉えがちなところがあります。「総合知」もトランスディシプリナリーという含みがあって然るべきなんですが、イノベーションのためのツールという意味に限定されかねない側面がありますね。

そういう意味では、RISTEXが取り組んできたステークホルダーとの研究開発というのは、本来の意味でのトランスディシプリナリーな研究開発だと思いますが。

小林信:それは、特に最初のころはかなり意識していたと思います。ミッション・プログラムでも、かなり現場を意識していたはずです。例えば、津波避難の片田プロジェクトや、感染症のシミュレーションをした西浦さんのプロジェクトなどは、とても社会的なインパクトが大きい。そういう研究の場を提供できたという点で非常によかった。JSTの中でもこれほどコストパフォーマンスのいいものはないと思います。

小林傳:非常に安くて効果的ですが、知られてないんですよね、RISTEXそのものも。

小林信:だから、見える形にしておくことが必要で、生きたアーカイブとしての機能を持つコアが必要なんですよ。そこに聞けば何でも分かるように。やはりプロジェクト群があるだけだとわかりにくい。こういう分野は、何とか学とか、何とか論の発展という、学問の発展というかたちでは説明しにくい。だからこそ社会技術としての蓄積を、常に把握できるようにしておかないとならないですよね。

小林信:科学技術の方向性を政治や行政が決める、といったことが、英国のサッチャー政権以降に起きているということを、最近論文にまとめました※2。日本では、歴史的にみると、研究や教育に政治家がものを言うということはあまりなかった。戦前の陸軍が文部省のコントロールをしていたときくらいで。ところが、最近また、政治が研究や教育の善し悪しを決めるような傾向が見られます。

小林傳:今世界の政策当局は、何らかの社会的なインパクトを、効率よく生むためにコントロールしたいという欲望が強くなっている。

小林信:「総合知」も聞こえはいいですが、一つ間違うと方向を誤る可能性がある。ただ、現実問題として、もうイノベーションも、貧困問題のような社会課題解決も、トランスディシプリナリーで、総力戦でやらざるを得なくなっていますよね。

小林傳:だから貧困の問題をRISTEXで扱うのもあり得ると思いますが、JSTを所管する文科省だけでなく、厚労省や経産省も関係してくる問題なので、やはり政治との関係がどうなるか、どれくらい自由にしていいかは考える必要がありますね。

2016年あたりに、ヨーロッパと日本の大学の学長が一緒に議論する場に代理出席したことがあります。そのとき、イギリスの学長が、「社会が大学に優しくなくなっている」と言っていました。昔は、大学はリスペクトされていた。ところが今は、「あなたたちは何をしてくれるのか」という問いかけを受ける。日本でも同じ構造があり印象的でした。

そんな中、トランスディシプリナリー型の研究ファンディングを20年やってきたということを踏まえて、RISTEXはこれからどういうところに注意すべきとお考えですか。あるいは大学はこれからどう変わるべきでしょう。

小林信:テーマを役所や政治家が決める、ということではなく、本当の問題は何なのかを、研究者と社会が一緒になって考えなければならないと思います。

研究テーマを決める段階のために、いろいろな問題意識を持った人たちが集まって議論をするプラットフォームが必要という議論が、実は1970年代に既にありました。それをプロジェクト型にするか組織型にするかという問題があって、プロジェクト型はJSTやJSPSで取り組めますが、日本には組織型のプラットフォームがないんです。海外では、大学内の研究所などがあって、プロジェクト研究以外の研究もしていますが。日本は、競争的資金に力を入れるようになった結果、多くがプロジェクト研究のかたちを取るようになってしまった。それも大事ですが、その前の段階の議論を、分野問わずに継続的にする、という組織的な研究のしくみは、実現していないんです。問題解決型も必要ですが、本来は、問題発見が最も重要ですよね。今、その部分が欠けたまま科学技術政策が動いてしまっている。社会技術の中に、そういう機能を持たせたかったんです。

小林傳:本当は、大学がそういう場のはずでしたが。

小林信:そう。今は、大学ランキングのような、短期的な評価を気にするようになっていて、本来やるべき研究や活動をしていない。でも、こんなことをしていたら、社会から見捨てられます。いろいろな人たちと一緒に問題発掘からやっていかなくては。

小林傳:3.11の後に、官僚やNPOの人たちと議論をしたとき、「どんなことを専門家に期待しますか」と聞いたんです。そうしたら、「一緒に考えてくれる専門家が欲しい」と、みなさん同じことをおっしゃった。何か教えてくれる専門家ではなく、一緒に考えてくれる専門家が欲しいんだ、と。

小林信:そう。それを大学の先生は理解しないとならない。大学や研究者って、ある種の伴走者なんですよね。

小林傳:でも、リードしたがってしまう。すると、逆に専門外のことは語ろうとしなくなる。

小林信:今のやり方では、いかに短期的にフローで論文などの業績を稼いでいくかという話になっていますが、実は、日本の科学技術って、ストックをみると悪くないんです。

小林傳:明治以来の営々として積み重ねてきたストックがありますからね。

小林信:なのに今、最近は、民間企業が「絶滅危惧学問」と言い始めているくらい、さまざまな分野が大学からなくなってきている。世界的に見ると、結構重要な研究がまだたくさんあるのに、どこも伝承していない。遺産をうまく生かして、それを回していくことが、それこそSDGsとしても重要なんですけれど。

小林傳:そうなんですよ。日本国内対応のハイテクだけでは、市場は限られているけれど、アフリカとか東南アジアというマーケットに適したマクロ・クリエイト・テクノロジーみたいなものがあるわけですよね。そこには、ビジネスの勝機もあったりする。研究者は、先端を走っていくことに関心を持ちがちですが、まだ残されているマーケットをターゲットにした開発が有用ですよね。

もう一つ、RISTEXでは、3年の研究プロジェクトを3年にわたって公募する、というかたちが基本になっていますが、高齢化のような問題は、研究開発が終了した後もずっと続きます。だから、その知識を保存するための仕組みがないと、またゼロから始めることを繰り返してしまう、という懸念を持っています。

小林信:そういう意味で、本当に僕が一番残念なのは、そういう機能をつくれなかったことです。そういうシステムをつくりたいですよね。

小林傳:過去の、実現しなかった持続のしくみが、今さらに必要性を増していることが、改めて理解できたように思います。本日は、どうもありがとうございました。

※2 小林信一・福本江利子「国立大学法人化とは何だったのかー科学研究の観点からの評価」『一橋ビジネスレビュー』69巻2号、pp.8-21、2021.09

対談を終えて

今回の対談では唯一、私と同世代の方が小林さん(以下、信一さん)です。信一さんは、科学技術社会論研究の日本での展開、学会の設立といった場面で協力してきた、いわば戦友のような方です。またそれだけにとどまらず、お読みいただければわかるとおり、RISTEX設立の前段階からの議論にも深くかかわってこられた方でもあります。影のプロデューサーと言っていいでしょう。20世紀末ころに、科学技術の知識の使い方をめぐって様々な議論と試行が行われていたことを踏まえて、現在のTD研究にいち早く目を付け、そのための体制を作ったこと。これが信一さんの役割でした。そして、この新たな研究スタイルを発展させるためには、ファンディングだけではなく、継続的に議論し、経験を蓄積・分析し、広く研究者が活用できる仕組みが必要だとお考えでした。しかし、RISTEXではこの機能はまだ実現できていません。今回の対談によって、RISTEXが「研究開発センター」と名乗っていることの意味を改めて嚙みしめ、信一さんの言う「組織型のプラットフォーム」の実現を目指すことが今後の重要だと思いました。

(小林傳司、2022年3月)

対談後に、ウクライナ紛争のニュースが飛び込んできた。大学院進学当時の記憶が、40年余を経た私に瞬時に蘇った。大学院入学直後に、たまたま受講していた先生に誘われて食糧安全保障のシミュレーションモデルを開発した。それは、翌1981年の農政審議会答申の原型となったのだが、私の研究生活の最初の大仕事だった。

1970年代末に世界的な小麦相場の高騰が起きた。小麦の不作のため、旧ソ連が輸入を急拡大したことが原因だと後になってわかった。食糧輸入に頼る先進国は競って食糧安全保障のシミュレーションを実施した。日本も一歩遅れて私のところにやってきたわけだ。分析は、日本の食糧需給の脆弱性を露呈させたが、同時に貧しい発展途上国の食糧事情への影響の凄まじさを予期させた。現実に、その後世界的な飢餓が起きた。

実は、当時のソ連の穀倉地帯の中心はウクライナだった。ウクライナ紛争は、引退間近の私に40年前の悪夢を再び蘇らせたのだ。紛争の行方はわからないが、生産の回復には時間がかかるだろう。世界の人口は40年ほどの間に約44億人から約80億人へと拡大した。よほど巧みに世界規模で対処しなければ、食糧危機の再来は避けられそうにない。問題は食糧にとどまらない。サプライチェーンは世界中に張り巡らされ、人の移動も40年前の比ではない。人類はどのような世界を作るのか。そのために我々は何をすべきか。わからないことばかりだ。

社会技術の発足時にはアフガン紛争に直面していたことも思い出した。社会技術が取組むべき課題は多い。その挑戦に限界はない。

(小林信一、2022年8月)

| 社会技術-RISTEX 20年のあゆみ TOP >>> |  |