ELSIとアートの可能性とは?ゲノム倫理研究会レポート

2020年1月14日、六本木アカデミーヒルズにて「ゲノム倫理研究会」が開催された。ゲノム関連技術に関わる規範・価値観を検討するために発足した本研究会。今回、着目したのは、アートからELSI(倫理的、法的、社会的課題)を考えること。

思考の多様性を広げる環境を生み出すべく、森美術館で開催された「未来と芸術展」のギャラリーツアーを行った。その後のワークショップでは、「未来と芸術展」から得たインスピレーションを語り合い、今後の研究会で扱うべき、ELSI関連のテーマを考察した。

アギ・ヘインズ「変容」シリーズ 2013年

倫理を問いかけるアート作品

会合は、まずは森美術館のギャラリーツアーからスタート。ツアーは森美術館アソシエイト・キュレーターの德山拓一氏が解説を務め、「都市の新たな可能性」、「ネオ・メタボリズム建築へ」、「ライフスタイルとデザインの革新」、「身体の拡張と倫理」、「変容する社会と人間」の5セクションで、バイオテクノロジーや身体の拡張をテーマとした作品を、作品解説を受けながらまわった。

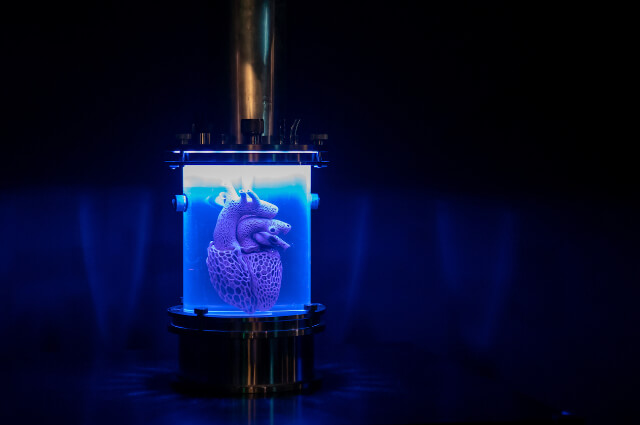

ディムート・シュトレーベ《シュガーベイブ》2014年- 撮影:木奥惠三 画像提供:森美術館

「未来と芸術展」では、ゲノム倫理研究会の議題にのぼるような展示が多数あった。「身体の拡張と倫理」と題された展示セクションがまさにそれにあたり、そこでは実際に細胞培養が可能な「バイオ・アトリエ」が設置された。目を引く作品のひとつが、培養液で満たされた透明ケース内に人工の耳が浮かぶ《シュガーベイブ》という作品だ。これはディムート・シュトレーベというアーティストによる作品で、ゴッホの末裔にあたる人々の協力によって再現された、現代によみがえる「画家ヴィンセント・ヴァン・ゴッホの左耳」だという。「ゴッホの耳」を構成する細胞のもとになったのは、ゴッホとY染色体を共有する弟テオドルスの玄孫のリーウ・ファン・ゴッホの耳の軟骨細胞。そこに、ゴッホの母系の子孫にあたる女性の唾液から抽出したミトコンドリアDNAを導入、培養したという。耳の形は、ゴッホの生前の肖像写真とリーウの頭部スキャンの情報をもとに割り出したものだ。ゲノム編集でDNAを復元し、死んだペットのクローンを求めたり、マンモスのような絶滅種を復活させたりするような行為が実際に存在するいま、シュトレーベは「故人の天才を復元させる」ことの倫理を問いかけている。

パトリシア・ピッチニーニ《親族》 2018年

エイミー・カール《進化の核心?》 2019年

アギ・ヘインズ「変容」シリーズ 2013年

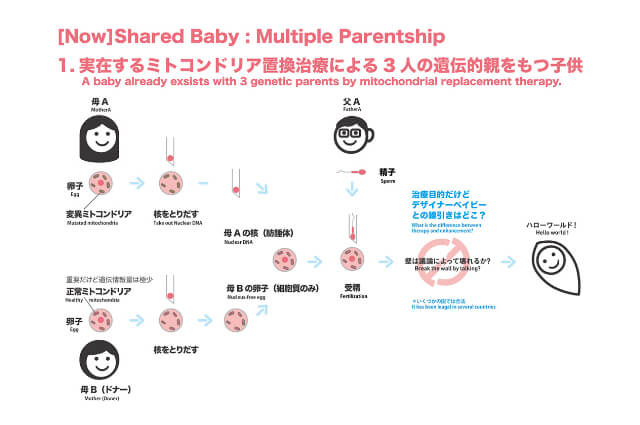

その他にも、身体機能を強化する外科手術を施し、過酷な環境に対する耐性やスポーツで輝ける能力をあらかじめ授けられた赤ちゃんを展示した、アギ・ヘインズによる「変容」シリーズ、再生医療技術をヒントに3Dプリンターで制作された人工の「心臓」を展示するエイミー・カールの《進化の核心?》。パトリシア・ピッチニーニによる《親族》は、オラウータンと人間の架空の交配種という設定から生まれた異様なキメラの彫刻作品だ。また今回の研究会にも参加したアーティスト・長谷川愛氏による《シェアード・ベイビー》プロジェクトなど、アート作品が数多く展示されていた。

長谷川愛《シェアード・ベイビー》 2011/2019年 画像提供:長谷川愛

特に長谷川氏の作品は「遺伝的に複数の親を持つ子どもが実現したら、子育てはどう変化するのか?」という問いのもと、未来の性や生殖、家族やパートナーシップのあり方を提言するものだ。細胞工学の進歩で可能となる1つの未来を前に、倫理の問題を突きつける作品であった。身体の拡張と生命の創造をめぐる倫理を問いかける数多くの作品に、参加者たちは何度も立ち止まり、キュレーターである德山氏の解説に聞き入っている様子だった。

日本の美術館としては史上初めて設置されたであろう「バイオ・アトリエ」。展覧会開催中には、バイオアートの作品が実際に培養されている。

クリティカル・デザインで社会課題を考える

クリティカル・デザインで社会課題を考える「未来と芸術展」のギャラリーツアーを終了後、多摩美術大学の久保田晃弘氏によるショートプレゼンテーションが開催された。久保田氏は、「ゲノムの問題をデザインの問題として捉えたい。『未来と芸術展』の作品からもわかるように、ゲノムをモチーフにしたアート作品は、ミクロな視点からのものが多く、そこでは個人やパーソナルなものがテーマになっている」と、展覧会を振り返った。久保田はバイオテクノロジーを考えるためには、ビジネスに役立つようなデザインとは“別の”デザインが必要だと言う。

「重要なのは“クリティカル・デザイン”です。これは大量生産・大量消費の時代に生まれたインダストリアル・デザインやプロダクトデザインの対概念で、クリティカル・デザインとは、利益や技術発展を主たる目的とせず、生産と消費を避けるためのもの。問いや議論を生むデザインとも言えます。21世紀に入ると、多くの美術館などで、こうしたアプローチのデザインが展示されるようになりました。なぜ美術館が取り上げるのかというと、生命科学とその倫理の問題を、広い意味でデザインの問題として取り組むことで、社会の中に考える場を増やし、いろいろな分野の人々を巻き込んでいけるからです」と説く。

我々が普段思い浮かべる消費活動のためのインダストリアル・デザインではなく、ゲノムを考える上ではクリティカル・デザインが必要不可欠であり、「出発点は、問いを立てるかということ。問いがなければ答えはありません」と、さまざまな視点で思索することの重要性を強調した。こうしたクリティカル・デザインの意義に対する考察を経て、参加者たちはワークショップに臨んだ。

「未来と芸術」展のアドバイザーを務めた久保田晃弘氏

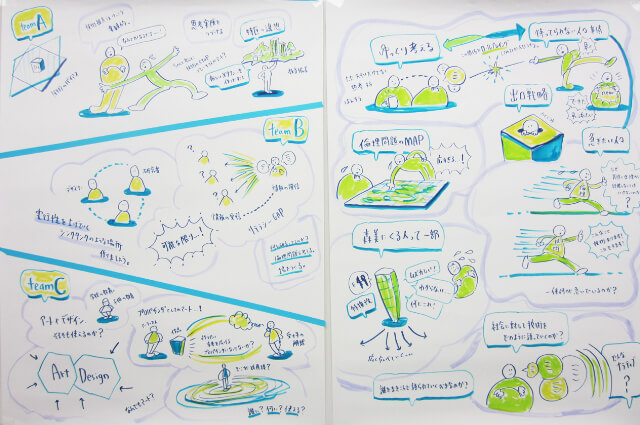

続いて行われたワークショップは3組に分かれ、まずは「未来と芸術展」で気になった作品とテーマを、各自がそれぞれ洗い出すことになる。

それぞれのチームでは、「社会におけるアートの役割は何か」「社会ではバイオアートをどう捉えるか」などの感想や論点があがった。「より(科学技術を)知ってもらうために、マンガやアニメをつくるのがよいのではないか」という意見もあった。「未来と芸術展」の展示に対するこれらの感想から、今後の「ゲノム倫理研究会」でテーマになりうるものを議論する。果たしてELSIを検討する上で、アートは有効なのだろうか。

アートから考えるELSI

議論で多く出てきた答えは「アート側から投げかける問いに期待したい」ということだった。

Aチームでは「多くの科学者にとって、ポジティブな未来ビジョンを提示するほうが投資も注目も集まる。かたや倫理への警鐘を鳴らす役割がアートにあるとして、技術発展の先のディストピアばかりが語られても議論は先に進まない。いかに極論に陥らず、ディストピア、ユートピアを行き来するのかが重要となる。

これまでの技術発展において、倫理課題は楽観的な科学進歩に対してブレーキをかけるというイメージになりがちだが、逆にブレーキがあるからこそ、コーナーがうまく曲がることができて、一足飛びに課題を解決できるようなイノベーションチャンスになるのではないか。そのブレーキは、アートから生まれる様々なメタファーが鍵となるのでは」という

意見があがった。

早稲田大学の田中幹人氏

Bチームでは「情報を伝える側だけではなく、受け取る側のリテラシーをいかに高めるかという問題について、教育的な観点も含まれるという視点から議論がスタートした。さらには、サイエンス側、実際にはJSTや、先端技術開発の研究プロジェクトCRESTなどで実際に進められている研究そのものを具体的なテーマとして扱いたい。その上で現場の研究者に対して、デザイナーやアーティストも含めてELSI的な観点でリサーチするシンクタンクのような企業を立ち上げられないか、という話にもなった。実効性を重視した上で、実際の研究に対してELSI的な観点を入れていくというようなアクションに移していくのはどうか、という議論になった」と話す。

弁護士の水野祐氏

Cチームでは「アートやスペキュラティヴ・デザインといった分野がそもそも”使えるのか”というところから議論がスタートした。そもそも法のベースがある上で、アートの立ち位置や役割を分類すること、またアートやスペキュラティヴ・デザインの課題定義に対する問題点や欠点などもあるはず。アートはプロパガンダ性や表現のバリエーションに幅があるので、ELSIにおいても役に立つのではないか」という議論がなされた。

ワークショップの議論を可視化(グラフィックレコーディング 清水淳子)

印象的だったのは、ワークショップや発表のワードに、TOYOTAが発表したビャルケ・インゲルスがデザインした実証都市「Woven City」の話題が多く含まれていたことだった。「未来と芸術展」の冒頭には「都市の新たな可能性」という展示セクションがある。様々な建築家たちが提案する都市像のなかで、ビャルケ・インゲルス・グループ(BIG)による約1万人が生活可能な海上コミュニティ計画の構想図の展示が注目を集めていた。このビャルケの「オーシャニクス・シティ」は、エネルギー、水資源、食料や廃棄物の流れを制御し、地球温暖化に伴う海面上昇に対応可能な海洋都市モデルを提案したものだ。

こうした、バイオテクノロジーの観点から「都市」をまるごと構想することも有効な手段となるだろう。様々な角度からのアートプロジェクトに触れることで、研究会の視点の幅がさらに広がったようだ。