〈RISTEX20年ふり返り対談2〉村上陽一郎×小林傳司 2021年12月21日 於・東京

社会技術研究システムに、立ち上げの頃から携わり、初期の公募型プログラムである「社会システム/社会技術論」研究領域、その後の「科学技術と人間」研究開発領域の領域総括を務め、「研究者とステークホルダーの共創を通じて具体的課題の解決に挑戦しつつ、科学・技術と社会についての理論的な検討を進める」という、RISTEX特有のスタイルの確立に貢献された村上陽一郎氏。これらの領域から生まれた研究開発テーマや人材、マネジメントのスタイルは、その後のさまざまな公募領域およびプログラムに引き継がれている。今回は、「社会システム/社会技術論」研究領域のプロジェクトに参加し、「科学技術と人間」研究開発領域で総括補佐を務めた小林傳司センター長と、これらの領域での経験を中心に、社会技術のこれまでをふり返っていただいた。

村上 陽一郎(むらかみ よういちろう)

東京大学先端科学技術研究センター長、東洋英和女学院大学学長などを経て、現在、東京大学名誉教授、国際基督教大学名誉教授、豊田工業大学次世代文明センター長、一般財団法人日本アスペン研究所副理事長。著書に『安全と安心の科学』『人間にとって科学とは何か』など。

「社会技術」立ち上げの頃の議論

小林:20年前に、今の「社会技術研究開発センター」の前身である「社会技術研究システム」が設立されたということで、本日はこの20年について、改めて村上さんとふり返りたいと思います。私自身は、「社会技術研究システム」時代の公募型プログラム「社会システム/社会技術論」研究領域で、藤垣裕子さんのプロジェクト※1に参加していたのですが、村上さんは領域総括をされていました。

村上:そうですね。小林さんは、その後、領域マネジメント側に回ってくれましたよね。

小林:はい。「社会技術研究開発センター」に改組されてから始まった「科学技術と人間」研究開発領域では、私も総括補佐として、採択などマネジメントに関わるようになりましたが、村上さんは、2つの領域で通算12年もの長い間、領域総括をやっておられたんですね。まずは、20年前の「社会技術研究システム」の立ち上げの頃についてお聞きできればと思うんですが、村上さんはそのきっかけとなった「社会技術の研究開発の進め方に関する研究会」、いわゆる吉川委員会のメンバーでいらっしゃいましたよね。

村上:そうです。そこでは、そもそも「社会技術」という言葉が成り立つのか、というところから皆で検討していました。「社会を動かすための技術」には「実装」も重要で、そのための「社会実験」をやらないとならないわけですが、それは実験室とは異なり、実際の社会のあり方に少なくとも部分的には影響してしまう。それがどこまで許されるのか、あるいは本来許されるのか、という議論から始まって、ずいぶんいろいろ意見が出ました。

小林:このときの報告書が平成12年(2000年)に出ていますが、現代に通じる内容ですね。

村上:当時は、原子力関連の事故や不祥事が続いた後で、とにかく新しい概念を創設しようという意気込みが強かったんですね。

小林:この報告書に、「社会技術の特徴とプロジェクトの推進上の課題」として、「(1)社会の問題の解決を目指す技術、(2)自然科学と人文・社会科学との融合による技術、(3)市場メカニズムが作用しにくい技術」とあります。今もRISTEXの説明として使っている表現です。

村上:この、(1)を受けて(2)というのは大事なところです。社会とはそもそも人間から成り立っているので、人間と社会に関する学問の貢献を無視するわけにはいかない、ということが大前提となっています。

小林:また、「社会技術の理念」として、科学技術の成熟化の中で、知識が細分化され、俯瞰能力がなくなっていることが問題だと書かれていて、今日でも同じことが言えますね。だからこそ「社会に開かれた」研究で社会課題に取り組む、と。

村上:そうですね。報告書に「…科学技術と社会との調和を図っていく必要がある。このような『自然科学と人文・社会科学の複数領域の知見を統合して新たな社会システムを構築していくための技術』を『社会技術』としてとらえることとする」とある。科学技術と社会の問題を中心に据えた学問領域として、海外では科学技術社会論(STS)が確立していましたが、日本ではようやく科学技術社会論学会ができるという段階でした。

小林:はい。ところで、日本の科学技術社会論(STS)の一つの特徴として、特に初期は、理科教育の関係者が関心を寄せていましたが、学術界では、科学そのものが重視されていて、理科教育はどこか下請け扱いされがちでした。そしてこれは、科学技術と社会の関係といった、文部省の指導要領に含まれないものを教育に導入する際の難しさにつながっています。

村上:小林さんが大阪大学で社会技術共創研究センター(通称ELSIセンター)を立ち上げるときも、従来の教育と異なる大学院教育というのは、理解してもらうのが難しかったんじゃないですか。

小林:そうですね。

村上:逆に言うと、RISTEXがやろうとしたことは、自分の専門をどこまで広げられるか、ということと関わっている。最近になってようやく、大学院生に教養教育を施そうという試みが動いているみたいですが、これもなかなか大変だと思います。

小林:そうなんです。私も大阪大学の理事のとき、学部生だけでなく、博士課程の大学院生までの全学生に、教養教育を受けることを修了用件に入れたのですが、抵抗は強くありました。そういう意味では、社会技術という考え方にも、なかなか難しい構造があって…

村上:そうですね。まあ工学系の人は社会とのつながりがあるから、社会工学のようなものはありましたけど、自然科学系を巻き込むのは、なかなか大変だと思いますね。

※1 「公共技術のガバナンス:社会技術理論体系の構築にむけて」プロジェクト

「社会システム/社会技術論」研究領域と「科学技術と人間」研究開発領域

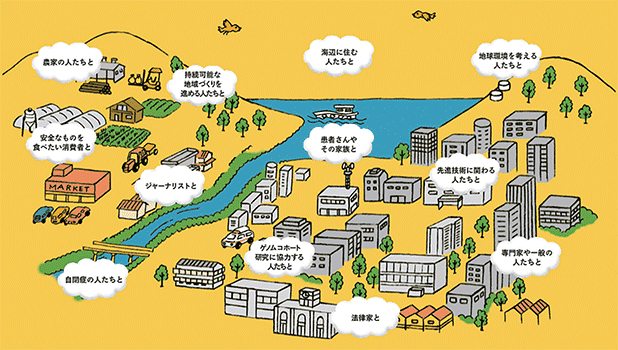

「科学技術と人間」研究開発領域「科学技術と社会の相互作用」研究開発プログラムHPより

小林:領域総括をなさっていた頃のお話として、まずは「社会システム/社会技術論」研究領域についてお聞きできますか。

村上:興味深いものが多かったですよ。例えば、渡邉豊さんのプロジェクト※2は面白かったですね。輸入コンテナ貨物を積んだトレーラートラックが、法定内のスピードで走っていても、カーブで横転してしまい、一般市民を巻き添えにする死傷事故も起こっていた中でこの問題に取り組んで、実験をやってくれて。

小林:はい。トラックの重心を検知するシステムという実用的な技術開発で、社会的なインパクトの大きな研究でしたが、その後国交省から輸入コンテナの安全な輸送に関するマニュアルが示され、このシステムの導入インセンティブがなくなったそうです。それでも、問題の認知を拡げた点が間接的に影響している可能性もあり、こういう事例の位置づけや評価は難しいものですね。

村上:そうですね。

小林:「科学技術と人間」研究開発領域はどうでしたか。

村上:面白かったですね。

小林:よくサイトビジットや合宿もしました。

村上:国際会議も開催しましたね。いろいろなプロジェクトがありました。例えば、弁護士の中村多美子さんのプロジェクト※3では、「法廷というのは真実を見出すところというより、勝ち負けを決めるところ」ということを聞いて、そのような認識をしていなかったのでびっくりしました。

小林:よく覚えています。そういう弁護士側の認識と、真実追求型の理学系の研究者が共同研究するとき、分野の違いによる認識の差異が大変大きい、ということがよくわかりました。もう一点厄介なのが、「不確実性」。科学をうまく援用して「勝ち」につなげたい、という利害の観点が、法廷に関わる側にあったりしますが、科学の立場からは、不確実性をないがしろにして、科学を意図的に勝負に利用することは受け入れがたい。

村上:考えてみたら、今、社会で問題になっていることには、大抵、不確実性が入っているんですよ。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)だってそうでしょう。

小林:おっしゃるとおりですね。COVID-19に関しては、去年、科学者が言っていたことと今言っていることは全然違いますけど、それは去年が間違っていたのではなく、現在進行形で解明しようとしていることについて、常に不確実性があるからですものね。

村上:だから、不確実性に関する問題は、実は今でもとても大事なんですよね。温暖化もそうでしょう。

「科学技術と人間」研究開発領域・総括当時(2014年)

小林:「科学技術と人間」研究開発領域が終わる少し前に東日本大震災が起こったことで、われわれは一層強く、不確実性というものの難しさを実感しました。

村上:数々のプロジェクトが実施されましたが、その後、継続的な活動の場を運営するというは、日本ではなかなか難しいですね。海外では幾つか成功していると思いますが。

小林:具体課題に取り組むことは重要なのですが、その研究結果を集めて分析して、より高次の知を生産する、あるいは常に議論・検討をし続けて、今ある知識を見直したりアップデートしたりする、いわゆる「メタ」な活動に、日本では予算が付きづらいところがありますね。せっかくそういう意思を持つ人たちが現れても、恒常的なしくみで自走するのは難しい。これはファンディングの課題でしょう。

村上:ということを研究テーマにして、RISTEXがプログラムをつくったらどうですか? ファンディング・エージェンシーによる、ファンディング・エージェンシーそのものの探究。それは重要なメタ研究ですよね。RISTEXぐらいしかやれないと思いますが。

小林:なるほど(笑)。確かに、大変興味深いです。ところで、科学技術と社会に関する研究開発は、その後もRISTEXで公募しています。「人と情報のエコシステム」研究開発領域(通称HITE)、そして、新興科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)や責任ある研究・イノベーション(RRI)を扱う「科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)への包括的実践」研究開発プログラム(通称RInCA)。ここでは、村上さんの領域で培われた人材やネットワークが少なからず活躍しています。

世の中でも、特に社会に実装する、影響を与えるような研究への大型の公的な研究費の場合、ELSIにちゃんと取り組むことを義務付ける雰囲気になってきています。しかし、まだ、その技術が社会に受容されるためのお手伝い、という感覚が強い。本来は、その前提から問い直すことで、技術開発側が提供できると考えている価値と、社会が望んでいるものを見比べるところから始めなければならないのですが。それでも、ELSIは大事、という言説は出てきた。村上:はい、そうですね。私は各界のリーダー、企業のサブトップくらいの人たちを対象として古典を読んでディスカッションをする「アスペン・セミナー」※4を開催していますが、彼らは、コーポレート・ガバナンスとか企業倫理に非常にセンシティブですね。彼らにELSIの話をすると、その発想を理解してくれます。そういう意味では、ELSIや責任あるイノベーションといった考え方は、社会の中で定着してきていて、そういう方向でものを考えなければならないという機運は醸成されていると感じます。

※2 「輸入依存型社会における安全な物流の構築」プロジェクト

※3 「不確実な科学的状況での法的意思決定」プロジェクト

※4 日本アスペン研究所が開催する、各界のリーダーを対象とする、「古典」を素材とした対話のセミナー。

広い視野での問題設定と抽象度の高い議論の重要性

小林:この前、知人から、「public understanding of philosophy(哲学の公衆理解)」という言葉を聞きました。英国シェフィールド大学のアンジー・ホッブス(Angie Hobbs)という古代哲学の女性研究者が、そういうタイトルの職に就いたそうです。日本では、そんな発想は生まれてこないですよね。

村上:うまい表現をするものですね。Public understanding of science(科学の公衆理解)は、英国中心に1990年代に議論され、研究が進みましたが。

小林:他にも、英国研究・イノベーション機構(UKRI)では「Trustworthy Autonomous Systems Hub(信頼できる自律システムハブ)」という枠組みをつくっているそうです。信頼できる自律したシステムを実現するには何を考えなければならないか、そういう問題の置きかたをしています。すると、自動運転もロボットもアバターも、金融工学も全部含まれる。個別の技術に閉じない抽象度で、研究を進めているんですよね。

村上:日本の研究文化においては、そういう抽象性を軽視するような側面がある気がします。

小林:「わかりにくい」とか、「ふわふわしている」とかいう反応になる。だけど結局、海外の言説でつくられたしくみの中で、個々の要素のスペック向上の競争に巻き込まれているのは日本だという気がしています。

村上:そう考えると、こういうメタな視点を苦手とし続けることは、ある意味で国益に反するとも言えるわけですよね。RISTEXに話を戻すと、こうした理念レベルの議論というのは、実は国際社会における日本の立場を考えるとき、徹底して検討すべきだと思うんですよ。先ほどからの話を集約すると、一つ、重要なポイントは、「われわれは、メタな立場からものをみるのが苦手だった」、ということでしょうね。徹底的にそれが欠陥だな。

小林:こういうメタな視点というのは、私たちの専門領域である科学史・科学哲学、科学技術社会論といった分野で、まさに取り組んできたものですよね。

村上:私たちがいた東京大学の科学史・科学哲学研究室の授業は、教養科目の位置づけで、理念としては完全にアマチュアリズムでした。本来は自由な言論があるべきという考えで、歴史的にはそれはアカデミズムの外にあったものが専門化してきて。実は、この専門分野での教員は、私が初めてだったんですが、その後いずれも専門性が高まってきたんです。優れた研究者も出てきていますが、「メタな立場からの貢献」ということへの専門意識は、あまり強くない。科学技術社会論学会の設立当時も、学会誌に論文を載せることに重きを置くような学会にならないように、とお願いした覚えがあります。でも、日本で学問研究をやる、となると、論文を生産するのが専門家であるという意識が強い。そこから一歩離れて、別の立場で問題を考えましょう、ということに対しては、何か大きなブレーキがあるような気がします。

小林:わかります。その結果、少し自分の範疇を超えた問題に対しては、「専門ではないので」という言い方をする研究者が多いですよね。「専門家」は増えているけれど、「知識人」はどうか、ということでしょう。RISTEXでも領域総括を選ぶときは大変です。テーマが幅広いので、総括には、専門性に加えて幅の広さ、大人の感覚、といったものが求められる。そういうタイプの人材を作ることに日本は失敗しているような気がします。

村上:そう言われると、なんか、胸が痛い。

小林:先ほどの話に戻ると、政策関係者の間でも、ELSIが必要だという認識は広まっていて、それ自体は良いのですが、こうした動向を、「批判精神が欠けている」と批判する人もいる。ここのバランスはとても難しいです。1970年代にあった、科学を批判的に眺め、オルターナティブを模索するような観点からは、科学を補完するもの、という現状のELSIの位置づけに対して、それに尽きていいのか、という批判を投げかけられる。

村上:でも、産業界や政策関係者が言っているELSIというのは、こういう昔からの意味でのELSIの議論ではないですよね。

小林:はい。むしろ、社会の中の科学技術のあり方が変わってきている中で、それに対する新しいアプローチや大きな変化のひとつの表現として、いわゆる体制側が「ELSIは必要だ」と言い出しているように思います。

村上:当初、科学技術基本法が通ったときには、「人文・社会科学は除く」ということになっていたのが、第6期になって、この表現がなくなり、人文・社会科学に協力を求めるようになりましたよね。とすれば、人文・社会科学が絶対必要なわけで、そのことの意味をメタに考える必要がある。そういう意味では、public acceptance of humanities、つまり、公共世界における人文学の必要性を理解することが大事なのでしょう。

小林:他方で、理系の学生の中には一定数、社会との関わりとか倫理とか、そういう問題に関心をもつ若者がいつの時代でもいます。

村上:そう。でも、多くの理系の大学院では、脱落者のような扱いをされたりしますよね。本当は大切な人材なのだけど。

小林:そうですよね。だから理系の研究科の中に、一つでもこういうことを扱う研究室を置いておくことで、常に社会技術の人材は、生まれていくのではないかとも思っています。

村上:本当は人文社会系からもあるといいですが、なかなか難しいところがありますね。まずは、理系からの方が、キャリアパスをつくるのが、敷居が低くて良いのかもしれません。

さらには、社会技術の今後について考えるなら、従来の「科学・技術」だけが対象である必要もないかもしれません。「public understanding of philosophy」という問題の立て方があるなら、「人文・社会科学系の学問と社会」というテーマも社会技術のひとつになり得る。そういう視点に、今日気付いたので提起しておきます。社会技術、つまり社会を良くしていく何かを扱うときに、われわれ人間が持つ知そのもの、それこそサイエンスscienceという言葉の起源であるscientia(スキエンティア)と社会との関係を考えるという視点が重要なのかもしれません。

小林:おっしゃる通りですね。最後にわれわれの目を未来に向けるような提起をしてくださり、どうもありがとうございます。本日は、非常に面白い話をたくさん伺うことができました。感謝いたします。

対談を終えて

村上さんは私の恩師に当たる方です。今回の対談では、もちろん採録はできませんでしたが、私の個人史にかかわる事柄にまで話題に及び、大変懐かしく、楽しい経験をすることができました。また、村上さんが社会と科学技術の関係、さらに社会と「知」の関係について、長年にわたり、誰よりも深く考えてこられたことが、RISTEXの「科学技術と人間」領域の総括のお仕事にどのような影響を与えたかも知ることができました。対談をお読みいただければ、村上さんが、日本の知的状況の大きな欠点として、事柄をメタの視点で考えるという発想が極めて弱いことに強い懸念をいだいておられることを理解していただけると思います。私もこれには大いに共感するところであり、ことは理工系の科学技術の話にとどまるものではなく、人文社会科学の在り方にも及ぶもののように思いました。RISTEXが、「社会技術」という概念を掲げていることによって常にその概念の説明を意識せざるを得ないという意味で、メタの視点を背負っているのだということを改めて気づかせていただきました。(小林傳司)

| 社会技術-RISTEX 20年のあゆみ TOP >>> |  |