第71回 カーボンニュートラル特集Vol.3「気候変動への適応に貢献する近未来の気象・気候予測」

カーボンニュートラル社会の実現に向けて、必要性が高まってきているのが「数週間から十年先ぐらいまでの気象・気候予測」です。CO₂排出削減とは直接関係なさそうな予測の技術が、なぜカーボンニュートラル社会の実現に必要なのか。また、どのように貢献しうるのかを、CRDSシステム・情報科学技術ユニットの嶋田義皓フェローが解説します。

温暖化によって地球に何が起きるかを予測する

なぜ人類がカーボンニュートラルを実現しなければならないか、その前提としてあるのはいうまでもなく地球温暖化の問題です。2015年に国連で採択された「パリ協定」において、「世界平均気温の上昇を産業革命以前と比較して2℃より十分低く抑え、さらに1.5℃未満に抑える努力を追究する」という目標が合意されました。その後、今世紀末までに気温上昇を1.5℃に抑えることが世界共通の目標となり、日本でも2030年までにCO₂の排出量を46%削減(2013年度比)し、2050年までに全体としてゼロにするというカーボンニュートラルの取り組みが始まっています。

このような状況下で、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告書の中でも重要視されているのが、「緩和」と「適応」という2つのキーワードです。温室効果ガスの排出量をできるだけ削減して地球温暖化を最小限に留めようというのが「緩和」であり、温暖化によって増加する気象災害などのリスクに備えようというのが「適応」です。そして後者の「適応」の方に、「気象・気候予測」が大きく貢献しうると考えられています。

なぜなら、どのような種類の異常気象が増え、どの程度の災害が発生するか、事前にリスクが予測できれば対策が講じられるからです。洪水のリスクが高まるのであれば堤防を嵩上げしたり補強したり、また、都市計画段階で住居に適さない地域を指定できるかもしれません。台風が強大化するのであれば、風防施設を作ったり、高潮に備えて護岸したりすることも可能です。今後起きうる気象・気候の極端な現象を精度高く予測することで、適応的かつ強靱な社会を構築することができると考えられているのです。

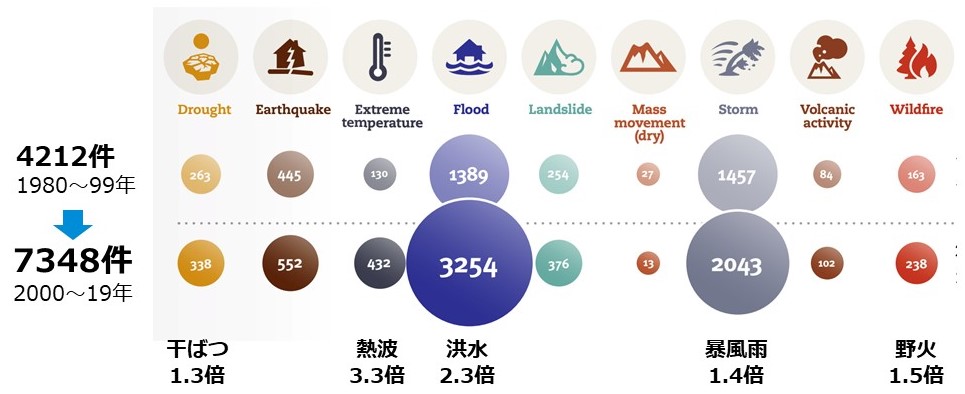

世界で発生した自然災害件数の変化:

2000~19年の20年間で発生した自然災害の件数は、それ以前の20年間(1980~99年)の

1.7倍以上に増加した。洪水や暴風雨など、大半が気象・気候に関係する。

(出典:UNDRR & CRED, The Human Cost of Disasters - An overview of the last 20 years 2000-2019 (2020).)

数週間から十年スケールの近未来予測の重要性

予測は計算機シミュレーションによって行われます。これまでは一週間先ぐらいまでの短期の「気象予報」と、50~100年先を見据えた長期の「気候変動予測」が主流でした。ところが近年になって重要視されてきたのが、数週間、数ヶ月、数年、あるいは十年程度先を見据えた「近未来予測」技術の開発です。

なぜ近未来予測を進める必要があるかというと、二つポイントがあって、一つはこのあたりの時間スケールの気象現象が豪雨や洪水、熱波や寒波などの自然災害につながる可能性が高いからです。IPCCが予測する気候変動は、21世紀末に世界の平均気温が何度上がるといった遠い未来のことであり、一般の人にはピンと来ません。でも、5年や10年先の話となれば日々の暮らしに直結することなので、リスクを「自分事」として受け取れます。地球温暖化の影響によって、私たちの住む地域の気象や気候がどう変わり、どんな災害が増えてくるのか。精度高い予測ができれば対策も可能になってくるので、近未来予測が必要との認識は自治体の間でも高まってきています。

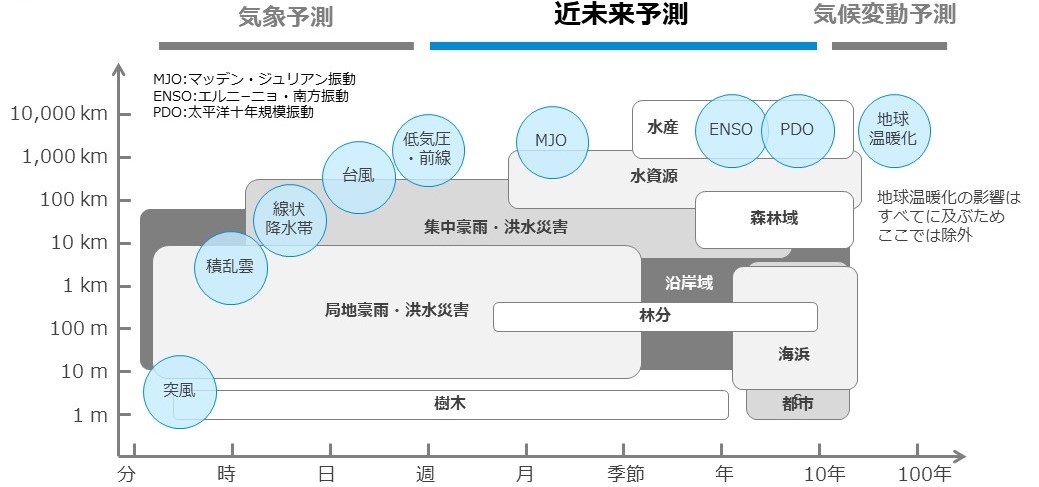

近未来予測の重要性:

気象予測と気候変動予測の間のギャップを埋める近未来予測は、

農林水産業や防災・減災など様々な応用が期待される。

(出典:戦略プロポーザル「極端気象災害と気候変動リスクへの対応強化に向けた近未来予測」(2022年3月)

もう一つは、この領域の計算機シミュレーションに必要な予測モデルがいまだ手つかずの状態であるということです。1週間先の天気は、現在の気象予報モデルで精度高く予測できますが、モデルに海洋が含まれていないために近未来予測には適しません。一方、IPCCで用いられているような気候変動の予測モデルも、100㎞四方という大きな空間スケールで数十年先の未来をシミュレートするためのもので、台風や豪雨などの具体的な現象は表現されず、やはり近未来予測には適しません。今後、地球温暖化の影響がどのように現れ、我々の暮らしにどんな影響を及ぼすのか、それを具体的に知るために近未来予測モデルの開発が急がれるのです。

さまざまなステークホルダーの参加が望まれる

近未来予測の研究を進めるうえで必要なのは、さまざまな分野の専門家の参加であると私たちは考えます。なぜなら、社会の側がどのような予測情報を求めているのか、そのニーズを明確にしない限り、研究者は開発の目標を見失うからです。また、近年気候変動が経済に与える影響にも注目が集まり、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)という気候変動に対する企業の取り組みを具体的に開示することを推奨する動きも見られます。その流れから損害保険会社などの企業も、気候変動に関心を持つステークホルダーの一つになっています。

そこで私たちは多様な視座から近未来予測について議論をするために、気象・気候の研究者をはじめ、さまざまな専門家を一堂に集めてワークショップを開きました。その中で見えてきた課題の一つが、予測の先にある影響評価の必要性です。単に気温が何度上昇し、降水量が何ミリ増えるということでは、それがどう私たちの暮らしに影響するのかが分かりません。温暖化によって海面水位が上がるのなら、どのくらい上昇し、高潮の発生確率がどの程度上がるか。降水量が増えるなら、どのくらい増えて、河川氾濫のリスクがどのくらい高まるか。そこまで予測して初めて具体的な対策につながります。

また、社会の側でもどんな予測が必要かということを研究者に明示する必要があります。実際にどういう分野でどこまでの情報があればいいのか、陸域なのか海域なのか、農業関係なのか、土砂災害などのリスクまで含むのか。そこが具体的に分からなければ研究の方向性が定まらず、また研究成果を意志決定や政策に落とし込むこともできません。CRDSのプロポーザルでは、研究の初期段階から気象・気候予測と影響評価をカップリングさせて進めていくことを提言しています。

数週間から10年スケールの気象・気候予測は複雑で、科学技術的にも非常に難しい領域です。気象予報モデルの方からアプローチするとカオスの壁に阻まれます。逆に気候変動予測モデルの方からダウンスケールする方法もありますが、いまだ実用化には至っていません。しかしながら、気候変動に我々がどう「適応」するかを決めるには、近未来の気象・気候予測は不可欠で、そのためにはさまざまなステークホルダーを巻き込んで取り組んでいく必要があります。

近未来予測はローカルな地形の影響を受け、求められる予測情報も地域の人々のニーズと深く関わるため、国内での研究開発体制を強化する必要があります。幸いにして日本の気象予報や気候変動予測の技術は世界の中でもトップレベルの水準にあります。マルチステークホルダーとの協同・連携を通じて、研究の計画段階から成果創出までを共に進める共創体制が国内に構築できれば、数週間から十年スケールの近未来予測の研究開発は効果的に進展すると期待されます。

プロフィール

嶋田 義皓(しまだ よしあき)

システム・情報科学技術ユニット フェロー。

東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻博士課程修了。博士(工学、公共政策分析)。

元・日本科学未来館科学コミュニケーター。CRDSではIT分野の調査・戦略立案に従事。専門分野は物性物理、科学コミュニケーション、科学政策。「百聞は一見に如かず」がモットー。著書に 『量子コンピューティング 基本アルゴリズムから量子機械学習まで(情報処理学会出版委員会 監修)』(オーム社、2020)。ノーベル物理学賞についての解説でNHKニュース番組に生出演多数。