第62回「社会の移行を促進するための研究開発 気象・気候予測で社会課題解決へ」

※この記事は「科学新聞2021年11月26日号」に掲載されたインタビュー記事です。

米国のパリ協定復帰、EUの欧州グリーンディール、英国のネットゼロエミッション法、中国の国連総会での演説など、世界は温室効果ガス排出の正味ゼロ(カーボンニュートラル)実現に向けた姿勢を打ち出している。一方、極端気象の発生頻度が増すなど地球温暖化の影響が各地で顕在化し、その対応も急務となっている。

CRDSでは、25学協会、100名を超える専門家・有識者による協力の下、環境・エネルギー分野の俯瞰報告書をまとめた。

エネルギー分野では、個別技術の高効率化や高性能化、次世代技術の開発と同時に、出力変動のある再生可能エネルギーとの協調、エネルギーマネジメントシステム間の協調・連携など、技術間の調和や統合によるシステムとしての高度化を目的とした研究開発が見られた。環境分野では、フェーズドアレイ気象レーダーなどの地上観測・計測技術や衛星観測で進展が顕著だ。下水からの病原性ウイルスの検出などコロナ禍において高まった分析ニーズやそれに対応する技術開発も急ピッチで進められた。またエネルギー、環境いずれの分野でもDXの進展やコンピュータの能力向上、計算手法、モデルの高度化による予測の高精度化・高解像度化が進み、AIの導入も広まっている。

こうした全体的な動向に加え、30の研究開発領域別に技術開発の進展や国内外のプロジェクトなどについて紹介している。例えば、二酸化炭素分離回収技術では、アミン液を用いた吸収法が実用化されており、現在は新規吸収液(非水溶媒液や相分離液)、固体吸収材または吸着剤、分離膜を用いた研究開発が進められていることや、カナダや米国等のプロジェクトなどを紹介している。

また注目動向として、二酸化炭素分離回収技術以外にもP2X(Power-to-X)技術、持続可能な航空燃料(SAF)、バイオマスを通じたネガティブエミッション、電力貯蔵技術、アンモニア燃焼、デジタルツイン、その場観察技術、GHGと大気質の統合観測、気象予測技術、十年規模変動予測、無人機による観測、トレーサー技術、下水疫学、マイクロプラスチック、社会-生態システム評価の16の動向を挙げている。

中村亮二ユニットリーダーは「報告書では30領域の現状とトレンドを専門家らによるエキスパートジャッジに基づきまとめています。各種事業を通じて政策的に力が入れられているカーボンリサイクルや蓄電池などで強みが見られるほか、気候変動予測、水循環、大気環境分析、除去・浄化技術といった環境関連技術で以前からの強みが維持されているという結果でした。一方で火力発電や風力発電などは研究開発が停滞気味とされ、社会情勢の変化など研究開発を取り巻く様々な要因が影響しているものと思われます」とする。

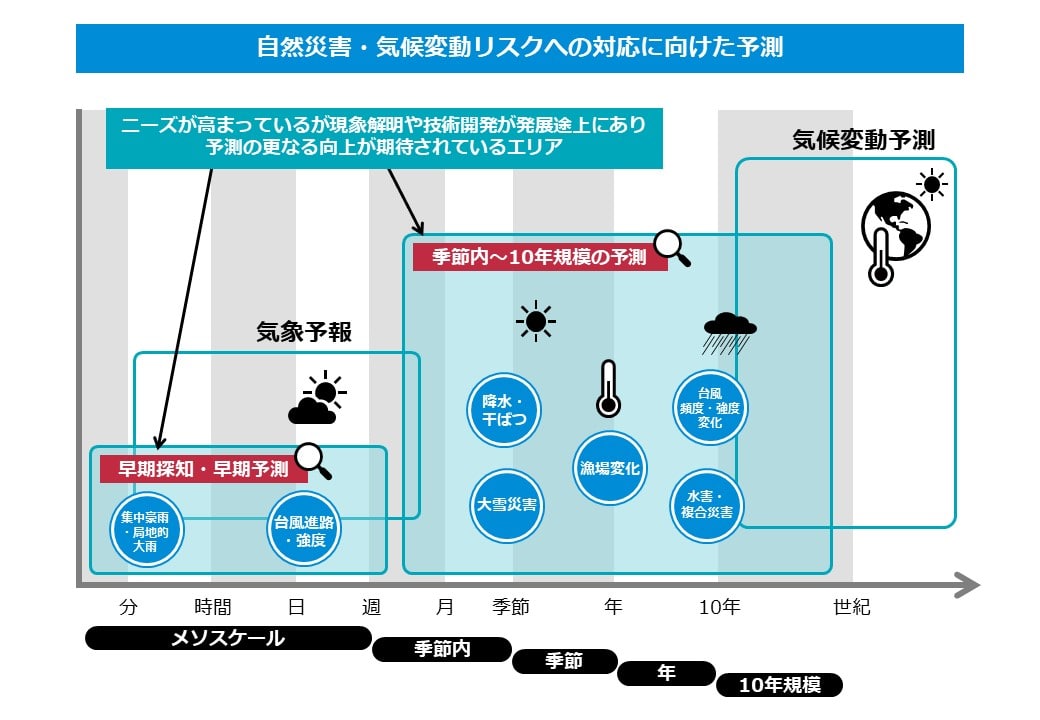

こうした研究開発の動向を踏まえ、CRDSは、今後は「社会の移行を促進するための研究開発」の重要性がこれまで以上に増すとの見方を示した。中村ユニットリーダーは、その一つとして「現在の天気予報や気候変動予測ではまだ十分対応できていない、早期探知・早期予測と季節内~10年規模の予測の研究開発を進める必要があります」という。

国連機関が2018年に公表した報告書によると過去20年間(1998~2017年)の自然災害による経済損失は約2.9兆ドルであり、そのうち豪雨(1兆3300億ドル)、洪水(6560億ドル)、干ばつ(1240億ドル)など、極端気象関連の損失は77%を占める。今後、こうした損失はさらに増加すると見られる。

気象の予測は私たちの日々の生活や経済に直結する。例えば、日射量や風力が正確にわかれば太陽光・風力発電の高精度な出力予測ができ、安定的な電源供給が可能になる。集中豪雨や局地豪雨の早期探知は災害対策に重要だ。また、数週間から1年先の気温、日照、降水等は農作物の生育や漁場の変化の予測に活かせる。10年規模の台風や豪雨の頻度や強度の変化がわかればインフラ整備などに活用できる。

こうした予測は一部実用化しているが、まだ限定的である。そのうち早期探知・早期予測については、日本には一日の長がある。「例えば、理化学研究所をはじめとする産学官の共同研究グループが、解像度500メートルで30秒ごとに更新する30分後までの降水予測をリアルタイムで行うシステムを開発しました。分単位の降水予測は日本ならではのものです。現在、さらなる高度化に向けた検討が進められています」という。

一方、長期の予測では、いくつかのシナリオに基づいて2100年までの間の世界平均気温の上昇を予測するIPCCの取り組みが有名だ。そのIPCCは最新の第6次評価報告書で2100年までの変化を20年区切りの形で示した。より近い未来の予測があると、気候変動の影響を社会が実感し、具体的な行動につなげやすいと期待されるからだ。こうした中で近年重要性が指摘されているのが、数週間先を対象とする季節内のスケールから、10年先、20年先といった10年規模のスケールまでの間を対象とする予測である。

一般的に天気予報でも気候変動予測でも物理法則に立脚した数値モデルを使って予測が行われる。時間スケールによって影響を受けやすい現象が異なるため、現在はある程度スケールを区切った検討が主流だ。一方で、従来のモデルを発展させてより広範な時間スケールの予測を可能にする新たな試みも行われている。

中村ユニットリーダーは「チャレンジングなテーマですが、我が国の気候予測研究のレベルは高いため、戦略的な推進ができれば着実に成果につながると期待できます。また気候予測の結果を、地域スケールの影響予測や評価、ひいては各利用者の対策立案や意思決定、行動変容につなげていく部分が重要です。予測には不確実性が伴いますが利用者はできるだけ明瞭な結果を求めます。そもそもどういった情報がほしいのかという予測ニーズも実はまだ曖昧です。そのため予測情報をめぐるコミュニケーションや、受け取る側の人や社会についての研究も重要になってきます。さらに次世代育成やリテラシーの向上のためには教育の観点も欠かせません。気象・気候予測研究は地球システムの理解を深めるだけでなく、直接、産業や生活を改善し、さらに国際貢献もできるため、政府として強力に進める必要があります」と話す。

(「科学新聞2021年11月26日号」掲載)

フェロー紹介

中村 亮二(なかむら りょうじ)

CRDS環境・エネルギー分野ユニット リーダー