第192回「CO2吸収 農地を活用」

大気中の二酸化炭素(CO2)は、植物の光合成によって森林や海洋に吸収される。しかし農地(土壌)は、植物を育てているにもかかわらず、肥料の投入や収穫に多くのエネルギーを使うためにCO2の排出源となっている。

炭素貯留農業

食糧の安定生産を第一に考えるならば、より経済的合理性の高い方法で作物を生産することは重要である。しかしこれが環境にとっては負担となる場合もある。

欧州では今カーボンファーミング(炭素貯留農業)を強力に推進しようとしている。カーボンファーミングとは、大気中の CO2を土壌に取り込むことで、温室効果ガス(GHG)の排出削減を目指すための農法であり、収穫を目的としないカバークロップ(被覆作物)の導入や土壌中の有機物分解を抑える不耕起栽培などが含まれる。

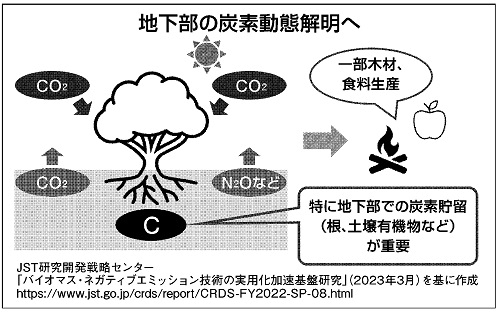

カーボンファーミングの大規模展開にはまだ課題がある。土壌炭素貯留量の正確な把握が困難であることがその一つと考えられている。実際にどの農法にどの程度の炭素貯留効果があるのかをより正確に評価する必要がある。

重要テーマ

しかし土壌中の炭素の動態は、計測が困難なため科学的によく分かっていない。土の種類や深さによる違い、気候の影響などの要因でも変化する。例えば日本では炭素貯留に適した黒ボク土が多く、より詳細な現象解明は今後の重要テーマの一つであろう。

また米国エネルギー省のROOTSプログラムでは、作物の根を通じて農地土壌中に炭素を蓄積させていく方法などの研究開発が行われている。ここでポイントとなるのは土壌中での有機物の分解過程の解明である。

カーボンファーミングの大規模展開に向けたもう一つの課題は、環境に配慮した農業を行う農業従事者に対するインセンティブに関する制度設計である。CO2排出削減量を売買する炭素クレジットの価格設定については、国際的に統一的な見解は定まっていないものの、インセンティブに関する制度の充実は重要である。

世界中の農地でカーボンファーミングが進められれば、これまでCO2の排出源であった農地土壌においてもCO2の吸収源となりうる可能性があり、いわゆるCO2の実質排出ゼロである「カーボンニュートラル」の実現に向けて大きく前進すると思われる。こうした将来展開のためにも科学技術の貢献は欠かせず、今後の研究開発に期待したい。

※本記事は 日刊工業新聞2023年4月21日号に掲載されたものです。

<執筆者>

徳永 友花 CRDSフェロー(環境・エネルギーユニット)

東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修了。環境・エネルギー分野の俯瞰と研究開発戦略の提言に携わる。近年はバイオマスを活用したネガティブエミッション技術を担当。2019年より現職。博士(工学)。

<日刊工業新聞 電子版>

科学技術の潮流(192)CO2吸収で農地を活用(外部リンク)