第72回 JST研究開発戦略センター(CRDS)が提言する科学研究の未来戦略① 「ポスト/withコロナ時代に目指す「RX」が拓く新たな研究開発の姿」

※この記事は「日経サイエンス2022年5月号」に掲載されたものです。

新型コロナ感染症の影響が一つのきっかけとなり、研究開発環境にもDX(デジタル・トランスフォーメーション)の波が訪れるなど、大きな変革が始まっている。この機に変貌を遂げることができるかどうかは、日本の科学技術・イノベーションの将来を左右するだろう。中でも重要な課題である「研究開発環境」「研究機器・装置開発」について、産官学がいかに連携して新しいカタチを生むか。JSTの研究開発戦略センター(CRDS)の提言をもとに考えてみたい。

新型コロナ感染症の世界的パンデミックにより大きな影響を受けた研究開発活動は、コロナ禍を経て、新たな姿へ変貌しようとしている。それは、これまでの延長線では拓けない、新たな地平に挑むための変革である。

研究開発の変革のはじまり

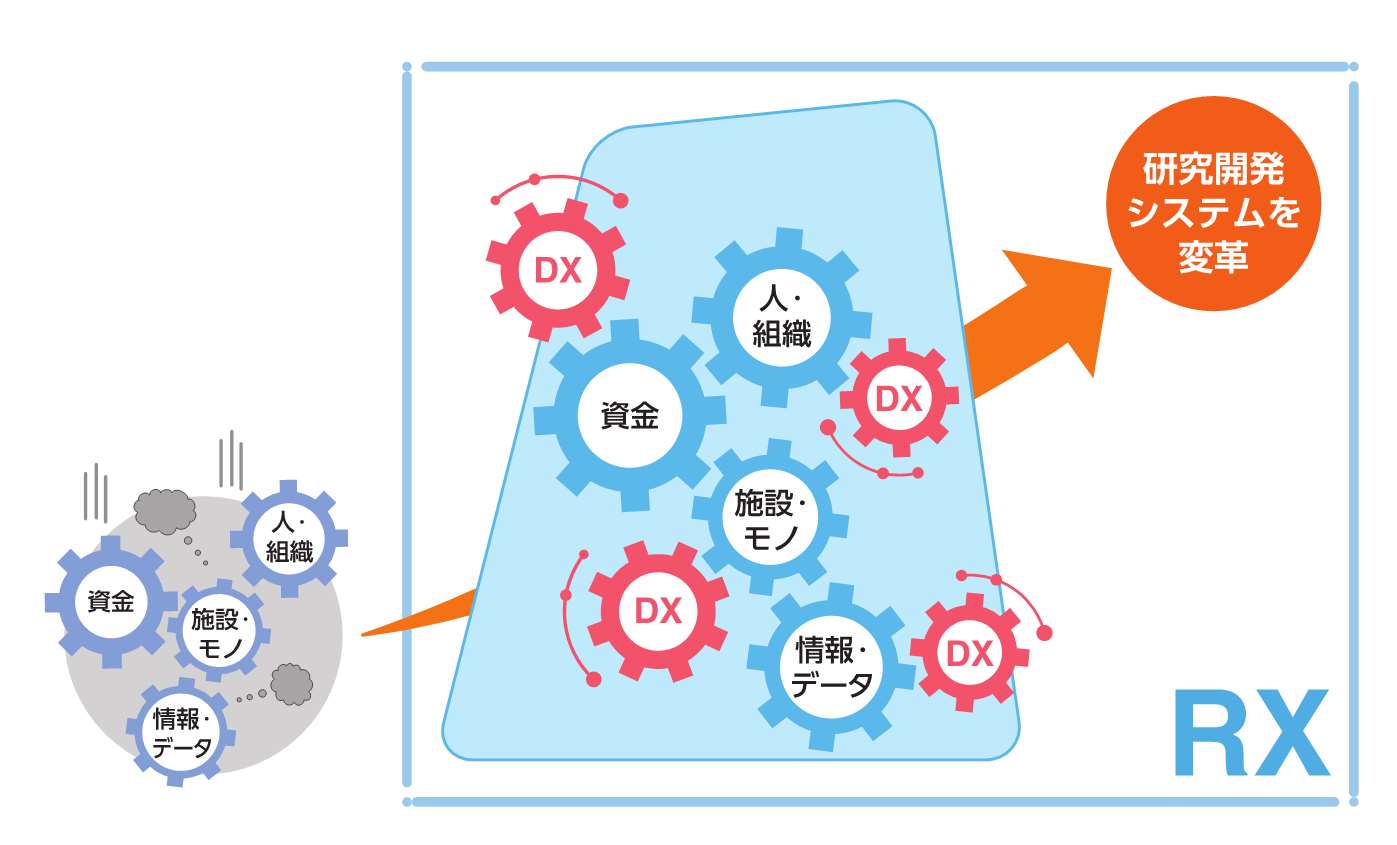

国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の研究開発戦略センター(CRDS)では、こうした研究活動の変革を「RX(リサーチ・トランスフォーメーション)」と表現する。

トランスフォームするオペレーションでは、室内で人が密集することなく研究活動を行うための遠隔化や自動化・ロボットの導入、学会をはじめとした研究コミュニケーションのオンライン化など、DX(デジタル・トランスフォーメーション)が強力なドライバーとなる。しかし、RXはDXに限ったものではないという。

「DXは手段であり、目的ではありません。RXの本来的意味を考えれば“Transformation of R&D systems with digital technology as the main driver.(デジタルテクノロジーを主なドライバーとする研究開発システムの変革)”。あるいは、“リサーチプロセス・リエンジニアリング”と捉えることができるもので、DXを最大限活用しながら、より強靱な研究開発活動の環境を築いていくためのものです」

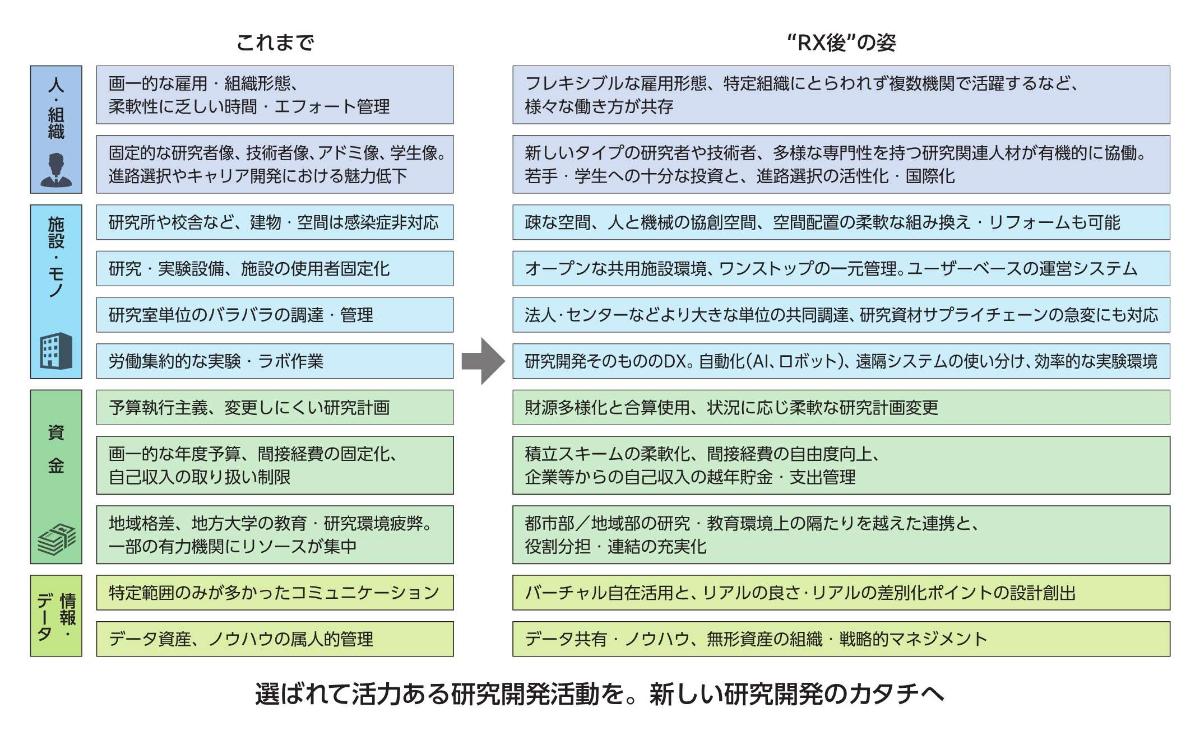

RXの考え方をそのように説明するのは、CRDSフェロー・総括ユニットリーダーの永野智己氏。コロナ禍が終息したとして、従来のような労働集約的な研究開発プロセスのままでは、人口減少が進む日本において研究開発力の維持・向上は望めない。コロナ禍を変革の好機と捉え、DXを積極的に導入していくことはもちろん、人・組織、施設・モノ、知識・情報・データ・ノウハウ・知恵のあらゆる観点から、あり方やプロセスを再考し、これからの研究開発活動の姿を一気に見いだす。それがRXの狙いである。

DXを駆動力にRXを推進

ドライバーとなる研究開発のDX

ドライバーとなる“研究開発のDX”は、「研究環境のDX」と「研究内容のDX」という2つの面から考えることができる。「研究環境のDX」の例としては、研究ノートの電子化、人・組織の行動様式におけるDX、資金や研究開発資材の調達・管理など、研究プロセスや管理業務のDXのことを指す。

一方の「研究内容のDX」とは、データドリブンな研究とも呼ばれるもので、膨大なデータ空間の中からAIや機械学習・深層学習により科学的・技術的予測を行うこと、AIを用いた仮説設計・仮説推論などがこれにあたる。中には、実験工程の自動化・遠隔化システムのように、研究環境と研究内容の両方に関わる要素も少なくない。

このような“研究開発のDX”を推進した例は、海外の企業や大学でいくつか見られる。例えば、IBMは、クラウド上に「RoboRXN」という仮想の研究所を構築。遠隔地にいる研究者がwebブラウザ上で有機化合物をデザインすると、機械学習で必要な材料と調合の手順を予測し、実在する研究所のロボットに指示を送って自動で合成させるというサービスを2020年にスタートさせている。

英リバプール大学の「自走する実験ロボット化学者」は、ほぼ1日中ラボ内を自走しながら実験し、人が配合した触媒の6倍の活性を持つ光触媒材料を発見して世界で注目された。

日本でも、東京工業大学の一杉太郎教授らが進めている「マテリアルズ・ドッグ」、理化学研究所バイオコンピューティング研究チームの高橋恒一チームリーダーらが開発を進めるロボット実験センター構想などの先行事例がある。

RXのシフト:研究開発活動のオペレーティングシステム(OS)を替える

Z世代に選ばれる研究環境に

RXの重要なドライバーとなるDXの要素を分解してみると、一つ一つは特別なものではないとわかる。これらはどれも手段であり、極論すれば効率化にすぎない。より重要なことは、研究開発の内容の変革にあると永野氏は強調する。

「RXとは、研究開発を実施する人々の考え方と行動の変革であるといえます。DXの進む研究環境で育つデジタルネイティブの研究者たちは、以前とはまったく異なる思考パターンによってこれまでの研究者には出せなかった成果を創出する可能性があります。しかも、それはひとりの研究者の成果ではなく、DXが後押しする集合知である可能性が高い。となると、Z世代と呼ばれる、デジタルネイティブ世代に選ばれる研究環境であることは、とても重要なポイントになるでしょう」

優秀な研究者は、ひとつの組織に縛られることなく、目的に応じて複数の機関や組織で活躍するようになり、プロジェクト参加型の研究開発人材も増えていくと考えられる。そうなれば、組織側は新たな人材評価スキームの整備、デジタル化された情報の管理・機密保持のルール整備なども検討しなければならない。所属の概念も多様になる中で、リアルな組織としての価値や機能を改めて検討する必要があるだろう。

一方で、研究環境のDXが進むとしても、デジタルテクノロジーを組み合わせ、動かし、進化させるのは、現在の研究開発現場のエキスパートたちの創造性である。そうしたエキスパートたちが作り出すRX時代の研究開発環境・プロセスを支援・育成することを大切にしたい。

フェロー紹介

永野 智己(ながの としき)

CRDS総括ユニットリーダー/研究監