第50回「知のコンピューティング 一聞き十知り百語る」

予測・発見促す

「一を聞いて十を知る」とは、物事の一端を聞いただけで全体像を理解してしまうほど賢いことを表す言葉である。普通の人々にとっては「一を聞いて一を知る」のが精いっぱいであり、実際のところ「十を聞いて、やっと一を知る」ことができるのが現状である。

しかしながら、さすがに賢人と言えども、先が見えない想定外の事態や事象に直面した際に「一を聞いて十を知る」ことは難しい。本稿では、科学的発見に的を絞って、予測と発見を促進する「知のコンピューティング」の概念を紹介する。

科学的発見は、科学の中核を成し、人類の遥かなる飛翔を支えてきた。重要な科学的業績を残した「巨人の肩の上に立つ」ことで万有引力の法則を発見したニュートンの偉業に代表されるように、科学的発見により新しい知の地平線が開かれてきた。

多くの場で活用

ある科学者が立てた仮説が観測・実験データと矛盾するならば、その仮説は再構築を迫られる。科学的発見のプロセスとは、仮説作りと実験データによる検証という、気の遠くなるような絶え間ない連鎖であり、知識発展サイクル(観測、仮説、予測、実験、観測…)の繰り返しにより仮説が洗練されていくプロセスであると言われている。そのプロセスにはさまざまな障壁が立ちはだかり、時として既知の知識では解けないような難攻不落の壁が行く手を遮る。

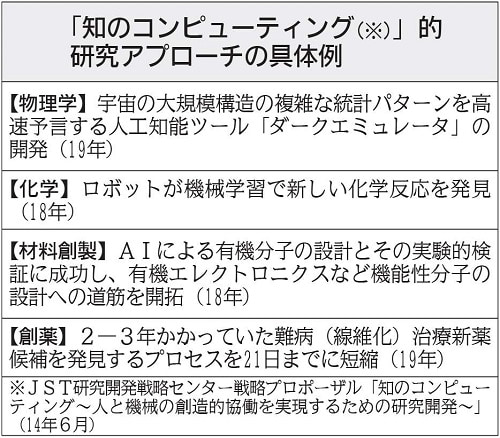

このような困難に対して、人工知能(AI)などの最先端技術を顕微鏡や望遠鏡のように使って、これまでは見えなかった未踏の領域を拡大し、今まで捉えきれなかった全体像を明らかにすることで人間の科学的発見や知の創造を加速する「知のコンピューティング」の新しい挑戦が始まっている。これは、人間の認知限界の突破を目指すような、前人未到の挑戦である。

そのプロセスを支える「予測・仮説発見の技術」は、自然科学における科学的発見(物理学、化学、材料創製、創薬など)のみならず、社会科学や人文科学にも適用可能であり、さらにはビジネスや日常生活の多くの場面でも活用できると期待されている。そのような「知のコンピューティング」技術が社会実装されたとき、「一を聞いて十を知り、そして百(のアイデア)を語る」ことが可能になると筆者は信じている。

※本記事は 日刊工業新聞2020年4月10日号に掲載されたものです。

慶応義塾大学理工学部教授、博士(工学)。量子物質探索(そして、計算論的思考力を持った人材の育成)を行う傍ら、システム・情報科学技術を中心とする挑戦的研究領域の探索調査研究にも従事。

<日刊工業新聞 電子版>

科学技術の潮流(50)知のコンピューティング、一聞き十知り百語る(外部リンク)