(28)サイエンスマップは何を語るか

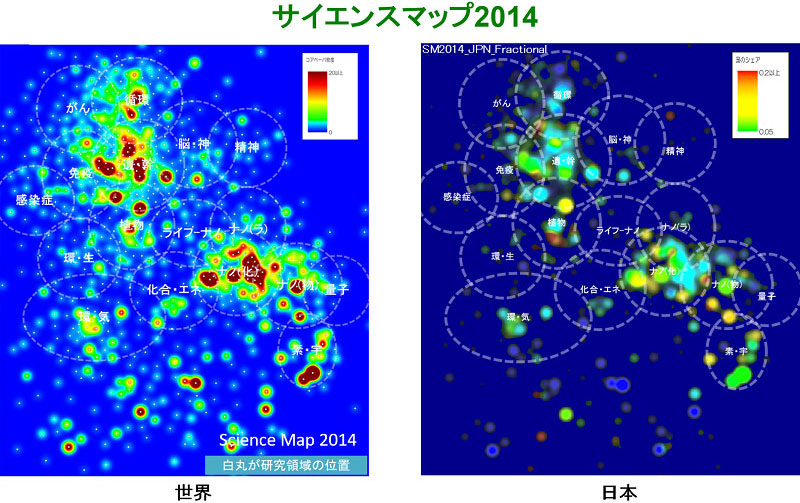

「サイエンスマップ」は、文部科学省の科学技術・学術政策研究所の調査研究班が、様々な科学分野における研究の活動度と関連性とを視覚に訴えるべく工夫したもので、なかなかの力作である。ここには2014年の全世界とわが国の状況を物語る「地図」を示すにとどめるが、他の主要国ならびに国内の各大学、研究機関の活動の個別の地図もある。研究動向の把握のみならず、行政的施策の設定、財政支援措置、各々の研究教育機関が将来計画を策定する上でも大いに参考になる。

世界と日本における科学の動向

状況把握には様々な視点を総合する必要があるが、この地図は科学論文の被引用数をもとに作成されている。広い海の中に、すでに確立された分野である大陸、それにつながる半島があり、さらに大きな島、生まれたばかりの小島が沢山浮かぶ。赤色が強い分野ほど研究が盛ん、少なくとも研究者間の共鳴が大きいことを示す。全844領域の位置が点で表示されているが、位置関係は相互関連性の目安となる。地図の左上方に生命科学分野が大きく広がり、中央右側に化学、材料、ナノサイエンスの大勢力分野がある。さらに右側下方に活発な素粒子、宇宙科学分野があるが、他との関連性は少なく孤高を保っている。

(出典)文部科学省 科学技術・学術政策研究所, サイエンスマップ2014, NISTEP REPORT No.169, 2016年9月

世界の状況と照らしてみれば、わが国の活動はまことに淋しい限りである。強みは大陸地に偏っていて、今後成長する可能性ある新しい小島を生み出せていない。ドイツや発展する中国を含む主要国はおおよそ世界の趨勢に沿う、あるいは未来を牽引する形で、幅広く活動を展開しているのに対し、日本は全領域のうち僅か32%に参加しているに過ぎない。せめて倍増、新たな領域の開拓力の増強は喫緊の課題である。

分野の消長は著しく、2002年の地図と比べれば大きく様変わりしている。とくに小島群は急速に変化する。うたかたの存在もあり、面積だけでなく他との位置関係も変動する。この地図上で様々な研究が行われるが、年配研究者は、当然自ら切り開いてきた地域の発展に務めるだろう。しかし、科学において最も大切なことは未開の領域を拓くことである。

半島を拡張し、新しい島をつくろう

若手には地勢を拡げる気概を持って欲しい。いきなり孤島をつくることは難しいかもしれない。しかし、現在、海辺に立つならば、少なくとも既成の赤い山に向かうのではなく、あえて大海に向けて進出して半島の拡張を図るべきである。彼らの評価は「何をやったのか」の論文実績ではなく、これから「何を生み出すのか」に尽きる。自学自習、自問自答、思い入れをもって創造に向かって欲しい。

近年の論文指標の低下は、主として従前の行政に対する通信簿であるが、第5期科学技術基本計画は、その責任を研究現場に求め、指標向上を強制するように見える。不用意に研究者に圧力をかければ、事態はさらに悪化する。若手の人事や研究費配分において発表論文数を重視すれば、細切れ論文の生産に走り、論文被引用度向上を促せば、研究仲間の多い既成分野にとどまる。結果として屋上屋を重ね、得るところはない。

独創研究は孤独であり、しばしば数値指標は味方しない。しかし、科学にとって絶対的な必要要素である。例えば、日本の人工知能(AI)研究は、米国のみならずシンガポール、中国、フランス、カナダに圧倒され、最有力大学群がスイス、オーストラリア、イラン、スペイン、マレーシアなどの大学の後塵を拝するのは、いったい何故なのか。これも現在ではなく10年前の政策の反映である。

わが国の論文に新鮮な驚きが少ないとされる。前衛的、無骨な新製品よりは見栄えの良い規格品が多く、大型研究の成果の評価結果を眺めても、体制迎合的な「期待した以上」「期待した通り」の成功割合があまりに多すぎる。目標必達の企業とは異なり、アカデミアでは将来を見据えて破壊的発展を推奨したい。せっかくの行政権力は正しく行使すべきで、財政的な辻褄合わせ、国民への欺瞞であってはならない。建前でなく、本当に未踏に挑むリスク・テイカーを重んじる風土をつくり、とくに不成功者の勇気に名誉を与える必要がある。

人の往来が陸や島をつなぐ

「サイエンスマップ」が直ちに研究の質を表すわけではないが、ある種の波及効果、関連研究者からの存在の認知度の目安にはなる。国際共同研究は国内研究に比べて被引用数が高い。その度合いを向上し、かつ実質を伴う協力関係を築くには、学術外交力の抜本的強化を図らねばならない。つまり若い世代を世界に放つことにより、現在の鎖国的研究体制を解き、国際化を徹底することである。

統計によれば、政府の研究投資額は論文生産量には影響するが、論文の波及効果には無関係である。Nature誌の分析は、論文波及効果が研究者の国際流動性、論文の国際共著などを指標とする開放度(openness)と強く相関することを示す。現在、多くの国が政府資金の20%程度を国際プロジェクトに投入しているが、たとえ資金額が少なくとも、使用法次第で大きな効果を生む。この観点からは大国ではなく、むしろスイス、シンガポール、EU諸国の他国の資源も最大限活用する科学政策が功を奏している。一方、日本、中国、ロシア、東欧諸国の閉鎖性は当事国のみならず、世界全体にとって問題である。いずれの国も新領域を拓くに必要な共同研究に関わる人的資源を国内では調達できない以上当然である。決して形式的数合わせでなく「Excellence favors excellence」の関係に委ねることである。

旅人たちの研究成果

頭脳循環無くしてオープン・サイエンスはありえない。また個人にとっても国際流動は柔軟に活躍の場を提供し、共同研究、人脈づくりにも寄与する。もとより研究者の経歴は様々で、一般には国内にとどまる人(stayer)が多いが、外国に転じる人(outflow)、再び帰国する人(returnee)がおり、また国によっては積極的に外国籍研究者(new inflow)を登用する。OECDの調査結果によれば、先進国においては外国経験をもつnew inflowやreturnee、他方、発展途上国では外国へのoutflow研究者たちが、母国のstayerに比べて圧倒的に高い被引用度の論文を発表する。特に海外で活躍する中国人、インド人、ロシア人の論文影響力は目覚ましい。わが国においては数少ないnew inflow、また returneeの論文が、国内にとどまり続けるstayerのものに比べ優位に立つ。流動が個人の潜在能力を触発すると考えられる。わが国の自国主義、若者囲い込みが負の効果をもたらすことは明確であるが、海外滞在1ヶ月以上の研究者は2000年に比べ2015年には4割程度に減じている。なお例外的に、海外に移住した米国人、outflowの論文は、国内発のものに比べて平凡であり、先進の主要国の平均数値に及ばず、日本発の論文と同等である。英語の達者な米国人なら良いというものでもない。

2030年のサイエンスマップと社会

大変革が必然である未来には、あえて前例なき体制で対応しなければならない。サイエンスマップは概してアカデミアの研究論文の様相を示すに過ぎない。「科学はひとつ」。学境はなく、普遍的な自然の原理が律する諸分野は本来すべてがつながっている。これからのデジタルなデータ駆動の時代に、多くの陸や島は容易につながり、連携、融合を促すことは間違いない。この科学研究世界(本当は平面ではなく球体であろう)は社会科学や文化芸術と共にあり、その外側には、教育、産業経済、安全保障、環境保全、防災、農業、医療、交通、都市環境整備など様々な営みの世界が存在し、実践技術を介してダイナミックにかつ複雑な関係を保っている。果たして2030年のサイエンスマップの様相はどうなっているだろうか。国内においては「超スマート社会」の実現が期待され、さらに国際公約である「持続可能な開発目標(SDGs)」もこの年には達成されるべきである。このマルチバースの動態を見据えて、わが国はいかに科学技術イノベーションを振興すべきか。社会の再構成を担う若い世代には自らの時代の行方をよく考えてもらいたい。