第294回「研究基盤のエコシステム形成② コミュニティーで機器開発」

科学技術の進展に伴い、研究の分野やテーマは多様化・高度化し、最先端技術を駆使した研究機器の重要性がより高まっている。さらなる革新的な研究成果を生み出すには、そうした機器の技術開発から製品化、市場導入までのサイクルを効率的に回すことが欠かせない。

産学官の協力

日本ではこれまで、研究機器の開発や調達、利用促進、共用など、さまざまな施策が産学官の協力により展開されてきた。とりわけ、競争の激しい先端的な研究において、必要な研究機器を迅速に導入できるかどうかが重要な課題である。しかし研究現場での機器更新は10年に1度あるかないかで頻繁に起きることではなく、かつ市場規模も限られ、開発する企業にとっては持続的なビジネスになりにくいため投資のリスクが大きい。さらに近年は円安による輸入部品の価格上昇で、機器開発の困難さが増している。

協調する欧州

こうした課題は各国共通であり、欧州では研究機器を取り巻くステークホルダー(利害関係者)が開発と利用を一体的に推進するコミュニティーを形成し、その解決を政策的に推進している。

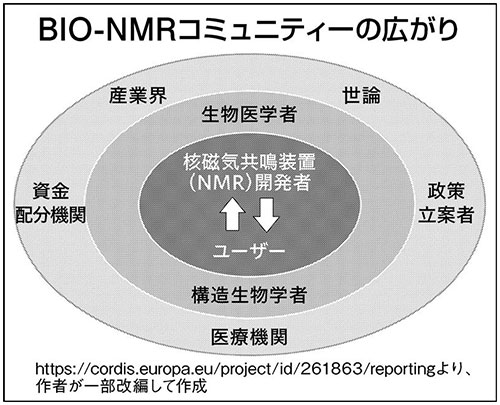

例えば欧州連合の研究・イノベーション枠組みプログラムで実施されたBIO-NMRプロジェクトでは、核磁気共鳴装置(NMR)の開発者と研究者(ユーザー)を中心に、機器開発の成果を社会に還元していく協調的コミュニティーが形成された。その中心となる階層では、機器を使用するユーザーのニーズを反映した先端機器を、ユーザーが使用・評価して開発を進める。そうして完成した機器は次の階層である関連分野の研究者に展開され、その研究成果はさらに外側の階層である社会へと還元されるという、波及的な広がりを持つ構造となっている。

幅広いステークホルダー全体でプロジェクトの目的を共有する努力を重ね、その成果を相互に流通させる。こうすることで、戦略的な初期投資という挑戦を伴いながらも、市場導入されない、もしくは性能が期待を下回るなどのリスクを最小限に抑えることができる。こうした取り組みは関連産業の成長も促し、例えばプロジェクトに参加したNMR開発のトップ企業であるBrukerにおいては、持続的な開発投資と長期的な成長を支える基盤にもなっている。

日本でも、多様なステークホルダーによるコミュニティーを形成し、新たな研究ニーズに即応した技術の実装や、迅速かつ効果的な研究成果の創出につなげる取り組みを重視すべきであろう。

※本記事は 日刊工業新聞2025年6月27日号に掲載されたものです。

<執筆者>

杉村 佳織 CRDSフェロー(横断・融合グループ)

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科博士課程修了。企業でのAI(人工知能)研究開発を経て24年10月よりJSTに出向。研究基盤・研究インフラに関する研究開発戦略立案を担当。博士(理学)。

<日刊工業新聞 電子版>

科学技術の潮流(294)研究基盤のエコシステム形成(2)コミュニティーで機器開発(外部リンク)