第288回「米エネ政策転換、供給拡大」

電力確保カギ

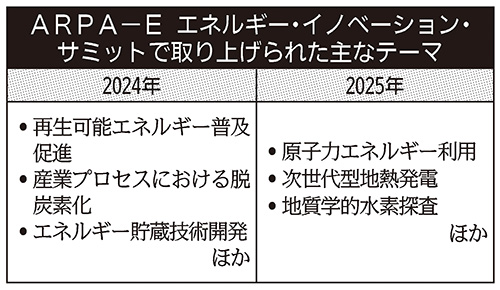

3月に米国ワシントンDCにおいて、「ARPA-E(米国エネルギー高等研究計画局)エネルギー・イノベーション・サミット2025」が開催された。24年までの再生エネルギー、水素ハブ(製造、流通、貯蔵)などのカーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)に関するテーマから大きく変わり、25年の主要テーマは原子力(核分裂、核融合)、次世代地熱エネルギーなどの研究開発であった。

ARPA-Eは、既存の常識を覆し新しい価値を創出する破壊的イノベーション促進のため、米国エネルギー省(DOE)が07年に設立した組織だ。米国の技術的優位を維持するため、現在までに、1,700以上の革新的な研究プロジェクトに42億ドルの資金を拠出している。毎年開催されるサミットでは、資金を受けた大学や研究機関、企業の400を超える成果展示とともに、エネルギー関連の研究者や起業家、投資家が勢揃いし議論する。

「未来を拓く:FORGING THE FUTURE」と題された25年のサミットでは、クリス・ライト米国DOE長官が基調講演を行った。長官は、AI(人工知能)開発で世界をリードすることが安全保障と経済成長に不可欠であり、そのためには米国のエネルギー供給を早急に拡大する必要があることを強調した。さらに、莫大な電力を消費し、さまざまな情報やコンテンツを生成(製造)するAIは、ある種の「エネルギー集約型の製造業」であるとも発言した。これは今後、限られた電力でいかに多くのコンテンツを生成し、いかに使用電力を確保するかという競争が世界で激化することにもなりかねないことを示している。

日本は準備を

日本でも、今後のエネルギー需要増加を前提とした政策を準備している。国内外の情勢変化や日本固有の事情を踏まえ、低炭素を実現しつつエネルギー安定供給と経済効率性の確保を目指し、政府は「第7次エネルギー基本計画」および「GXビジョン2040」を策定した。

トランプ政権による米国エネルギー政策の急激な変更は、エネルギー自給率が高いからこそできることである。日本は振り回されることなく中長期的な視野に立ち、多様な技術が選択できるようにする政策を維持する必要がある。その上で、急速に進展する競争への準備として、今とこれからのエネルギーの供給源確保や利用効率の向上(省エネ)に資する研究開発、およびその社会実装に向けた着実な取り組みが必要と考える。

※本記事は 日刊工業新聞2025年5月16日号に掲載されたものです。

<執筆者>

馬場 智義 CRDSフェロー(環境・エネルギーユニット)

九州大学大学院総合理工学研究科修士修了。重工業メーカーにて研究開発・技術企画などに従事。24年3月より現職。環境・エネルギー関連分野の俯瞰調査と戦略立案を担当。修士(理学)。

<日刊工業新聞 電子版>

科学技術の潮流(288)米エネ政策転換、供給拡大(外部リンク)