第283回「持続可能性でモノづくり評価」

統一の指標検討

持続可能な社会への移行に向けた国際的な動きが続く中、材料科学が支えるモノづくりにも大きな転換が求められている。例えば、エネルギー効率が高く長寿命の蓄電池や、環境負荷の低い製造プロセス、希少資源に依存しない磁石や触媒、新たなリサイクルの方法、再生プラスチックの利用など、わが国でもさまざまな側面から技術開発がなされている。

同時に進むのが、多様な材料やプロセスを、持続可能性の観点から統一的に評価する指標や手法の検討である。例えば、「持続可能な開発のための世界経済人会議」では、資源の再利用の割合や製品寿命などに基づいた循環性指標を提案している。また欧州委員会は、従来の化学物質に対する安全性評価を拡張し、製品のライフサイクルを通した環境影響や社会経済的影響までを評価する枠組みを発表した。

しかし、原料から製品が作られ、使用、廃棄あるいは回収されるまでの過程は非常に複雑である。使用中にその一部が環境中へ散逸したり、使用後の行方を把握できない場合もある。さらに、現在使われている評価指標は、温室効果ガス(GHG)の排出量などに限定されていたり、算出の際に不足する情報をおおまかな仮定値で置き換えることも多い。そのため、信頼性のある持続可能性の評価は容易でない。

データ基盤培う

より確かな持続可能性の評価のためには、製品が実世界に出てからの物理化学的な状態の変化と、生体や環境に現れる影響との関係性などを明らかにしていくことが課題である。これを解決するには、材料科学だけではなく環境科学や生命科学などとの連携が必要である。また、大量のデータから傾向の把握や予測を行うインフォマティクス技術も解決の手段として有望視されており、欧米ではデータ共有の体制整備が進められている。

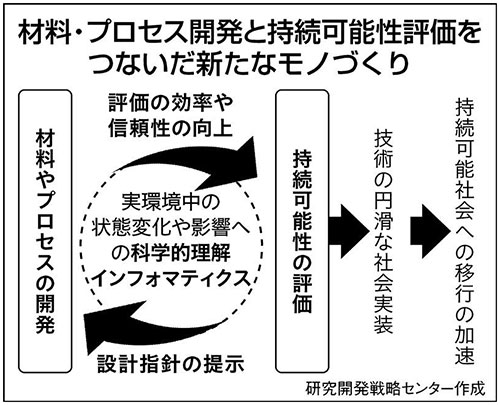

土台となる科学的理解やデータ基盤を培うことができれば、効率的で信頼性の高い持続可能性の評価が可能となり、各技術の円滑な社会実装に寄与する。さらに、物理化学的な特徴と持続可能性との関係に基づいて、新規の材料やプロセスの設計指針を導くことで、効率的な研究開発、ひいてはモノづくり産業の競争力強化につながる。

材料やプロセスの研究開発と、持続可能性の評価の科学的根拠の模索を両輪で進めていくことが重要である。これにより、新たなモノづくりの姿を形作りながら、持続可能な社会の実現への歩みを加速できるであろう。

※本記事は 日刊工業新聞2025年4月4日号に掲載されたものです。

<執筆者>

高村 彩里 CRDSフェロー(ナノテクノロジー・材料ユニット)

東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。国立研究機関で研究員として勤務後、2022年より現職。ナノテクノロジー・材料やバイオ・医療に渡る研究領域の調査と戦略立案を担当。博士(理学)。

<日刊工業新聞 電子版>

科学技術の潮流(283)持続可能性でモノづくり評価(外部リンク)