第267回「英の研究セキュリティー 手引き公表 リスク・保護説明」

各国、関心高く

研究セキュリティーとは、経済や国家安全保障のリスクをもたらす行為から研究コミュニティーや研究成果を保護する事を指す。近年の地政学的な環境の変化を受けて、多くの国で関心が高まっている。

英国においては、Trusted Researchと称するコンセプトの下で研究セキュリティーの取り組みが進められてきた。これを主導する国家保護セキュリティー局(NPSA)は2019年に学術機関向けのガイダンスを公表し、潜在的リスクや研究保護の方法を説明している。NPSAはガイダンスを通じ、学術機関が国際協力に関して、潜在的なリスク情報を踏まえた意思決定ができるよう支援する役割を担っている。

大学への支援

技術流出防止に関する法制度もTrusted Researchの重要な要素であるとされている。これには、輸出や投資の管理、研究者受け入れ審査やスパイ活動への対応が含まれる。

英国の主要な大学24校が加盟するラッセル・グループは、政府や議会に大学側の要望を伝える役割を担っている。ラッセル・グループは前述のような政府の施策を歓迎する一方、その実効性を高めるためには、適切な要員や予算などの確保が必要であると主張している。大学はNPSAのガイダンスなどを参照しながら、体制や手続きなどの整備を行ってきたが、新たな脅威や政府の施策にも対応が求められている。

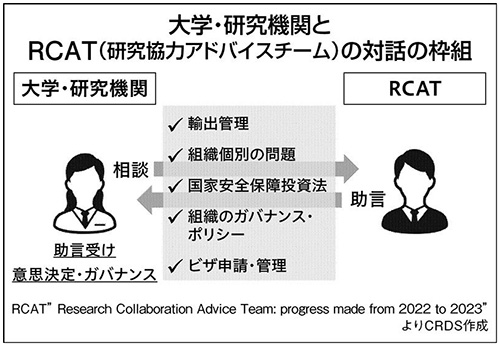

現在、科学技術イノベーション省には研究協力アドバイスチーム(RCAT)が設けられ、国際共同研究における安全保障上のリスクについて大学などの研究機関に公的な助言を提供している。RCATは23年までに、輸出管理や投資管理などの法令、研究セキュリティーのための組織ガバナンスに関する350件超の助言を行い、研究セキュリティー対策を支援している。

前述のラッセル・グループも、このようなRCATの活動を高く評価している。この他にも、NPSAなどには大学と対話を行う枠組みが設けられ、官学共同で研究セキュリティーの課題に対応するための重要な機会となっている。

一方、研究セキュリティーに対するリソース確保の面では、大学などから政府へのさらなる要望が寄せられている。例えばラッセル・グループは、セキュリティー担当者の雇用やインフラ整備に利用可能な基金の設置を求めている。

各国で大学に研究セキュリティーへの対応が求められる中、その取り組みへの支援のあり方は、今後の重要な論点の一つとなるだろう。

※本記事は 日刊工業新聞2024年12月6日号に掲載されたものです。

<執筆者>

奥田 将洋 CRDSフェロー(安全安心グループ)

経済産業省安全保障貿易管理調査等職員、日本原子力研究開発機構(JAEA)核不拡散・核セキュリティ総合支援センター(ISCN)などを経て現職。博士(安全保障)。

<日刊工業新聞 電子版>

科学技術の潮流(267)英の研究セキュリティー 手引き公表、リスク・保護説明(外部リンク)