第252回「バイオと材料 融合研究進む」

フロンティア

生命科学と物質・材料科学という、扱う対象も学問や教育の体系も異なる分野のはざまには、大いなるフロンティアがある。生体物質と人工物質が交わるとどのような相互作用が生じるか、今も未知の部分が多い。それを制御し活用できたとき、生体物質にも人工物質にもない新たな機能を実現できる。

これまでこの融合的領域からさまざまな技術が生まれてきた。例えば新型コロナウイルス(COVID-19)のメッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンは、mRNAに人工的な化学修飾と脂質分子の保護を施すことで、生体内で所望のワクチン効果を発揮する。

また、ブレーンマシンインターフェースは、脳活動の計測や刺激に加え、脳信号による外部機器の操作を可能にする。科学分析の世界でも、ナノポアたんぱく質を人工膜に埋め込んだ画期的なデオキシリボ核酸(DNA)配列解析装置が開発された。

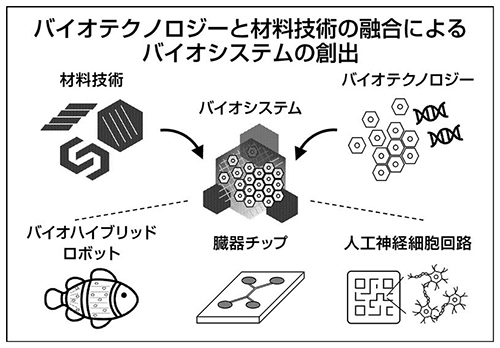

こうした融合領域の研究開発は、生命科学と物質・材料科学の進展に支えられている。特にバイオテクノロジーの発展は、細胞を多様に改変し一種の道具としての利用を可能にしている。そして現在、細胞の利用技術を土台に、材料技術と組み合わせたバイオシステムの創出を目指す動きが顕著になっている。

バイオシステム

多数の細胞間の相互作用で生じるより高次な生体機能を、人工物質と組み合わせて活用を目指すのがバイオシステムの研究開発だ。

例えば、束にした筋肉細胞を関節部品でつなぎ合わせ、大きな力や多様な動きを可能にしたバイオハイブリッドロボット。微細な流路や構造の中に細胞を配置し、臓器機能を再現した臓器チップ技術。基板上に神経細胞のネットワークを形成させ、電気刺激を使いながら情報処理や学習をさせる人工神経細胞回路など、近年多様なバイオシステムが開発されている。

バイオシステムの特徴は、多数の細胞が生み出す応答性により、使用条件に応じた状態変化や機能調整を柔軟に行えることだ。これは、社会における物質利用循環の最適化や、生体応答の理解による健康増進、身体状態などに応答するヘルスケアデバイスの実現など、幅広いメリットをもたらす。

現在、欧米を中心に大型研究プロジェクトが実施され、特に米国はバイオ製造の研究開発目標の中でもバイオシステムの設計・製造を掲げている。わが国でも、日本学術振興会の学術変革領域研究などで関連の研究が進む。

しかし細胞集団と材料の間の相互作用現象は複雑で、現状十分な制御には至っていない。分野を越えた研究を推進し、現象理解に基づく合理的な設計指針を導いていけるかが、今後の発展のカギとなろう。

※本記事は 日刊工業新聞2024年8月9日号に掲載されたものです。

<執筆者>

髙村 彩里 CRDSフェロー(ナノテクノロジー・材料ユニット)

東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。国立研究機関で研究員として勤務後、2022年より現職。ナノテクノロジー・材料とバイオ・医療にまたがる研究領域の調査と戦略立案を担当。博士(理学)。

<日刊工業新聞 電子版>

科学技術の潮流(252)バイオと材料 融合研究進む(外部リンク)