第70回「ライフ・バイオ研究の変容」

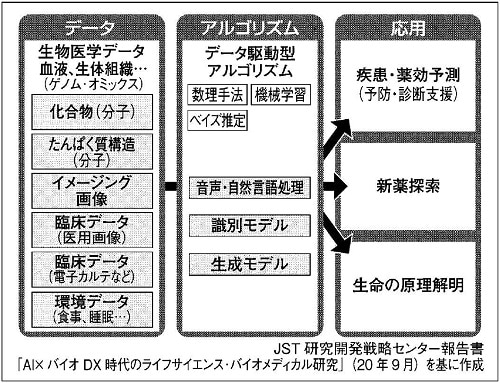

データ駆動型

DNAの2重らせん構造の発見(1953年)以来、分子生物学が勃興し、生命システムの構成要素と機能が発見されてきた。ヒトゲノムの解読(03年)に始まり、システムバイオロジーや合成生物学のようなシステムや構成的な視点が求められる分野が注目を浴びるようになった。

医学の分野では、80年代にはEBM(evidence-based medicine)が提唱され、10年ごろからは膨大な情報に基づく個別化医療や予防が主流になる。このように、要素還元型の生化学・分子生物学と並行して、80年以降はデータ駆動型の研究が着実に進展し、現在加速している。

この背景として、10年ごろを境に、1細胞単位でのゲノム解析、ゲノム編集のような簡便なゲノム制御、さらに人工知能(AI)技術の発展、といった分野そのもののあり方を変えるような先端技術群の出現があった。

AIの浸透

AIはあらゆる分野に大きな影響を及ぼし始めている。最も顕著なのは12年に登場した画像解析技術である。その後の技術の進展の結果、18年には、米国では世界で初めて医用画像のAI診断システムが承認された。

さらに14年には、本物に見えるようなフェイク画像などデータの自動生成などが可能な「生成モデル」が現れた。17年には、化合物を生成する技術が登場し、20年に入り、AIを活用して創製された新薬候補の臨床試験が始まった。従来であればリード化合物の同定に4年程度要していた工程を1年未満で実現するものである。

また18年ごろから、AIとの相性の良さから、物質合成や代謝工学などで、実験の自動化(ロボット利用による均質なデータのハイスループット取得)の研究発表が目立つようになっている。AIを用いた診断支援や血液などデータから早期の疾患リスク予測の研究も盛んである。

こうした変化により、現代の生物医学研究の多くにとって伝統的な研究システム、つまり個別のラボ単位で閉じて要素還元的に研究を進める方法だけでは限界になってきている。知の統合に向け、異分野連携だけでなく機器やデータの戦略的な共用・共有を進め、これらを扱う専門人材の配置や育成が必要であろう。

※本記事は 日刊工業新聞2020年10月2日号に掲載されたものです。

大阪大学大学院理学研究科修了。JSTでは産学連携事業担当を経て、情報、ナノテク・材料分野などで分野の俯瞰や研究戦略立案を担当。マテリアルズ・インフォマティクスの提言などを執筆。弁理士試験合格。

<日刊工業新聞 電子版>

科学技術の潮流(70)ライフ・バイオ研究の変容(外部リンク)