第2回「世界レベル対応 研究土壌大きく変革を」

“文化の形成”

次世代シーケンサー(遺伝子情報高速解析装置)やゲノム(全遺伝情報)編集など革新的技術が年々進化し、科学技術と社会の関係があらためて問われている。このような時代には科学者と人文社会科学者の協働はもちろん、科学技術自体を社会・国民の文化として育成することが求められる。多様で独創的な最先端の「知」の資産を創出し続けるとともに、社会・国民との対話により、社会として科学を発展させていく文化の形成である。

計測技術や人工知能(AI)・機械学習などの急速な進展は、これまでの研究のあり方や手法のパラダイム(枠組み)を変えつつある。例えば、がんは腫瘍組織の細胞一つひとつのレベルで変異を見られるレベルに達している。ヒト全身組織の一細胞単位の地図を作ろうという時代である。

米ブロード研究所や英サンガー研究所のように研究者の半数が情報科学研究者というビッグサイエンスのプレーヤーが存在する。また欧州分子生物学研究所(EMBL)、英MRC分子生物学研究所、英フランシス・クリック研究所、米ジャネリア研究所などはアンダーワンルーフ(一つの屋根)型の拠点に多くのコンパクトな研究室と充実した共用設備や技術基盤を抱える。オープンサイエンスと異分野協働の体制を構築し、協働で研究を実施するのが世界の研究スタイルの潮流である。

たこつぼ化

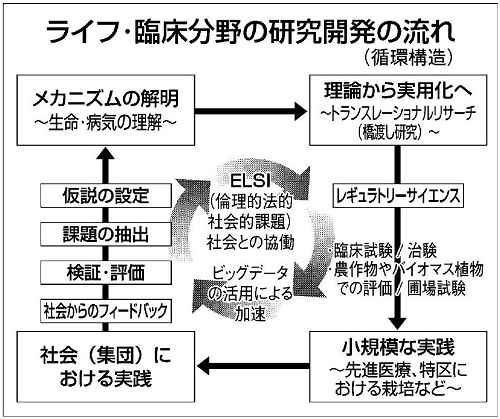

一方で、日本の政策や研究現場は分散化・たこつぼ化が指摘される。基礎から出口までの研究開発の循環構造を回して「生命の時空間階層をつなぐ」研究が進めにくい環境・構造になっている。高価で複雑な先端機器が2-3年で更新される時代に、研究室単位で閉じて物事が完結する従来の研究スタイルだけで通用するであろうか。

最先端の次世代シーケンサーやクライオ(低温)電子顕微鏡の導入が米国、中国、ドイツ、英国といった国から後れを取っている。生命科学や臨床医学、特に幅広い生体分子情報を活用するXオーム・オミックスやインフォマティクス(情報科学)など新興融合分野の論文動向では、世界からの遅れが顕在化している。

世界的な動きの中で研究土壌を大きく変革しないと現在進行形の、あるいは今後来たるべき新しい時代の研究で世界を先導することは難しい。

※本記事は 日刊工業新聞2019年4月12日号に掲載されたものです。

<執筆者>

島津 博基 CRDSフェロー/ユニットリーダー(ライフサイエンス・臨床医学ユニット)

大阪大学大学院理学研究科を修了。JSTでは産学連携事業担当を経て、情報、ナノテク・材料分野などにおいて分野の俯瞰や研究戦略立案を担当。マテリアルズ・インフォマティクスの提言などを執筆。弁理士試験合格。

<日刊工業新聞 電子版>

科学技術の潮流(2)研究土壌大きく変革を(外部リンク)