成果概要

気象制御のための制御容易性・被害低減効果の定量化[3] 気象情報の潜在空間表現

2024年度までの進捗状況

1. 概要

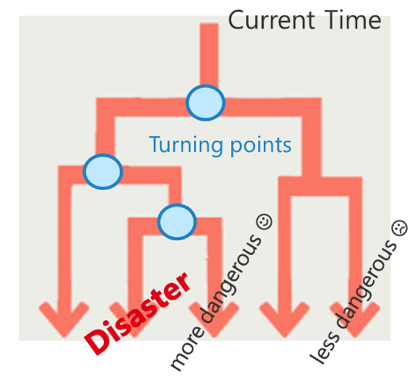

本研究開発プロジェクトでは、海上豪雨を生成することにより、陸上における集中豪雨被害を避けることを目標としています。そのために、気象の運命を、避けるべき陸上での豪雨に向かうシナリオから、海上豪雨の発生により大気中の水蒸気の量が減少し、豪雨被害がなくなるというシナリオにうまく誘導する必要があります。ところが、例えば各地点での気温、湿度、風向きといった気象データを網羅的に記述すると、超高次元のデータとなり、予測や制御を行うための取り扱いが難しいものとなることが考えられます。一方で、例えばもし、似たような気象場の状態から進行した先の気象場が、いくつかの典型的なパターンに分かれて行き、そのうちの1つのパターンが避けたいシナリオ、というようなことがあるならば、そのような抽象化された気象場の運命をうまく記述することで、制御の効率化が期待できます。そこで本研究開発項目3においては、そのような、運命の分かれ道に関して重要かつ有効となる、本質的な低次元の自由度を抜き出す、ということを目標として設定し、研究を進めています(図1)。この本質的な自由度のことを、潜在空間表現、と呼んでいます。項目3は、気象制御に資する可能性のある潜在空間表現を獲得する手法として、大きく、レザバー計算、クープマンモード分解、ランドスケープ解析の3つのアプローチを用いて検討を進めています。

2. これまでの主な成果

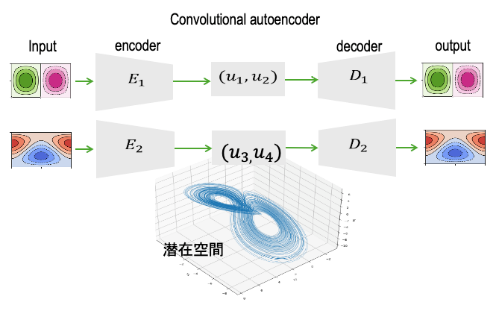

レザバー計算を用いたアプローチでは、深層学習によりデータを低次元なデータに変換し、その時間発展をさらにレザバー計算で予測する技術を開発しました。例えば、動画のような動く画像としての気象データを圧縮して重要な特徴だけを取り出し、その特徴の変化をレザバー計算で学習・予測します(図2)。また、気象の状態が変化するときに、変化の仕方の幅が最も広い方向に着目することで、効率の良い制御方法を開発しました。

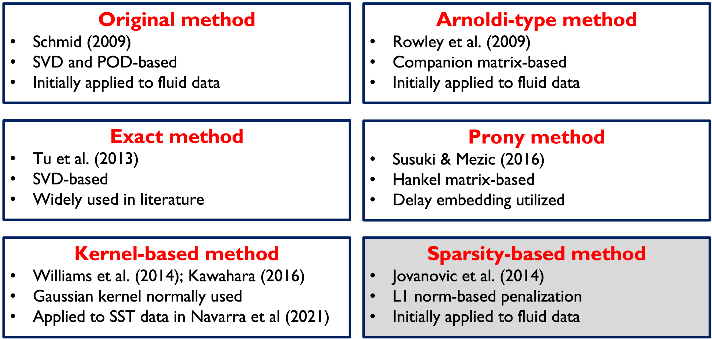

クープマンモード分解を用いたアプローチでは、気象データを少数の重要なモードで表現する低次元化技術を開発しました。特に、特異値分解やスパース性を導入することで、再現性と効率性を調節可能な手法を開発しました。また、数学的証明を駆使した理論構築により、低次元化の正当性を検証し、気象予測への応用可能性を示しました。さらに、気象予測シミュレーションデータへの解析手法の適用を進めています(図3)。

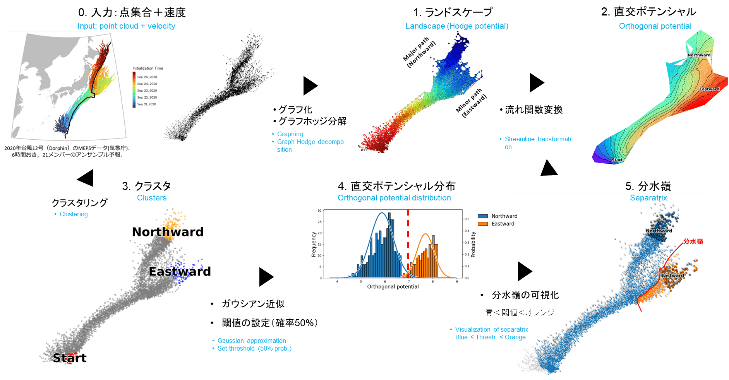

気象情報のランドスケープ解析では、気象データをグラフ構造に変換し、複数の気象シナリオの運命を分ける境界を表現する「分水嶺」を特定する手法を開発しました。直交ポテンシャルを用いた分水嶺検出や因子分析により、シナリオ分岐を引き起こす要因を特定し、効果的な気象制御への応用可能性を示しました。4種類の台風のアンサンブル気象予測データ(2016年台風10号/2020年台風12号/2021年台風8号/2022年台風8号)に対してランドスケープ解析を実施しています(図4)。

3. 今後の展開

次年度からは、これまでの研究によって得られた知見を用いることで、気象現象の潜在空間表現の獲得を行う手法のより具体的な定式化や、現実の気象データを含むより複雑なデータへの適用を進め、手法の有効性を検証する予定です。