成果概要

気象制御のための制御容易性・被害低減効果の定量化[6] 気象介入手段の工学的実現

2024年度までの進捗状況

1. 概要

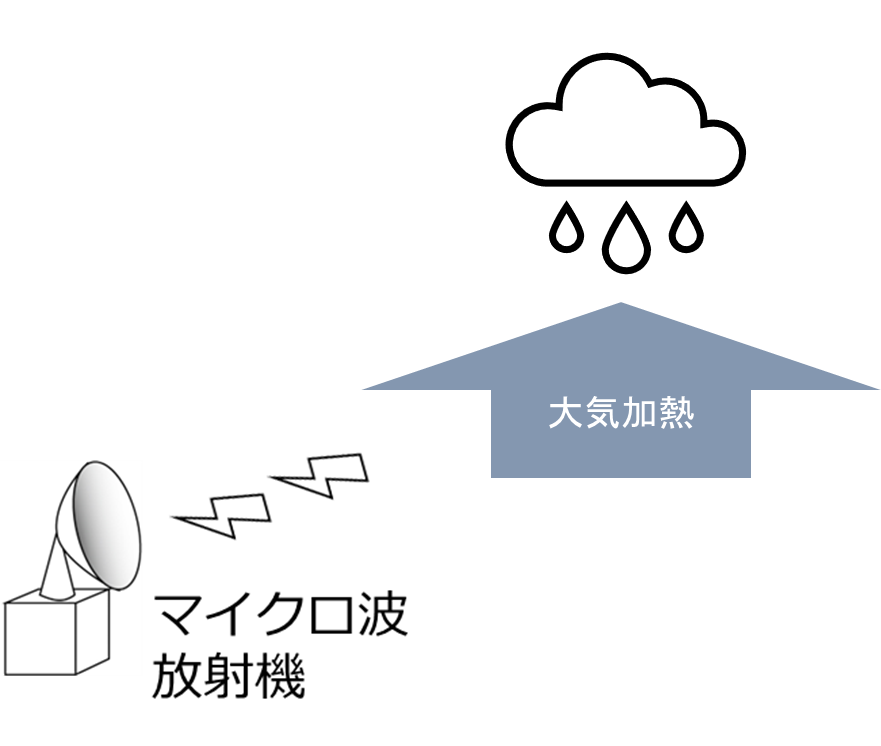

豪雨被害を未然に防ぐ工学的な気象介入は、人類史上本格的に取り組んだ経験のない未知のテーマであり、現在の科学技術を駆使しても決して容易な課題ではありません。仮に実現可能な方法であったとしても、安全面や倫理面に照らした慎重な事前検討が必要です。現在提案されている手法の一つとして、マイクロ波を上空の一点に照射することで大気加熱を促し、人口密集域から離れた地点に雨雲形成を誘発するマイクロ波大気加熱技術(図1)があります。この手法が気象学的な実効性を持ちうるのか、また安全性に問題がないのか、工学的な室内・室外実験に先立ち計算機上でシミュレーションを繰り返し、充分に確認を行うステップが欠かせません。

2023年度12月より開始された本項目では、マイクロ波大気加熱の実現可能性を、数値シミュレーションにもとづく机上検討を通じて検証します。2024年度は大気加熱シミュレーションを実施し、技術的に建設可能なマイクロ波放射機による雨雲形成誘引の可能性について理論的検討を行いました。

2. これまでの主な成果

マイクロ波大気加熱は、大気中の水蒸気や酸素分子、ないし大気に浮遊する雲水や雨水がマイクロ波を吸収する物理過程を利用します。図は一例として、水蒸気分子によるマイクロ波吸収を利用した大気加熱シミュレーション結果を示しています。計算にあたり、放射機の出力は1メガワット、アンテナ利得は40dBを仮定し、下記の日本周辺海域に特徴的な気象場を想定しました。

図2(上)で示すように、放射機近傍では高い加熱率(黄色)が期待されますが、放射機から離れると共に急激に加熱率は弱まります(青色)。加熱率をより定量的に可視化するため高度0.5km断面に着目すると(図1下)、放射機の直上(x=0)では一時間当たり1℃程度の加熱率が想定されます。これは積乱雲中で雲粒が凝結する際に放出される潜熱加熱に匹敵する値であり、マイクロ波加熱による雨雲の誘起は理論的に可能と考えられます。ただし上述のとおり、加熱効果は放射機から遠い大気中では速やかに弱まる点は注意が必要です。

3. 今後の展開

シミュレーションの結果によると、現実的な技術で人為的に雨雲形成をもたらす加熱を引き起こすことは、理論的には実現可能です。ただし、さらに検討すべき課題がいくつかあります。

一点目は、放射機近傍ではマイクロ波ビームがとても狭いという事実です。図3はマイクロ波ビーム幅を示したもので、値が小さいほど加熱領域が狭いことを意味します。放射機から1km離れた大気中でもビーム幅は40m程度であり、積乱雲のスケールが数km程度かそれ以上であることを鑑みると、加熱領域は空間的にかなり狭い範囲に限られていることがわかります。アンテナ利得を下げる(例えばアンテナを小さくする)ことでビーム幅は広がりますが、同じ出力に対しては加熱率が薄まることになり、理想的な加熱を得るためには慎重な検討が必要です。

二点目は、効率的なマイクロ波加熱が得られるのが放射機直上の高度0.5km以内程度に限られることです。積乱雲の全体は高度10kmかそれ以上まで発達しますので、雲域全体にわたりくまなく加熱する効果は期待できません。ただし、積乱雲はある高度(自由対流高度, LFC)まで成長すれば、自分自身が作る浮力で自律的に成長する特徴があります。従って、マイクロ波加熱により地上付近の空気塊をLFCまで持ち上げることができれば、それより上空に向かって雨雲は自発的に発達します。この点を考慮したマイクロ波加熱の実現可能性について、今後の研究で検討していきます。