成果概要

気象制御のための制御容易性・被害低減効果の定量化[10] 情報科学を活かした社会調査・発信

2024年度までの進捗状況

1. 概要

本研究開発項目では気象制御を実現する上で必要となる社会調査・発信を、情報科学を活かして推進します。深層学習や視覚情報処理技術を用いて、集中豪雨の生成過程や介入効果を4次元で可視化し、気象介入の影響を解析することで気象制御研究の加速を図ります。更に、この可視化システムを用いて、プロジェクトのアウトリーチ推進にも貢献します。

2024年度は、気象操作の影響の解析に寄与することを目的とした4次元可視化システムの構築に取り組みました。対象とする気象現象および可視化手法について、主に研究開発項目5の気象研究者と定期的に情報交換を行い、議論を行いながら取り組みました。個別の開発項目として、① 局所地域や全球での気象現象を対象とした移流モデリングの技術を開発しました。また、② 議論を基に決定した限定的な地域・時間スパンにおける小規模な4次元ボリュームデータを可視化するためのプロトタイプ・アプリケーションの開発を行いました。

2. これまでの主な成果

① 2023年度に開発した技術を用いて、全球の輝度温度観測を提供しているGlobal-merged IR productから抽出した数時間程度の範囲での局所領域の時間変化を表現する幾何変換を基に、局所地域や全球での気象現象を対象とした移流モデリングを行う技術を開発しました。具体的には、移流を表現するモデルを、幾何変換を対象とした時空間カーネル回帰モデルによって表現しました。このモデルでは、地球上での場所を示す球面上の3次元空間座標と時刻を入力すれば、その時刻・場所での移流を表現する幾何変換を出力するモデルになっています。

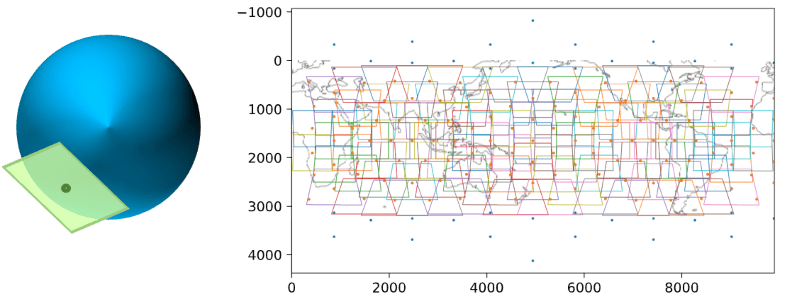

移流の空間的な変化を示すため、南北±60度・東西360度範囲での15時間について、格子点状の移流を表現したもの(青~赤)を図1に示します。

② 気象操作の影響の解析に寄与することを目的として、大気中に含まれる氷や水蒸気などの量の時間変化を可視化するプロトタイプ・アプリケーションを開発しました。具体的にはまず、特定の時間帯や地域における4次元ボリュームデータを切り出しました。さらに、ミドルウェアであるUnityを用いて仮想シーンを作成し、独自に開発した専用のI/Oスクリプトによって、切り出した4次元ボリュームデータを仮想シーンに読み込めるようにしました。また、SONY社製空間再現ディスプレイ ELF-SR2を使って、読み込んだ4次元ボリュームデータの可視化を実現するプロトタイプ・アプリケーションを開発しました。図2は、左側に気象介入前、右側に気象介入後のボリュームデータが表示されており、大気中に含まれる氷の分布(赤色で表示)に差があることが示唆されています。

3. 今後の展開

2024年度は、航空機によるドライアイス散布(クラウドシーディング)による介入操作の効果として、大気中に含まれる氷の分布の変化を可視化しました。研究開発項目5では他にも、地表付近に凧のような抵抗物を設置し、地表風を弱める介入操作なども検討されています。

そこで2025年度は、2024年度に開発した移流モデリングの技術によって抵抗物による地表風を可視化に適した形でモデリングし、その結果を4次元可視化システムのプロトタイプ・アプリケーションを用いて可視化することを掲げています。大規模な4次元データを効率的に可視化できるよう、伝送データ量や可視化に係るデバイスの負荷のバランスを見ながら、4次元ボリュームデータの直接可視化と移流を利用する可視化の最適な連携を検討します。