プログラム紹介

目標32050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現

プログラムディレクター(PD)國吉 康夫東京大学 次世代知能科学研究センター センター長・大学院情報理工学系研究科 教授

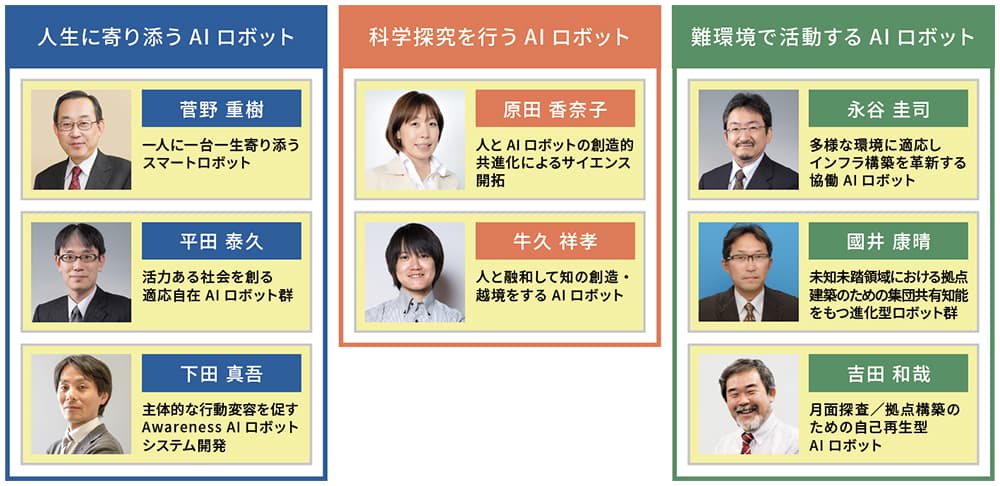

プロジェクト、プロジェクトマネージャー(PM)一覧

(クリックで開きます)

終了

| プロジェクトマネージャー(PM) | 菅野 重樹(早稲田大学 理工学術院 教授) |

|---|---|

| プロジェクト概要 |

柔軟な機械ハードウェアと多様な仕事を学習できる独自のAIとを組み合わせたロボット進化技術を確立します。それにより2050年には、家事、接客はもとより、人材不足が迫る福祉、医療などの現場で、人と一緒に活動できる汎用型AIロボットの実現により、人・ロボット共生社会を実現します。 |

| プロジェクトマネージャー(PM) | 永谷 圭司(筑波大学 システム情報系 教授) |

|---|---|

| プロジェクト概要 |

被災現場を含む難環境において、想定と異なる状況に対して臨機応変に対応し、作業を行うことが可能な協働AIロボットの研究開発を行います。2050年には、この協働AIロボットが、人の替わりに、自然災害の応急復旧を実現すると共に、この技術が、地上のインフラ構築や維持管理にも役立ちます。 |

| プロジェクトマネージャー(PM) | 原田 香奈子(東京大学 大学院医学系研究科/大学院工学系研究科 教授) |

|---|---|

| プロジェクト概要 |

科学者と対等に議論しながら、人では困難な環境(危険な環境、微細な環境、等)におけるサイエンス実験を行うAIロボットを開発します。科学者とAIロボットの関わり合い方を自在に変え、共に試行錯誤することで未経験の対象物や環境にも対処します。それにより2050年には、サイエンス分野においてAIロボットによる科学原理・解法の発見を実現します。 |

| プロジェクトマネージャー(PM) | 平田 泰久(東北大学 大学院工学研究科 ロボティクス専攻 教授) |

|---|---|

| プロジェクト概要 |

様々な場所に設置され、いつでも、だれでも利用でき、個々のユーザに合わせて形状や機能が変化し適切なサービスを提供する適応自在AIロボット群を開発します。2050年までに、人とロボットとの共生により、すべての人が参画できる活力ある社会の創成を目指します。 |

| プロジェクトマネージャー(PM) | 上野 宗孝(宇宙航空研究開発機構 宇宙探査イノベーションハブ 技術領域主幹) |

|---|---|

| プロジェクト概要 |

有人宇宙探査の到達点は人類を含む生命体が地球からの従属性を振り切り、月・火星という極限環境において独立した生命圏を築く挑戦です。本プロジェクトは、この到達点をバックキャストした要素をAIロボット技術を発展・活用させながら、スマート技術、行動変容技術等を有した拠点システムの構築に向けた研究開発を行い、2050年には人類が長期的に活動可能な生命圏を実現します。 |

| プロジェクトマネージャー(PM) | 牛久 祥孝(オムロンサイニックエックス株式会社 リサーチアドミニストレイティブディビジョン リサーチバイスプレジデント) |

|---|---|

| プロジェクト概要 |

イノベーションにおいて、持続的な性能向上には演繹的思考が、パラダイムの破壊には帰納的思考と創発による知の創造や、分野を回遊する知の越境が必要です。本研究では2030年までに、研究者の思考を論文から理解するAIを構築した後、人と対話しながら主張→実験→解析→記述のループを回して研究できるAIロボットを実現します。2050年には研究者とAIが融和し、ノーベル賞級の研究成果を生み出す世界を目指します。 |

| プロジェクトマネージャー(PM) | 大武 美保子(理化学研究所 革新知能統合研究センター チームリーダー) |

|---|---|

| プロジェクト概要 |

自分の想いや考えを言葉にして気づきを得て、よりよく生きるための行動ができるよう促す、行動変容支援ロボットを開発します。会話での言葉や様子から、多くの人の知恵や知識、体験を収集し、特定の人の気持ちや考え、価値観にあった逸話や声掛けを通じ、新しい視点や方法を提示して、行動を促す技術を開発します。それにより、2050年には、「ありたい未来を共に考え、そのための行動を促すAIロボット」の実現を目指します。 |

| プロジェクトマネージャー(PM) | 國井 康晴(中央大学 理工学部 教授) |

|---|---|

| プロジェクト概要 |

未知未踏領域である月面溶岩チューブでの探査と居住環境構築を目指し、小型探査ロボットが集まって群となって自律行動する機能、ロボットとシステムが進化する機能、難環境を踏破するロボット移動機構、共有型AI機能による知能化などに必要なAI・ロボット技術の研究開発をソフトウェア、ハードウェアの両面から行います。それにより、2050年には月面溶岩チューブ内に人類が生活できる未来を目指します。 |

| プロジェクトマネージャー(PM) | 下田 真吾(名古屋大学 大学院医学系研究科 特任教授) |

|---|---|

| プロジェクト概要 |

ロボットと普段の生活を共にする中で、私達の持つ様々な可能性に気付かせくれて、それを一緒に大きく育ててくれる、そんなAwareness AIロボットシステムの構築がこのプロジェクトの目標です。物質的な豊かさを追求する時代が終わり、安心や生きがいといった内面的な豊かさに重きを置き、様々な価値観を認め合う現代社会において、将来への希望を持って生活できる社会の実現を目指していきます。 |

| プロジェクトマネージャー(PM) | 森島 圭祐(大阪大学 大学院工学研究科 教授) |

|---|---|

| プロジェクト概要 |

超小型センサ、通信機器、行動制御ユニットが搭載された生物サイボーグ群から得られる行動情報と周辺環境情報を解析して得られる行動原理に基づいて、人々の行動を誘発したり、人々とロボット群との違和感のない連携を実現するAIによる自己組織化プラットフォームを構築します。それにより、2050年には、人々とロボットが協調して活躍する世界を目指します。 |

| プロジェクトマネージャー(PM) | 吉田 和哉(東北大学 大学院工学研究科 教授) |

|---|---|

| プロジェクト概要 |

月面において未到探査および拠点構築を行う担い手として、再構成が可能なAIロボットシステムを提案し、その実現に向けた研究開発を行います。月面に持ち込んだ資材を有効活用し、ミッションや作業状況に応じてモジュールの組み換えにより形態変形し、変幻自在な自己再構成が可能なAIロボットの技術を確立します。それにより、2050年には月面での探査と資源活用が促進され、持続的な有人活動拠点の実現を目指します。 |

2025年11月までのプログラム紹介

(クリックで開きます)

目標32050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現

プログラムディレクター(PD)福田 敏男名古屋大学 未来社会創造機構 客員教授

少子高齢化が進展する中で、危険な現場や人手不足の現場における労働、人類のフロンティア開発、生活のサポートなど、社会のあらゆる場面においてロボットを活用できるようにすることが重要です。そのためには、AI とロボットの共進化によって、自ら学習・行動するロボットを実現することが鍵となります。本研究開発プログラムでは、ロボットの高度な身体性とAIの自己発展学習を両立するAIロボットの実現に向けた研究開発を推進していきます。

2050年の社会像(イラストレーション)

2050年、目標3が実現したらどんな未来になっているでしょうか?

イラストレーションで解説しています

福田PDからのメッセージ

本研究開発プログラムでは、AIとロボットの共進化に必要な、Coevolution(AI技術とロボット技術とが連携して自ら性能を向上させる技術)、Self-organization(環境等に適応するため、自分自身の知識や機能を自己的に改変するAI技術とロボット技術)の2つの視点を踏まえた研究開発を推進します。

研究開発体制としては、「人が活動することが難しい環境で、自律的に判断し、自ら活動し成長するAIロボット」「自然科学の領域において、自ら思考・行動し、自動的に科学的原理・解法の発見を目指すAIロボットシステム」「人が違和感を持たない、人と同等以上な身体能力をもち、人生に寄り添って一緒に成長するAIロボット」、以上3つのカテゴリのAIロボットを2050年に実現することを目指した研究開発グループを組織し、研究開発プロジェクトを推進していきます。

関連情報目標3のプレスリリース、イベントなど

お問い合わせ

国立研究開発法人科学技術振興機構 ムーンショット型研究開発事業部 目標3 担当

e-mail moonshot-goal3