湖で静かに成長する災害の種

~二酸化炭素が引き起こす災害から人命を守れ!~

研究分野/領域

防災

カメルーン共和国には全長1600kmに渡り火山が並ぶ地帯(カメルーン火山列)があります。この火山列で1980年代に2度の災害が発生しました。火口湖(火山の火口にできた湖)であるマヌン湖とニオス湖から突然噴き出した大量の二酸化炭素が、谷を伝ってふもとの村に流れ込み、多くの住民を酸欠死あるいは二酸化炭素中毒死に追いやったのです。

マヌン湖とニオス湖では、二酸化炭素を含む水が湖底から湧き出しています。二酸化炭素は湖水に溶け込み蓄積します。そして何らかのきっかけで急激にガス化し、湖水とともに噴き出すのです。この現象はそのすさまじさから「湖水爆発」とよばれています。本課題の目的は二酸化炭素による災害から尊い人命を守ることです。そのために、湖水爆発が起こる条件を調べたり、二酸化炭素を多く含む水を湖底から汲み上げる設備を造るといった取り組みを行っています。

日本側研究代表者名:大場 武

東海大学理学部教授

東京工業大学理工学研究科博士課程を1988年に修了、理学博士その後、東京工業大学火山流体研究センター助教、准教授を経て2010年から現職

日本国側の視点

日本国側の視点

火山ガス災害の防止

火山ガスは噴火による直接的な被害とは別に、火山周辺の住民や登山客に人的な被害をもたらしてきました。マヌン湖やニオス湖における災害はもっとも規模の大きなガス災害であり、その原因を究明し、解決策を探ることは世界中の火山学者に課せられた宿題です。日本には幸いにCO2を蓄積する湖はありませんが、マヌン湖やニオス湖はマグマ水蒸気爆発噴火の結果形成され、それがCO2の供給系と関係している点で貴重であり学術的に研究する価値があります。

カメルーン側研究代表者名:Joseph Victor Hell

カメルーン国立地質鉱物資源研究所(IRGM) 所長

相手国側の視点

相手国側の視点

湖水爆発防止のための観測体制確立

マヌン湖とニオス湖の地下に潜むマグマは寿命が1万年以上あると考えられています。つまり、これからもマグマはCO2ガスを永続的に放出すると考える必要があります。現在両湖のCO2蓄積量は少なく安全ですが、将来CO2が蓄積する可能性は高いのです。湖を監視するためには機材が必要であり、その機材を駆使するためには有能な人材が必要です。SATREPSを実施することによりこれら両方とも整えることができました。大変感謝しています。

プロジェクト概要

湖水の状態をモニタリング

湖底からは二酸化炭素を多く含む水が湧き出しています。湧きだす水の量は一定ではありません。したがって、常に湖水の状態をモニタリングし、異変が起きていないか監視する必要があります。そこでまずはニオス湖に「自動観測ブイ」を設置しました。これにより、リアルタイムで湖水の変化を検出することが可能になりました。

ブイが測定したデータは、衛星経由で送信されてくるんだって!

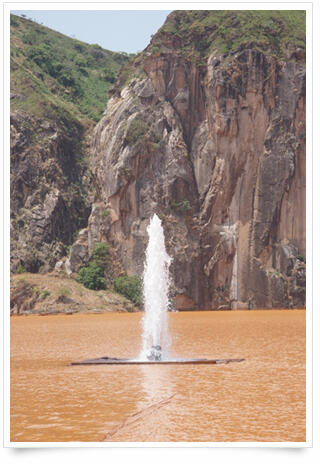

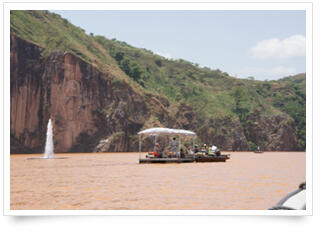

湖湖底の水を汲み出し、湖水の二酸化炭素量を減らす

二酸化炭素の蓄積を防止するため、深層の湖水を汲み上げて二酸化炭素を放出させる設備をマヌン湖に設置しました。これまでもニオス・マヌン湖には簡易的なシステムはありましたが、新たな設備によって、より強力に二酸化炭素を放出させることが可能になります。

新しい装置を動かす電力は、太陽光発電でまかなっているんだよ

湖底調査で大きな成果を得た

超音波によって湖底の地形を探索した結果、マヌン湖において、二酸化炭素を多く含む水の噴出場所を2か所特定することに成功しました。これにより、効率的に二酸化炭素を抜くことができるようになると期待されます。

湖水爆発のシミュレーションを行う

湖水爆発は二酸化炭素が原因で起こることははっきりしていますが、発生のメカニズムはわかっていませんでした。そこでさまざまなデータをもとにシミュレーションを行い、湖水爆発が発生する条件を検証しました。その結果、湖水爆発が起こる臨界条件を見つけることに成功し、湖の安全性の評価に大きく貢献しました。

カメルーン人研究者の育成にも力を入れているよ。現地で活躍できる人材が必要なんだ。

ニオス・マヌン湖の周辺は、現在も立ち入りが禁止されており、農業や経済活動が大きく妨げられています。また、避難生活に苦労している人たちもいます。本課題の成功によりニオス・マヌン湖の安全が保障できれば、大勢の人が平和な日常を取り戻すことができます。

大場先生

大場先生

日本の湖で湖水爆発が起きる可能性はありません。まず、日本には四季があります。秋から冬にかけて、寒くなると湖の表面近くの水が冷やされて重くなり、底に沈んでゆきます。これにより湖水はかき混ぜられます。仮に湖底にCO2が一時的に溜まっても湖水の循環で表面に持ち上げられ蓄積は解消します。また、ニオス湖での湖水爆発の後に日本中の湖が調査されCO2が溜まっている湖がないことが確認されています。

地球温暖化が進んだりしませんか?

大場先生

大場先生

ニオス湖やマヌン湖から放出されているCO2の量は一年当たり、5万トンです。とても多いように思えますが、人類が化石燃料を燃やして出しているCO2は一年当たり、60億トン以上あります。これに比べると10万分の1しかなく、温暖化を進めるほどの量は出ていません。

大場先生

大場先生

ニオス湖とマヌン湖の地下にはマグマがあります。深さは良くわかりませんが、およそ30km以上深いところに潜んでいると思います。このマグマはじっとしているのですが、CO2ガスを常に放出しています。マグマというのはそのようなものです。マグマから出てきたCO2ガスは地下の亀裂を伝わって上昇し、地下水に溶け込みます。この地下水がニオス湖やマヌン湖の湖底で湧いているのです。

大場先生

大場先生

自動観測ブイにはワイヤーが吊り下げられており、それに水温と電気伝導度のセンサーが付いています。電気伝導度とは電気の通りやすさです。CO2が増える場合、それを運んできた地下水が暖かいので、水温が上がります。またCO2が増えるとH2Oと反応してH+とHCO3-というイオンができます。このイオンの濃度が増えると電気伝導度が上昇するので、湖に溶け込んでいるCO2の量の変化を知ることができます。

大場先生

大場先生

湖水に溶けているCO2は二通りの方法で測定します。まず、CTDという金属製の装置があります。これは紐でつるして湖水に沈めると自動的に水温、pH、電気伝導度を測定してくれます。これとは別にプラスチックの注射器にアルカリ性の溶液を入れておき、水中でピストンを引いて湖水と混ぜてから引き揚げて、実験室で分析する方法があります。これらの二つの方法を組み合わせて信頼できる正確なCO2濃度を決定しています。

大場先生

大場先生

マヌン湖ではCO2を含む温泉水が出ている場所を見つけることができましたが、ニオス湖ではまだ見つかっていません。超音波を使った方法で今後さらに詳しく調べることにより、ニオス湖でも温泉水が出ている場所を見つけたいと思います。

ニオス湖やマヌン湖は火山とされているけど、富士山と違って盛り上がっていないよね。それでも火山とよぶ理由を教えてあげる。

ニオス湖やマヌン湖はマールと呼ばれている火山の一種。マールには"山体"はないんだ。マールをつくるマグマは、地下の深いところから上昇するときに、途中で地下水に出合うよ。すると高温のマグマと水蒸気が接触して、マグマ水蒸気爆発とよばれる噴火が地下で起きるんだ。その結果、地表に大きくて深い穴ができるの。そこに水がたまったのがマールなんだ。

マヌン湖は少なくとも3つ以上の小さいマールが合体してできているよ。ところが面白いことにマヌン湖のすぐ横に、きれいな形をした富士山のような小さな火山があるんだ。その火山ができる時は、マグマは運良く地下水と出会わずに地表に噴出したんだろうね。