研究分野/領域

私たちは、SATREPSの研究分野/領域を次の趣旨の下定めています。

- 共同研究の成果を当該開発途上国をはじめ、広く社会に還元する将来構想を有すること

- 開発途上国において、課題解決のための研究開発の実施及び研究者の能力向上に対するニーズが高いこと

- 地球規模課題の解決及び科学技術の向上に資すること

※ 日本からの単なる技術の移転・知識の提供等、共同研究を伴わない課題や、科学技術の発展に寄与しない単なる調査等、また、成果が一国にしか還元できない研究等は、対象外とします。

-

❶「地球規模の環境課題の解決に資する研究」

(気候危機の回避、気候変動によって現在および将来予測される影響への適応策、生物多様性・生態系サービスの保全、自然資源の持続可能な利用、環境汚染対策、バイオマス由来材料、サーキュラーエコノミーなどのSDGsに貢献する研究)

❷「カーボンニュートラルの実現に向けた資源・エネルギーの持続可能な利用に資する研究」

(温室効果ガスの排出を抑制する対策、再生可能エネルギー、省エネルギー、分散型エネルギーシステム、スマートソサイエティなど資源・エネルギーに関わるSDGsに貢献する研究)

-

❸「生物資源の持続可能な生産と利用に資する研究」

(食料安全保障、健康的な食生活、持続可能な農林水産業などSDGsに貢献する研究)

-

❹「持続可能な社会を支える防災・減災に資する研究」

(災害メカニズム解明、国土強靭化・社会インフラ強化・適切な土地利用計画などの事前対策、災害発生から復旧・復興まで、気候変動に起因する災害への適応策など、仙台防災枠組及び SDGsに貢献する研究)

-

❺「開発途上国のニーズを踏まえた感染症対策研究」

※ 感染症分野の研究課題は平成27年度より日本医療研究開発機構(AMED)に移管(平成26年度までに終了した課題を除く)

1.環境・エネルギー分野

研究領域 ①

「地球規模の環境課題の解決に資する研究」

※ 平成20年度から公募開始。研究領域「気候変動の適応又は緩和に資する研究」の公募は平成22年度で終了し、「地球規模の環境課題の解決に資する研究」に統合。

生態系・生物多様性の劣化、環境汚染の拡大、都市への人口集中、生産・消費活動の増大、気候変動などにより地球規模で直面している環境問題の解決を目指します。

-

オセアニアのサンゴ礁生物相の潜水調査

-

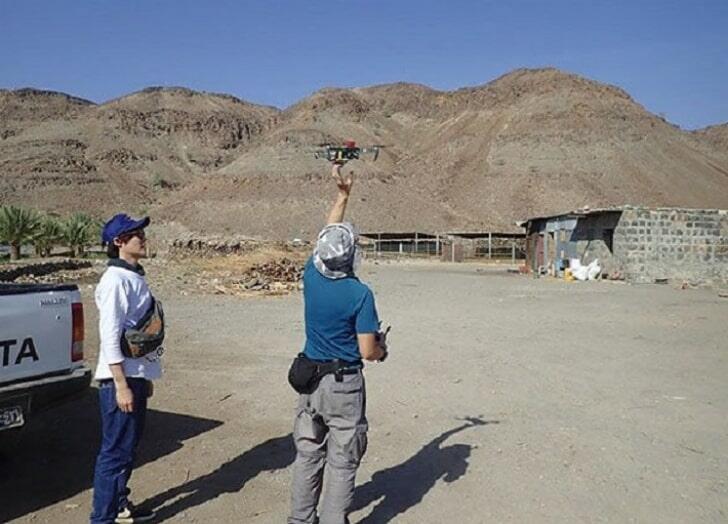

篤農家農園の作物生育モニタリングのためのマルチスペクトルセンサ搭載ドローン空撮

-

伐採後のオイルパーム古木は農園に放置され、土壌病原菌の蔓延など、土壌環境へ深刻な影響を与えるとされる

-

東海アジア地域の海岸漂着プラスチックごみ

研究課題の例

- 気候変動の観測・予測・影響評価及び適応策に関する研究

- 水資源の賦存量の把握や将来予測、安全で持続可能な水資源の管理・利活用・処理に関する研究(関連する事業の能力強化・サービス向上に資する提案、または水資源を巡る利害調整や合意形成のあり方に関する研究も含む)

- 循環型社会の構築に関する研究(廃棄物や有用資源の回収・再利用を含む)

- 陸域や海域における生物多様性・生態系サービスの保全・再生に関する研究

- スマートシティ構築に向けた都市の環境保全(緑化を含む)、都市化による環境劣化の緩和、気候変動緩和に貢献する土地利用や都市計画の構築・運用に関する研究

- 大規模災害による環境の劣化・破壊の復元・修復に関する研究(文化遺産の保全等を含む)

- 自然資源の持続可能な利用に関する研究

- 有害物質などによる汚染及びそのリスク低減、環境修復に関する研究

※ なお、以上に該当する研究課題であっても、カーボンニュートラルの実現と気候変動の緩和に向けたシステム、要素技術に関する研究課題(省エネルギー、再生可能エネルギー、新エネルギー等)は研究領域②になります。また、防災分野の趣旨に合致するものについては、研究領域④になります。

研究領域 ②

「カーボンニュートラルの実現に向けた資源・エネルギーの持続可能な利用に資する研究」

※ 平成22年度から令和3年度まで領域名称であった「低炭素社会」を令和4年度から「カーボンニュートラル」に名称変更。

温室効果ガスによる気候変動を緩和するカーボンニュートラルの実現を目指して、エネルギー消費の抑制、再生可能エネルギーの促進、スマートソサイエティなどの研究開発を行います。

-

燃料特性を向上させたソルガム育種により、燃料ペレットと低環境負荷型パーティクルボードを開発し、熱帯荒廃草の植生を復元する

-

効率的で安価な熱発光地熱探査により、地熱エネルギー利用の促進が期待されるエルサルバドルの地熱発電所

-

交通渋滞は温暖化、環境、健康に対するリスクを助長させる

-

ウキクサの水質浄化作用による汚染水・排水の低炭素型水処理システムと連動する、低コストのウキクサバイオマス生産

研究課題の例

- カーボンプライシング等の政策や、グリーントランスフォーメーション(GX)に資する社会システムの導入検討及び試験実証に関する研究

- 太陽光・太陽熱、風力、海洋エネルギー、地熱、バイオマス等の再生可能エネルギーの研究

- カーボンリサイクル・グリーン水素・ブルー水素・アンモニア・メタン等の生成・利用を促進する研究

- 生産プロセス等の省エネルギー化に関する研究

- デジタル技術を活用したスマートシティ、スマートコミュニティ、スマート農業、交通輸送網、次世代インフラ等、持続可能な資源循環型社会に関する研究

- CO2の分離・回収・貯留や有効活用(CCUS)、及びBECCS、DAC、森林吸収、風化等のネガティブエミッション等に関する研究

- 非CO2温室効果ガス(CH4、N2O、HFC等)の排出削減に資する研究

- 持続可能な航空燃料(SAF)及び輸送機械用合成燃料、運輸セクター分野の温室効果ガス排出削減に資する研究

- 新素材の利用分野の拡大や、リサイクル材への転換等による、カーボンニュートラルの促進に関する研究

2.生物資源分野

研究領域 ③

「生物資源の持続可能な生産と利用に資する研究」

※平成21年度から公募開始

近年、農地の砂漠化や塩類集積、病害虫の蔓延、気温や降雨の不安定化等により、生物資源の持続的な生産が脅かされています。

食料や薬、飼料、繊維やエネルギー源など、生物資源がもたらす恩恵を将来にわたって享受し続けるために、持続可能な生産・利用方策を提示します。

-

ヒ素汚染地域の農家への聞き取り調査

-

カカオの重要病害を制御する新規技術体系の開発

-

東南アジア原産のアジアスズキやバナナエビを家魚化するための技術開発を行う

-

ウユニ塩湖を臨む過酷環境下で栽培されるキヌア

研究課題の例

- 生物資源の持続的生産及び利用に資する研究(植物・動物・海洋生物・微生物等の資源管理、育種、栽培/繁殖/培養技術、生産・流通システム等)

- 未利用な生物資源及び生物機能の評価・有効利用に関する研究(生物資源に由来する有用物質の探索・同定・生産等の生物多様性の利活用<ヒトへの創薬は含まない>、昆虫や微生物等の生物機能を活用した循環型食料生産システム開発等)

- 生物資源のおかれている環境の整備に関する研究(農作物・家畜等の被害防除、グリーンインフラの創出・改善等)

- 気候変動が生物資源生産に及ぼす影響の緩和に資する研究

- 新たな食資源(代替たんぱく質食品、細胞性食品等)の生産及び利用、生物利用の環境に関する研究

なお、以下の研究に重きを置く課題は、環境・エネルギー分野(研究領域①又は②)になります。

- 生物多様性・生態系サービスの保全・再生に資する研究(研究領域①)

- バイオマスのエネルギー利用(研究領域②)

- 主として環境・エネルギーの課題解決を直接の目的とする研究(研究領域①又は②)

3.防災分野

研究領域 ④

「持続可能な社会を支える防災・減災に関する研究」

※ 平成20年度から公募開始

安全かつ強靭(レジリエント)で持続可能な都市・社会の実現を目指して、自然災害や都市化に伴う大規模災害の防災・減災に関する研究を、日本の経験・知見を生かしながら、全地球的な枠組の中で総合的・組織的に展開します。

-

火山の噴火

-

メキシコで津波避難訓練に取り組む子供たち

-

海底観測機材の海底への投入

-

2018年Suwaresi地震津波による被害

研究課題の例

- 地震・津波・火山噴火・暴風・豪雨・高潮・洪水・干ばつ・熱波・地すべり等の自然現象の発生メカニズムの解明と予測、これらに起因する災害リスクや被害の大規模化抑止・軽減及び復旧・復興のための方策、ならびに防災投資効果に関する研究

- 気候変動と大規模自然災害との関連性の把握及び気候変動に起因すると思われる災害への適応策に関する研究

- 都市化に伴い深刻化する大規模災害(局地的豪雨や海面上昇・地盤沈下による都市型水害、脆弱な建造物や都市構造を抱える地域での地震災害・それに伴う延焼火災等、ライフライン・交通網などの社会インフラの損傷等)に対する大規模化のメカニズムの解明、及び被害軽減方策に関する研究

- 災害情報の迅速な収集及び効果的な活用を通した、地域や都市の防災・減災に資する研究(災害監視衛星、リモートセンシング、UAV、GIS、GNSS、ICT、IoT、ビッグデータ、AIなどデジタル技術の利用技術開発を含む)

- 災害に強い、レジリエントな社会形成・維持に有効な国土強靭化、制度設計、土地利用計画や街づくり、及び社会インフラの強化・持続的運用・更新に関する研究

- 自然科学と人文・社会科学領域のアプローチを融合させた防災・減災・復興のための研究

- パンデミックを契機とした災害対策のあり方及び社会のレジリエンスの総合力向上に関する研究

4.感染症分野

研究領域 ⑤

「開発途上国のニーズを踏まえた感染症対策研究」

※ 感染症分野の研究課題は平成27年度より日本医療研究開発機構(AMED)に移管(平成26年度までに終了した課題を除く)

HIV/エイズ、エボラ出血熱、マラリア、デング熱、結核、高病原性鳥インフルエンザ、狂犬病、薬剤耐性菌感染症、急性呼吸器感染症、感染性下痢症等の新興・再興感染症やその他の感染症は、開発途上国において健康への脅威となるだけでなく、社会・経済開発への重大な阻害要因の一つとなっています。感染症領域における地球規模課題解決のための研究開発としては、以下の例などの取組が挙げられます。

研究課題の例

- 高病原性鳥インフルエンザ、狂犬病などの人獣共通感染症に関する研究開発

- HIV/エイズ、エボラ出血熱、マラリア等の原虫及び寄生虫、デング熱、結核、薬剤耐性菌感染症、急性呼吸器感染症、感染性下痢症等の新興・再興感染症やその他の感染症の疫学、診断、予防、治療等に関する研究開発

※ 単なるスクリーニングをメインとする創薬研究テーマの提案は対象外とします。

※ 日本からの単なる技術の移転・知識の提供等の、共同研究を伴わない課題や科学技術の発展に寄与しない単なる調査等は対象外とします。

※ 本プログラムでは、相手国における治験等[1]を伴う共同研究を対象としません。

※ 相手国における日本人による医療行為を含む共同研究については、応募前にJICAのコンサルテーションを受ける必要があります。コンサルテーションを受けずに提出された提案は、採択後その医療行為の部分について実施が認められない場合があります。

[1] 企業或いは医師主導による治験だけでなく、対象国における未適応の医薬品等を使用した研究者による臨床研究(日本の臨床研究法では「特定臨床研究」に該当)も含みます。医薬品等とは、医薬品(体外診断用医薬品を除く)、医療機器、再生医療等製品。

日本の臨床研究法については以下を参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163417.html