第295回「研究基盤のエコシステム形成③ 10-20年先見据える欧州」

各国には研究機器などの研究基盤・研究インフラの開発や共同利用に向けた、さまざまな取り組みがある。欧州では、欧州全体の研究インフラの統合と促進を戦略的に検討するため、「欧州研究インフラ戦略フォーラム(ESFRI)」が2002年に設立された。

「投資」幅広く

ESFRIは、各国の研究インフラに関する取り組みを欧州全体で整備して運営するための重要な役割を担っており、欧州内外の幅広い研究領域のインフラの現状や利用ニーズの分析も行っている。

この分析結果をもとに、複数の加盟国や公的研究機関、企業から組織されたコンソーシアムが、新たな研究インフラの計画をESFRIに提案する。ESFRIはその提案を評価し、向こう10-20年に必要となる研究インフラを定め、研究インフラの優先度や将来の開発の方向性などを示すロードマップに掲載して公表する。さらにモニタリングプロセスを設け、ロードマップをアップデートしている。

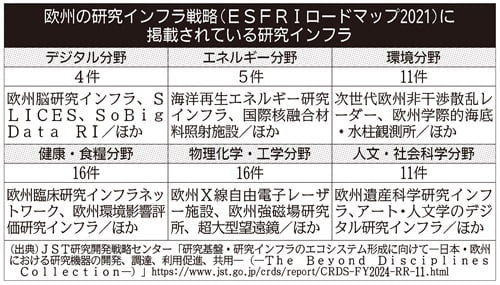

研究インフラの開発や資金拠出の主体である欧州連合(EU)加盟国や準加盟国、欧州委員会が、このロードマップなどを踏まえて出資することで、欧州全体の研究インフラの卓越性を確保している。例えば21年策定のロードマップには63の研究インフラが掲載され、約200億ユーロが拠出された。

注目したいのは、技術開発やインフラ整備だけではなく、幅広い活動が資金拠出の対象となっている点である。その範囲は、研究インフラ開発の初期段階で生じる課題解決や研究インフラを運営するコンソーシアム間での好事例の共有などの活動にまで及ぶ。コンソーシアムの参画機関やユーザー拡大のための活動、新たな研究での利用ニーズの発掘、データマネジメント手法の開発なども資金拠出の対象となっている。このような取り組みにより、欧州での研究インフラの整備と運営のエコシステム形成が進められていると考えられる。

日本も促進策を

わが国でも研究インフラの開発や共同利用に向けた取り組みは行われている。しかし、欧州に見られるような10-20年先の戦略を示すロードマップの策定と、それに基づく戦略的な資金拠出、さらに課題解決に向けた幅広い活動の活性化を促進する施策なども必要であろう。

※本記事は 日刊工業新聞2025年7月4日号に掲載されたものです。

<執筆者>

川澤 良子 CRDSフェロー(横断・融合グループ)

早稲田大学大学院商学研究科修士修了。民間シンクタンクの研究員、内閣府への出向などを経て、24年4月から現職。研究基盤・研究インフラやイノベーション促進型公共調達などについての調査を担当。

<日刊工業新聞 電子版>

科学技術の潮流(295)研究基盤のエコシステム形成(3)10―20年先見据える欧州(外部リンク)