第286回「産学橋渡しの多様性と深化(3) 科学技術×デザインで革新」

欧米で活発化

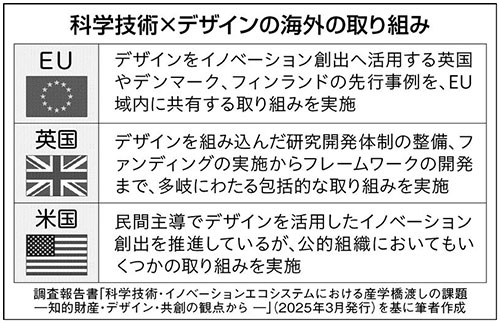

科学技術イノベーションの創出において、人々が享受する体験の秀逸さが社会実装の決め手とされる情報サービスの開発や、複合的な社会問題(環境問題、少子化など)を解決するため、昨今はシーズの秀逸さだけでなく、デザインを活用する動きが海外(英国、欧州連合〈EU〉、米国)で目立っている。

ここで言うデザインとは、意匠という範囲を越えて、ユーザー体験を向上させるインターフェースの設計やサービス、組織の設計、社会の変革を含む広義の意味を持つ。

英国は、デザインを活用した科学技術・イノベーション創出のフロントランナーであり、デザインを組み込んだ研究開発体制の整備、ファンディングの実施など多岐にわたる包括的な取り組みを実施している。EUは、英国、デンマーク、フィンランドなどにおけるデザインをイノベーション創出に活用する先行取り組みを、広くEU域内で共有する活動を実施している。米国は、イノベーション創出にデザインを活用する活動を民間主導で推進しているが、公的機関においてもいくつかの取り組みを進めている。

技術と文化融合

ここでは米国のICCプロジェクトを紹介する。米国国立科学財団(NSF)の技術・イノベーション・パートナーシップ局(TIP)が2024年度から実施している、文化、創造性、技術革新のつながりを促進する取り組みだ。

ICCは、米国のデザインやアートなどのクリエーティブセクターと先駆的な科学研究を結びつけ、イノベーションエコシステムを強化することが目的である。背景には、AI(人工知能)の進展によるストリーミングサービスの普及がクリエーティブセクターに与える甚大な影響などが考えられる。NSF-TIP局は、アーティスト、デザイナー、研究者、技術者、都市計画者ら多様な参加者が集まるワークショップやサミットの開催を支援し、ロードマップ策定など技術と文化を融合させていくための道筋を描くことを目指している。

ICCは革新的な科学研究だけでなく、技術開発とデザインやアートなどを結び付けていくことがイノベーション創出のカギとなることを示す、実践的かつ未来志向の取り組みともいえる。これら諸外国の動きを前に、わが国においてもデザインを活用した科学技術イノベーション創出の新たな形を見いだしていくことが重要ではないだろうか。

※本記事は 日刊工業新聞2025年4月25日号に掲載されたものです。

<執筆者>

茅 明子 CRDSフェロー(横断・融合グループ)

慶応義塾大学総合政策学部卒業後、民間企業を経て、同大学システムデザイン・マネジメント研究科修士課程修了。24年より現職。科学技術・イノベーションエコシステムの調査を担当。

<日刊工業新聞 電子版>

科学技術の潮流(286)産学橋渡しの多様性と深化(3)科学技術×デザインで革新(外部リンク)