第284回「産学橋渡しの多様性と深化(1) イノベ誘発・循環 構築」

科学技術・イノベーション(STI)政策の目的や対象が拡大する中、多様で多面的な価値を創出するSTIエコシステムの構築が求められている。

エコシステムとは、多様なアクターが協働し、競争を続け、イノベーションを誘発するように働く相互作用と循環機能を持つシステムのことを指す。産業界と学術界はその主要なアクターであり、両者の間をつなぐ「橋渡し」のあり方について、さまざまな視点からの模索が期待される。

分野ごとに展開

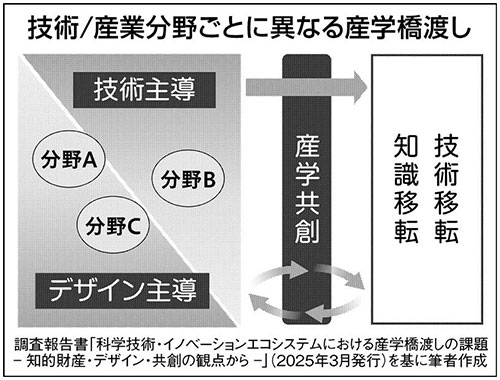

産学橋渡しの多様性は、技術あるいは産業分野ごとに、おのおのの実態を比較してみると分かりやすい。

例えば、創薬のような分野では、研究開発から生まれたシーズとなる技術の効果の秀逸さが、社会普及性の向上に大きく寄与する。一方で、情報サービスのような分野では、シーズだけでなく、人やコミュニティーが享受する体験価値の高さこそが寄与する。また、モビリティーのように統合的な設計・技術を必要とする分野では、技術の効果と体験の両方が掛け合わさることで、より大きな価値が生まれる場合もある。

このように学術界の知を社会へ展開すべく、技術移転や知識移転を狙う産学橋渡しにおいては、分野ごとの特性に応じた多様な形態を見てとることができる。

隠された要素

分野全般に対応するための橋渡しの深化を模索する上で、さらに検討するべき「ミッシングパーツ(隠された要素)」が存在すると考えられる。

分野ごとの違いを踏まえれば、その一つとして技術的な効果を最大限に高める「有効な知的財産権の取得」が挙げられるだろう(=「技術主導型・産学橋渡し」)。また、体験の向上を目指す方向性としては「デザイン」の活用も挙げられる(=「デザイン主導型・産学橋渡し」)。ここでいうデザインとは、統合的、非直線的、可視的に物事を検討していくことである。さらに、産学橋渡しがエコシステム内の営みであることを考えれば、技術や知識の円滑な循環を図る「産学共創」の仕組みが挙げられる。これは循環のためのみならず、産と学の相互作用それ自体において、新たな価値を生み出すためにも有効となる。

研究開発戦略センターでは多様な橋渡しについて調査し、その課題をまとめている。産学連携に携わる人々が産業界あるいは学術界との新たなつながりを求める際には、分野ごとの橋渡しの多様性、そしておのおのの橋渡しにおけるミッシングパーツを十分に踏まえた検討がなされることを期待したい。

※本記事は 日刊工業新聞2025年4月11日号に掲載されたものです。

<執筆者>

阪口 幸駿 CRDSフェロー(横断・融合グループ)

同志社大学大学院脳科学研究科博士課程修了。同志社大学で特別任用助教、府省で事務官を経て24年より現職。分野横断的な検討が必要なテーマの調査を担当。博士(理学)。

<日刊工業新聞 電子版>

科学技術の潮流(284)産学橋渡しの多様性と深化(1)イノベ誘発・循環構築(外部リンク)