第263回「次世代ICTシステム 量子マテ使い実現」

主要な技術領域

電源を切ってもデータを保持できるメモリー(不揮発性メモリー)は、スマートフォンやUSBメモリーなどの身近な電子機器に広く利用されているデバイスである。しかし、従来の不揮発性メモリーには、書き込み速度の遅さ、書き換え耐久性の限界、消費電力の高さなどの問題がある。これを解決する新たなデバイスの材料として期待されているのが、量子マテリアルである。

量子マテリアルとは、「電子やスピンなど非常に小さな粒子の性質を人為的に制御することで、新たな機能を引き出せる物質や材料」の総称である。2020年に内閣府が策定した「量子技術イノベーション戦略」において、量子マテリアルの研究は四つの主要技術領域の一つとしても位置付けられた。

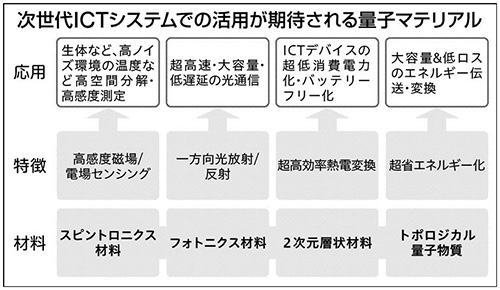

現在、日本の大学や研究機関において、量子マテリアルに関する多様な基礎研究が進展している。特にスピントロニクス材料、フォトニクス材料、2次元層状材料、トポロジカル量子物質などの新しい材料に注目が集まっている。これらの材料は、デバイスの超低消費電力化やエネルギー転送の効率化など、次世代情報通信技術(ICT)システムでの活用が見込まれている。

次世代メモリー

磁気抵抗メモリー(MRAM)は、スピントロニクス材料を応用した次世代の不揮発性メモリーである。スピントロニクスとは、電子の自転により生じる磁石の量子力学的な性質を利用する技術であり、上向きと下向きの電子のスピンの向きを制御することで、データを「0」と「1」として記録できる。

従来の不揮発性メモリーに比べて、MRAMは高速なデータの読み書きが可能であり、書き換え耐久性も非常に高く、極めて低い消費電力で動作する。これらの特性を生かし、自動車や産業用ロボットの制御システムなどでMRAMが既に利用されている。

日本では近年、トポロジカル量子物質の特性を活用し、既存のMRAMよりさらに低消費電力で動作する不揮発性メモリーの開発を目指すスタートアップも大学から立ち上がっている。

一方、大学発のシーズを見極め、産業界につなぐコーディネーターが不足しているのが現状である。

今後、量子マテリアルの実用化が進めば、大規模データの高速処理と低消費電力化を両立した次世代ICTシステムが実現すると期待される。これらの研究を一層進展させるためには、他の多くの分野と共通であるが社会的ニーズを見据えた応用研究と、産学連携を橋渡しする人材の育成がカギとなるだろう。

※本記事は 日刊工業新聞2024年11月8日号に掲載されたものです。

<執筆者>

鈴井 伸郎 CRDSフェロー(ナノテクノロジー・材料ユニット)

東京大学大学院農学生命科学研究科修了。量子科学技術研究開発機構にて放射線イメージングの技術開発に従事後、24年より現職。ナノテク・材料分野の俯瞰や研究開発戦略立案を担当。博士(農学)

<日刊工業新聞 電子版>

科学技術の潮流(263)次世代ICTシステム、量子マテ使い実現(外部リンク)