第296回「研究基盤のエコシステム形成④ 俯瞰的視点で機器構想」

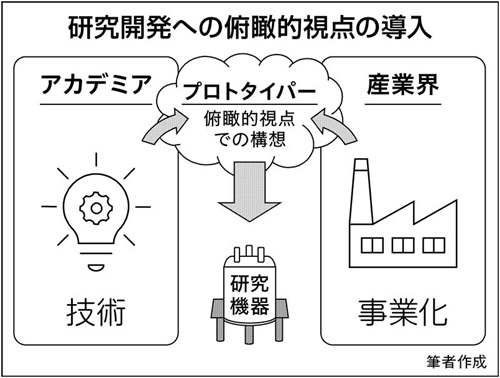

科学の最前線を切り開く研究開発には、アカデミア発の先端技術を実用化した高度な研究機器が求められる。その実現には、アカデミアと産業界が連携し、研究機器の利用で得られる成果までを見据えた、開発の全過程を俯瞰する力が必要である。

産学連携がカギ

研究機器開発は、先端研究の成果を支える研究インフラであり、イノベーションのエコシステムにおいて基盤的な役割を果たす。とりわけアカデミアで創出された技術が産業界で研究機器へと発展し、ユーザーである研究者によって価値ある成果創出へとつながる流れが重要となる。

しかし実際には、技術レベルは高いものの用途が不明確だったり、操作性に難があったりするといった理由で、普及に至らない例が少なくない。これは多くの場合、開発初期から技術、利用ニーズ、使用シーン、産業や社会貢献のあり方などが個別に扱われ、俯瞰的な視点が不足していることに起因する。

また、アカデミアと産業界では製造コストや量産性、加工難易度、安全性などの考え方にギャップがあり、産業界において事業化するために必要なレベルに届かず、アカデミアから創出された成果を企業が引き継ぎにくいのも実情だ。技術はあっても有効な用途が見えず、操作性にも難がある機器は現場で定着しない。

開発のコンセプトや方向性を定める構想段階において、アカデミアと産業界が協力するプロセスの再構築が必要である。

「橋渡し」検討を

こうした課題を解決するカギが、俯瞰的視点での構想だ。開発初期からアカデミアと企業が構想を共有し、開発したい機器の製品化の方向性、操作性、利用成果がもたらす将来の社会的価値まで統合的に検討することで、社会実装の実現性が高まる。

例えば欧米では、試作開発のフェーズに特化したプロトタイパーと呼ばれるような企業もあり、アイデアを形にするだけでなく、アカデミアによる自作機の域を超えたプロトタイプを作成し、技術と産業の橋渡しを担っている。日本でもこうした橋渡し機能のあり方を検討する必要がある。

また、ユーザーインターフェースの設計や、ユーザー体験の満足度といった使いやすさの観点も、機器の価値を左右する。研究機器は専門性が高く操作が複雑になる傾向があり、製品化後の活用を見据えた利用設計が欠かせない。

技術開発からその利用、社会的価値までを俯瞰する視点での構想は、先端技術を社会が適切に活用するためのカギとなるだろう。

※本記事は 日刊工業新聞2025年7月11日号に掲載されたものです。

<執筆者>

杉村 佳織 CRDSフェロー(横断・融合グループ)

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科博士課程修了。企業でのAI(人工知能)研究開発を経て24年10月よりJSTに出向。研究基盤・研究インフラに関する研究開発戦略立案を担当。博士(理学)。

<日刊工業新聞 電子版>

科学技術の潮流(296)研究基盤のエコシステム形成(4)俯瞰的視点で機器構想(外部リンク)