第47回「医療研究開発の環境整備」

後手に回る日本

日本の研究能力が低下しているという問題が近年頻繁に指摘されている。臨床医学分野は比較的健闘してきたのだが、特に論文生産が期待される国立大学付属病院の医師にとっての環境は厳しさを増している。

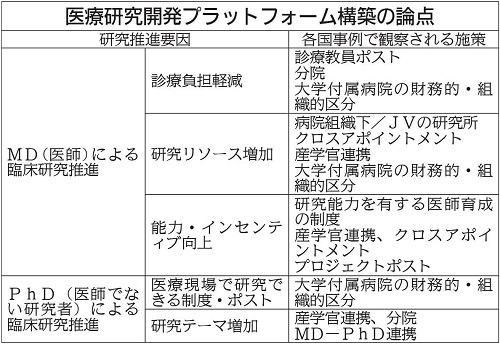

医師の診療負担を軽減し、研究能力・動機を持つ医師が研究に時間を割けるようにするため、各国の機関ではさまざまな施策が採られている(表)。例えば、オランダでは全ての大学医学部が大学病院と統合の上、別法人化されている。

こうした人事・財務面での独立性は、調査した米独蘭韓の事例全てに共通する要素である。独立性の下、医業収入の研究費への還元、病院における診療教員ポストの戦略的運用が容易になり、ニーズに即した研究開発を大学病院で迅速に行う環境が形成されている。

米スタンフォード大学医学部においては、医学部予算が約2450億円、二つの付属病院収入が合計約4300億円と、医学部予算の半分弱を付属病院収入からの還流が占めていることは見逃せない。規模は小さくとも、韓国でも「研究中心病院」制度(2013年)により、病院収入の一定割合を研究に再投資するメカニズムが実装され、成果が出つつあることは、日本とは対照的である。

システム構築へ

これら各国の取り組みから、日本が学ぶべき教訓はなにか。特に組織や財務、ガバナンスなどに着目して、医療研究開発を行うシステム(医療研究開発プラットフォーム)構築に向けた論点を例示したい。

大学病院の組織・財務的区分は、病院経営陣が経営と研究・教育を一体とした戦略を立案・実施する上で、重要な施策たり得る。大学構造改革によって大学病院を別法人化した海外事例では、病院が自立運営できるシステムを考慮し、法制度がそれを保証している。

医学部付属病院の部局化など先に実践しうる方策や、地域・大学の環境・歴史などの影響要因を考慮した上で、やはり組織的区分を検討するのであれば、「国立大学付属病院法人法」のような制度を議論せざるを得ないだろう。

構造的施策以外に、医師でない研究者が活躍できる環境整備は喫緊の課題と言える。例えば海外事例で見られるプロジェクトポストの柔軟な運用、学内クロスアポイントメントの推進、医学部・大学病院の人事裁量権拡大(その背景にある間接経費制度など)は研究者の参入を促すと期待される。

※本記事は 日刊工業新聞2020年3月20日号に掲載されたものです。

東京大学大学院工学系研究科准教授。専門は公共政策学。JSTでは2016-18年に大学病院における医療研究開発制度の比較研究を担当した。修士(政策科学、米ラトガース大学)、博士(工学、東大)。

<日刊工業新聞 電子版>

科学技術の潮流(47)医療研究開発の環境整備(外部リンク)