研究開発代表者

技術領域

未来本格型

熱化学再生型バイオマスガス化によるグリーンガス製造技術の概念実証

- 研究開発期間

- 2025年4月~

- グランド番号

- JPMJAN25G2

研究概要

バイオマスは、持続的利用可能量(推定値のメジアン=190億トン-dry(水分を含まず))、および2050年の予測需要(44億トン-dry)がいずれも莫大であるにもかかわらず、そのガス化は水素、合成ガス(水素・一酸化炭素)、あるいはカーボンニュートラルなCO2の生産を担う主役と認識されるには至っていません。それは主に、①既往のプロセスのほとんどが熱電併給を目的としており、冷ガス効率(化学エネルギー回収率)が55~80%に留まること、②合成ガスの用途に見合う残留タール濃度(<10mg/Nm3-dry)を実現できていないこと、③空気に代わって水蒸気・酸素やCO2・酸素をガス化剤とするプロセスの開発が進んでいないこと、④灰トラブルの解決が十分でないことなどの問題が解決されていないことが原因です。

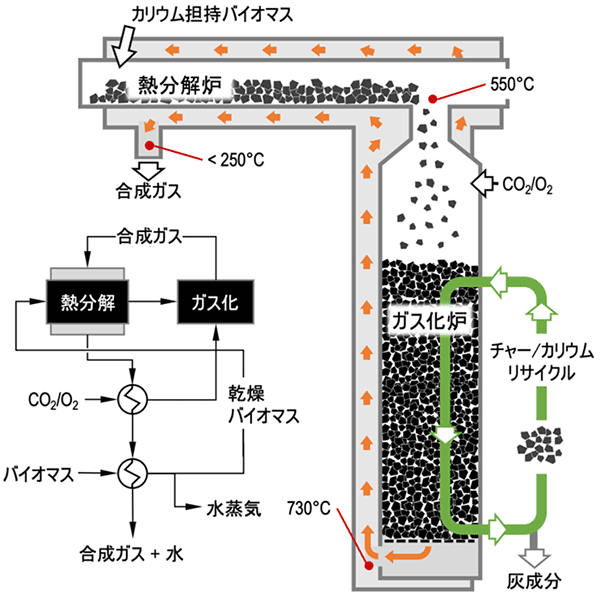

研究開発代表者らは、上記の問題を解決する手段として、従来一つの反応器において行われきた熱分解とガス化を切り分け、後者で生成した合成ガスの熱エネルギーを前者の反応によって化学エネルギーに再生する「熱化学再生型バイオマスガス化」(SYNPREXTM、図1)を提案し、このプロセスのポテンシャルを明らかにすることを目標として、探索研究を実施しました。SYNPREXを模擬した連続ガス化試験の結果、冷ガス効率96%、バイオマス炭素の一酸化炭素としての最大回収率96%、合成ガス中の残留タール濃度1mg/Nm3、炭化水素濃度<3%などの性能を達成するとともに、カリウムの触媒作用解明、炭化物(チャコール)およびカリウムの連続抜き出し・リサイクルにも成功しました。

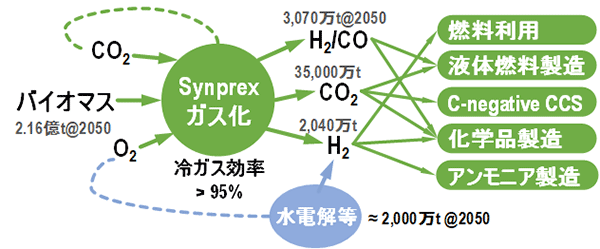

本課題では、模擬プロセスの規模を探索研究の10倍にアップした断熱反応器システム(ベンチプロセス)を構築し、このシステムを用いて熱化学再生能力(図1に示した合成ガスの顕熱のみによる原料の熱分解の駆動)、カリウム触媒のリサイクル、灰トラブル回避を実証するとともに、探索研究で得た諸性能を再現します。ただし、SYNPREXを商用プロセスとして実装する際に想定されるユニット規模はベンチ装置の約3,600倍です。従来はベンチプロセスと商用プロセスの間にパイロットおよびデモンストレーションプロセスの開発が入りますが、本課題では最先端の粒子・流体・反応シミュレーション技術を駆使してプロセスシミュレーターを開発し、ベンチプロセスから商用プロセスの一段階スケールアップを可能とするかつてない技術を開発します。

また、上記の実験・シミュレーション研究と並行して、国内企業や公的機関の協力を得て水素、合成ガス、酸素、あるいはこれらを原料とするメタノールやアンモニアを製品とするバイオマス製品のサプライチェーンおよびビジネスモデルも検討します。この検討を通じて、安価な水素の供給をはじめとするSYNPREXの価値と役割を実現し、カーボンニュートラル社会に貢献したいと考えています。

図1 SYNPREXTMプロセスの概念図

図2 実現したい未来社会におけるバイオマスガス化の貢献イメージ

※SynprexはSyngas production from biomass by pyrolysis-reforming complexの略称であり、株式会社GPEの登録商標です。

研究開発実施体制

代表者グループ

九州大学 先導物質化学研究所

共同研究グループ

株式会社GPE、田島山業株式会社

トピックス

準備中

所属・職名は、研究者がresearchmapに登録した情報をそのまま表示しています。(詳細はこちら)

researchmapの登録状況により、情報が最新ではない、あるいは空白に見える場合があります。

また、インターネット接続がない状態では表示されません。